میں نے ماہ نامہ شمع، دہلی کے دفتر فون کیا۔

شمع کے ایڈیٹر یونس صاحب سے اپنا تعارف کروانا چاہا تو انھوں نے فرمایا کہ قتیل شفائی کا خط مجھے کل شام مل گیا تھا، آپ کا تعارف ہوچکا۔ آپ جس وقت چاہیں آجائیں۔

میں نے ایک گھنٹے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا اور ٹھیک ایک گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا۔ دفتر میں داخل ہوا تو استقبالیہ والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے آنے کی ہمیں اطلاع ہوچکی ہے۔ ایڈیٹر صاحب آپ کے انتظار میں ہیں۔

ایک صاحب مجھے ایڈیٹر کے کمرے تک پہنچا آئے۔ ایڈیٹر صاحب نے میرا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور لاہور کے احباب کی خیریت دریافت کی۔ پھر ٹھنڈے مشروب سے میری تواضع کی۔

قتیل کی غزلوں، نظموں کا معاوضہ جو ان کے پاس جمع تھا، وہ انھوں نے مجھے کیش دے دیا۔ یہ معاوضہ غالباً ڈیڑھ سو روپے تھا جو اس وقت کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی، پھر کہنے لگے کہ دہلی کے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کے آرٹسٹ اندر جیت سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔

انھوں نے خود اٹھ کر مجھے اندرجیت کے کمرے تک پہنچا دیا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنا تعارف کروایا تو اندر جیت بڑے تپاک سے ملے۔ پہلی ہی ملاقات میں یوں لگا کہ جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے برسوں سے آشنا ہیں۔

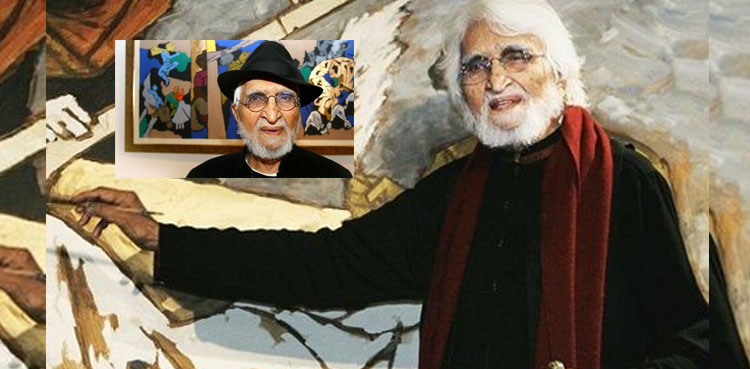

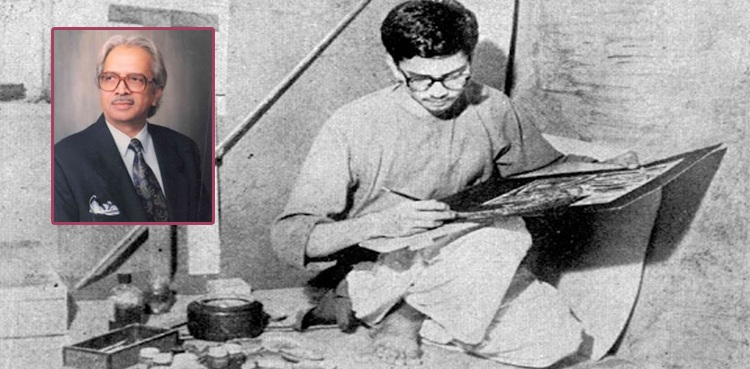

لاہور کے دوستوں کا بڑی محبت سے ذکر کرتے رہے۔ پھر انھوں نے اپنا کام دکھایا۔ اندر جیت اس زمانے میں اگر بھارت کے سب سے بڑے مصور نہیں تو دوسرے یا پھر تیسرے مصور ضرور تھے۔ وہ پن ورک میں سرورق فگر السٹریشن میں کرتے تھے۔

آج جو پرچوں میں ہم پن ورک میں فگر بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ اسی فن کار کی جدتِ طبع کا ثمر ہے۔

میں نے گفتگو کے دوران محسوس کیا کہ اندر جیت محبت میں گندھی ہوئی مٹی کی پیداوار ہے جو سراپا محبت ہی محبت ہے۔ اس کی شخصیت پُر وقار بھی ہے اور پُرکشش بھی۔ وہ فن مصوری کے رموز و علائم سے آگاہی رکھنے والا فن کار ہے۔

کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اندر جیت کے ساتھ گزارنے کے بعد میں نے اجازت چاہی تو اندر جیت نے ایک وعدہ لیتے ہوئے اجازت دی کہ میں کل شام ان کے ساتھ گزاروں گا۔

دوسرے دن میں وعدے کے مطابق دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ کتابوں کی ایک دکان تھی۔ میں نے دیکھا کہ اندر جیت اپنے چند دوستوں کے ساتھ میرے منتظر تھے۔

تمام دوست بڑے تپاک سے ملے۔ پھر ہم جا کر ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ پُرتکلف چائے منگوائی گئی۔ چائے بھی پیتے رہے اور دہلی اور لاہور کے مصوروں کے بارے میں ان کے فن پر تفصیل سے باتیں کرتے رہے۔

چائے ختم کرنے کے بعد ہم ہوٹل سے نکلے تو اندر جیت نے کہا ”آﺅ میں تمہیں امرتا سے ملواتا ہوں۔“

”یہ امرتا کون ہے؟“ پھر میں نے ہی کہا ”کہیں یہ امرتا (اج آکھاں وارث شاہ نوں) وہ تو نہیں“

”ہاں وہی ہے۔ وہی تو۔“

”پھر تم امرتا پریتم کہو نا۔“ اندر جیت کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگیا۔

پھر کہنے لگا، ”میں امرتا جی کی ایک کتاب کا سرورق بنانے گیا تھا پھر…. پھر خود ہی سرورق ڈیزائن بن گیا۔ مطلب….

مطلب یہ کہ میں امرتا جی کی پرکشش شخصیت کے سحر میں گرفتار ہوگیا۔“

یہ بات کہتے کہتے وہ پھر خاموش ہوگیا۔ اس بار اس کی خاموشی نے تفصیل کے ساتھ اپنی قلبی واردات بیان کر دی تھی۔

”اچھا تو یہ معاملہ ہے۔“ میں نے کہا۔

اتنے میں امرتا صاحبہ کا گھر آگیا۔ اندر جیت نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ امرتا صاحبہ نے آکر کھولا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں میں محبت کے چراغ جل رہے تھے۔ امرتا سے میرا تعارف کرواتے ہوئے اندر جیت نے کہا کہ لاہور سے آئے ہیں، مصور ہیں، موجد نام رکھتے ہیں۔

حضرت احسان دانش صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں اور استاد موبھا سنگھ کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے اس لیے میں انھیں لے آیا ہوں۔

امرتا صاحبہ نے لاہور کے چند شاعروں کے نام لے کر ان کی خیریت دریافت کی۔ پھر کہا، ”ترنجن والے احمد راہی کا کیا حال ہے؟“ خاصی دیر تک احمد راہی کی شاعری کی داد دیتی رہیں۔

اتنے میں چائے آگئی۔ چائے کے بعد میں نے اندر جیت سے کہا کہ ”اب اجازت لیں۔“ محترمہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئیں۔

ہم کچھ ہی دیر کے بعد اندر جیت کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندرجیت کے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی جو اسی کی طرح آرٹسٹ ہے اور بت تراش بھی اچھا ہے۔

بیٹھے بیٹھے پھر میں نے امرتا صاحبہ کی شاعری کی بہت تعریف کی اور اس خاتون کے حسنِ اخلاق کا ذکر کیا۔ میرے تعریفی کلمات سن کر اندر جیت کا چہرہ تمتما اٹھا۔

مجھے اندازہ ہوگیا کہ محبت جہاں بھی ڈیرے ڈالتی ہے خوشیوں کے روپ میں آتی ہے یا پھر غم کے سایوں میں۔

(نام ور مصور اور خطاط بشیر موجد کے دلی میں گزرے چند ایام کی یادیں)