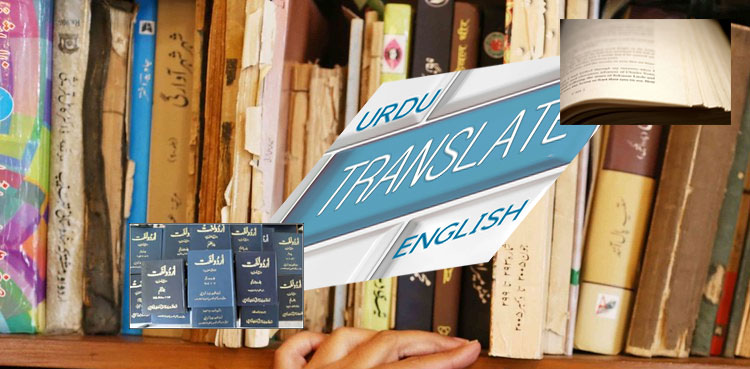

”عالی ادب کو ایک ٹھوس حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ترجمہ ایک ناگزیر وسیلہ ہے۔“

یہ خیال تقابلی ادبیات کے فرانسیسی نژاد امریکی پروفیسر آلبیر ژیرار (Albert Gerard) نے اپنی عمدہ تصنیف ”مقدمۂ ادبِ عالم“ میں ظاہر کیا تھا، لیکن ساتھ ہی بڑی درد مندی سے یہ ٹھوس حقیقت بھی تسلیم کی تھی کہ ”ترجمہ نام ہے ایک سعیِ نامشکور کا جس کے صلے میں، شدید مشفقت کے بعد، صرف حقارت ملتی ہے۔“

یہ فقرہ آج سے کوئی آدھی صدی پہلے لکھا گیا تھا، جب نوبیل انعام اور دوسرے بین الاقوامی امتیازات کے خواہش مند ادیب مترجمین کی تلاش میں سرگرداں نہیں پھرتے تھے، اور نہ عالمی ادب کے تراجم مقبولِ عام پیپر بیک ایڈیشنوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ تاہم دیکھا جائے تو اب بھی صورتِ حال میں نہایت معمولی سا فرق پڑا ہے۔

مغرب میں ترجمے کا ”حقُ الخدمت“ پہلے سے زیادہ تسلیم کیا جا چکا ہے اور مترجم کا نام اب کتاب کے سرورق پر بھی چھپنے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقابلی ادبیات کا مطالعہ دنیا کی بہت سی یونیورسٹوں میں شروع ہو چکا ہے (چناں چہ ”پاکستان ادب، بہ شکلِ ترجمہ“ ایک مضمون کے طور پر امریکا اور کناڈا میں پڑھایا جا رہا ہے)۔ ترجمے کا عام معیار بھی غالبًا پہلے سے بہتر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود، کم سے کم تیسری دنیا کے اس حصے میں، جہاں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، ترجمے کو اب تک حقارت ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالاں کہ یہی حقیر کام کم سے کم مغرب میں ایسے لوگوں نے بھی انجام دیا ہے جو اپنی اپنی زبانوں کی آبرو تھے۔

انگریزی میں چوسر سے لے کر ڈرائیڈن، پوپ، کولرج اور براؤننگ تک، اور بیسویں صدی میں لارنس، ییٹس، پاؤنڈ، ایلیٹ، آڈن اور بیکٹ تک نے یہ کام کیا ہے۔ فرانسیسی میں بودلیر سے لے کر آندرے ژیدتک کتنے ہی بڑے فن کاروں نے خود کو مترجم کہلانے میں کوئی سبکی محسوس نہیں کی (بلکہ ژید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہر ادیب کے لیے لازم ہے کہ عالمی ادب کا کم سے کم ایک شاہکار اپنی زبان میں منتقل کرے)۔ جرمن زبان میں گوئٹے کے علاوہ شلّر، اور روسی زبان میں پاسترناک کے تراجم کی اہمیت مسلم ہے۔ (گوئٹے نے آٹھ دس زبانوں سے ترجمہ کیا ہے اور پاسترناک کو شیکسپیئر کے عمدہ ترین مترجمین میں شمار کیا جاتا ہے۔) پھر یہ بھی نہیں کہ اتنے بڑے لکھنے والوں نے یہ کام محض پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا ہو یا اس کو لڑکپن کا ایک مرحلہ تربیت سمجھا ہو، انہوں نے تو اپنی پوری شخصیت اور ادبی شہرت کو داؤ پر لگا کر یہ کام کیا ہے۔

بیسویں صدی کے اردو ادب میں پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم سے لے کر اختر حسین رائے پوری، سعادت حسن منٹو، عزیز احمد، محمد حسن عسکری، قرةُ العین حیدر اور انتظار حسین تک نے نثری ادب کا ترجمہ کیا ہے اور اقبال سے لے کر فیض، راشد، فراق، میراجی، مجید امجد اور شان الحق حقّی جیسے شاعروں نے شعری ادب کے تراجم کیے ہیں۔

ان میں سے کون ہے جس نے کسی بھی دوسری شخصیت کا ضمیمہ بننا قبول کیا ہو؟ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیقِ ادب کے مقابلے میں ترجمے کا کام نفیِ خودی کا مظہر ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ پھر یہ کام اثباتِ خودی کے پیغمبر حضرتِ علامہ نے کیوں انجام دیا؟ شاید اس لیے کہ اسرارِ خودی ہی سے نہیں، رموزِ بے خودی سے بھی ان کا رشتہ اتنا ہی گہرا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا اصولِ حیات انفرادیت پرستی اور غیر جمہوری معاشرتوں کا فلسفۂ زندگی اجتماعیت پرستی ہے، اس کے باوجود مغربی یورپ اور امریکا میں علمی، ادبی اور اجتماعی ادارے صدیوں سے چل رہے ہیں اور مشرقی یورپ اور روس میں انفرادی کمال کا حصول ناممکن نہیں۔ اس کے برعکس تیسری دنیا کے بڑے حصّے میں نہ انفرادی جوہر درجہ کمال تک پہنچتے پاتا ہے، نہ تہذیبی تعاون کی صورت پیدا ہوتی ہے، بلکہ دونوں کی جگہ ایک ناپختہ انانیت پسندی اور غرض مندانہ بد انتظامی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں ترجمے کا کام کسی اعلیٰ پیمانے پر کہاں سے ہو؟

ترجمے کا تو اصلُ الاصول ہی تعاون ہے: مصنف سے تعاون، قاری سے تعاون، اصل زبان سے تعاون، اپنی زبان سے تعاون، موضوعِ کتاب کے خصوصی ماہرین سے استمداد بلکہ مختلف قسم کے پیشہ وروں کے تعاون کے حصول بھی لازم ہے، تا کہ عمومی سطح پر استعمال ہونے والے اصطلاحی الفاظ کا زندہ مفہوم سمجھ میں آئے، ورنہ علم و ادب کا رابطہ زندگی سے کٹ کر رہ جائے گا۔ چناں چہ ترجمہ ایک نہایت مشقت طلب کام ہے اور جو طبیعتیں اس کے خلاف تعصب اور مزاحمت سے کام لیتی ہیں، در حقیقت محنت سے جان چُراتی ہیں۔ ایسے میں تخلیقی الہام اور آمد پرستی سے بہتر بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟

ترجمہ ایک فن ہے اور جملہ فنون کی طرح اس فن میں بھی کمال اور بے کمالی کے ہزاروں مدارج موجود ہیں۔ جورج اسٹاینر(George Steiner) کا کہنا ہے کہ ننانوے فی صد تراجم ناقص ہوتے ہیں۔ (اور طبع زاد تحریریں کتنے فی صد ناقص نہیں ہوتیں؟) پھر ترجمے کی بہت سی اقسام ہیں کہ یہ کام تو بازار سے لے کر اقوامِ متحدہ تک اور اخبار سے لے کر وی سی آر تک کسی نہ کسی شکل میں چلتا ہی رہتا ہے، چاہے محض چالو قسم کا ہو۔

عام زندگی میں بھی ترجمے کا معیار قدرے بہتر ہو سکتا ہے اگر اس کو، فن کے طور پر نہ سہی، ایک روزمرہ ہُنر ہی کی طرح سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ فن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ محض تعلیم و تعلم سے نہیں آتا، اگرچہ اس میں بھی ایک عنصر ہنر کا ضرور ہوتا ہے جو ماہرانہ تربیت سے نکھر سکتا ہے، لیکن ترجمے کا ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دہری تہری صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔

متن کی زبان اور اپنی زبان تو خیر آنی ہی چاہیے۔ اُس موضوع کے ساتھ بھی طبعی مناسبت درکار ہے جو متن میں موجود ہے۔ مصنف سے بھی کوئی نہ کوئی نفسیاتی مماثلت لازمی ہے، اور اُس صنفِ ادب یا شاخِ علم سے بھی جس سے متن پیوست ہے، مترجم کو پیوستگی حاصل ہو، تب شاید ترجمہ چالو معیار سے اوپر اٹھ سکے۔

(مظفر علی سید کے مضمون ’ ترجمے کی جدلیات‘ سے اقتباس)