مسلمانوں کو اسپین پر حکومت کرتے صدیاں گزر چکی تھیں۔ کلیساؤں کی جگہ مسجدوں نے لے لی تھی۔ گھنٹوں کی بجائے اذان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔

غرناطہ اور الحمرا میں وقت کی چال پر ہنسنے والے وہ قصر تعمیر ہوچکے تھے، جن کے کھنڈرات اب تک دیکھنے والوں کو اپنی گزشتہ عظمت کا اندازہ کروا دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے با وقار مرد اور عورتیں مسیحیت چھوڑ کر اسلام کے سایہ میں پناہ لے رہے تھے اور مؤرخ اس بات پر حیران ہیں کہ اب تک وہاں عیسائیوں کا نام و نشان کیونکر باقی رہا۔

جو عیسائی راہ نما مسلمانوں کے سامنے اب تک سر نہ جھکاتے تھے اور اپنے ملک کی آزادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سوداگر داؤد بھی تھا۔ داؤد با حوصلہ اور روشن دماغ تھا۔ اپنے علاقہ میں اس نے اسلام کو قدم نہ رکھنے دیا تھا۔

مسلمان داؤد سے خائف رہتے تھے۔ وہ مذہبی فوقیت سے اس پر بس نہ چلتا دیکھ کر قوّت کے بل پر اسے جیتنا چاہتے تھے، لیکن داؤد کبھی اس کا سامنا نہ کرتا۔ ہاں جہاں عیسائیوں کے مسلمان ہونے کی خبر پاتا، آندھی کی طرح اڑ کر وہاں پہنچتا اورانہیں اپنے مذہب پر مضبوط رہنے کی تلقین کرتا۔ آخر میں مسلمانوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کرنے کی ٹھانی۔

فوجوں نے اس کے علاقے کا محاصرہ کرلیا۔ داؤد کو زندگی بچانے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت بھاگنا پڑا۔ وہ گھر سے فرار ہو کر مسلمانوں کی راجدھانی غرناطہ میں آگیا اور بالکل الگ تھلگ رہ کر اچھے دنوں کے انتظار میں زندگی بسر کرنے لگا۔ مسلمانوں نے اس کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ بھاری انعام مشتہر کیے گئے، لیکن کہیں بھی سراغ نہ مل سکا۔

ایک دن تنہائی کی وحشت سے اکتا کر داؤد باغ میں گھومنے نکل گیا۔ شام ہوچکی تھی۔ داؤد سب سے الگ ہو کر ایک طرف ہری ہری گھاس پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب ہمارا ملک ان سفاکوں کے پنجے سے چھوٹے گا۔ اس کے تصوّر میں آرہا تھا، جب عیسائی عورتیں اور مرد ان روشوں پر آزادانہ چلتے ہوں گے۔ جب یہ خطہ عیسائیوں کے باہمی میل جول اور ربط ضبط سے گلزار ہوجائے گا۔

اچانک ایک مسلمان نوجوان اس کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر بولا، ’’کیا ابھی تک تمہارا دل اسلام کی روشنی سے منوّر نہیں ہوا؟‘‘

داؤد نے انتہائی شانتی سے کہا، ’’اسلام کی روشنی اونچی چوٹیوں کو روشن کرسکتی ہے، گہرے غاروں میں سے اس کا گزر نہیں!‘‘

اس نوجوان کا نام جمال تھا۔ اتنا گہرا طنز سن کر تیکھے انداز میں بولا، ’’اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟‘‘

داؤد، ’’میرا مطلب یہی ہے کہ عیسائیوں میں جو لوگ اونچے درجہ کے ہیں وہ جاگیروں اور سرکاری عہدوں کی ترغیب اور سزا کے خوف سے اسلام قبول کرسکتے ہیں۔ لیکن کم زور اور مفلس عیسائیوں کے لیے اسلام میں وہ آسمانی بادشاہت کہاں جو حضرتِ مسیح کے دامن میں انھیں نصیب ہوگی۔‘‘

جمال اپنے مذہب کی توہین سن کر بھنّا اٹھا۔ بے قرار ہوکر بولا، ’’خدا کی قسم۔ اگر تم نہتّے نہ ہوتے تو تمہیں اسلام کی توہین کرنے کا مزا چکھا دیتا۔‘‘

داؤد نے اپنے سینے میں چھپی ہوئی کٹار نکال کر کہا، ’’نہیں ! میں نہتّا نہیں ہوں۔ مسلمانوں پر جس روز اتنا اعتبار کروں گا۔ اس روز عیسائی نہ رہوں گا۔ تم اپنے دل کے ارمان نکال لو۔‘‘

دونوں نے تلواریں سونت لیں۔ ایک دوسرے پر لوٹ پڑے۔ یکبارگی میں ناگن لپک کر عرب کے سینہ میں جا پہنچی۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ جمال کے گرتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ اٹھے۔ وہ داؤد کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ داؤد نے دیکھا۔ لوگ تلواریں لیے لپکے آرہے ہیں۔ وہ جان بچا کر بھاگا، لیکن جس طرف جاتا، سامنے باغ کی دیوار آکر راہ روک لیتی۔ دیوار اونچی تھی اور اسے پھاندنا بے حد مشکل۔

ادھر عربوں کے انتقام کا جذبہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جارہا تھا۔ یہ محض ایک قاتل کو سزا دینے کا سوال نہ تھا بلکہ قومی وقار کا مسئلہ تھا۔ مفتوح عیسائی کی یہ ہمّت کہ عرب پر ہاتھ اٹھائے۔ ایسا ظلم۔‘‘

اچانک اسے اپنی دائیں طرف باغ کی دیوار کچھ نیچی نظر آئی۔ آہ! یہ دیکھتے ہی اس کے پاؤں میں نئی قوت عود کر آئی۔ رگوں میں نیا خون دوڑنے لگا۔ وہ ہرن کی طرح اس طرف دوڑا اور ایک جست میں دیوار پھاند کر باغ کے اس پار جا پہنچا۔ تاحد نظر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آتی تھیں۔ زمین پتھریلی اور اونچی نیچی تھی۔ قدم قدم پر پتھر کی سلیں پڑی تھیں۔ داؤد ایک سل تلے چھپ کر بیٹھ گیا۔

ایک لمحہ میں تعاقب کرنے والے وہاں بھی آپہنچے اور ادھر ادھر جھاڑیوں میں درختوں پر، گڑھوں میں، سلوں تلے تلاش کرنے لگے۔ داؤد نے سانس روک لی۔ سناٹا طاری ہوگیا۔ ایک نظر پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار تھا، لیکن عربوں کے لیے اس قدر وقت کہاں کہ اطمینان سے سلوں تلے جھانکتے پھریں، وہاں تو ہتھیار تھامنے کی جلدی تھی۔ داؤد کے سر سے بلا ٹل گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ بھال کر آگے چل دیے۔

اندھیرا ہوگیا۔ آسمان پر تارے نکل آئے اور ان کے ساتھ ہی داؤد بھی سل سے باہر آگیا۔ لیکن دیکھا تو اس وقت بھی ہلچل مچھی تھی۔ عرب بھاری تعداد میں مشعلیں لیے ادھر ادھر جھاڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود ہوچکے تھے۔ اب جائے تو کہاں جائے۔۔۔؟ داؤد ایک درخت تلے کھڑا ہوکر سوچنے لگا کہ اب جان کیونکر بچے۔

جب رات زیادہ گزر گئی تو داؤد خدا کا نام لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اور دبے قدموں درختوں کی آڑ لیتا۔ آدمیوں کی نظر بچاکر ایک طرف کو چلا۔ وہ اب ان جھاڑیوں میں نکل کر آبادی میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ویرانہ کسی کو بھی نہیں پناہ دے سکتا۔ بستی کی رونق بجائے خود آسرا ہے۔

کچھ دور تک تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ جنگل کے درختوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن جب وہ ان جھاڑوں سے نکل کر صاف دھرتی پر آیا تو ایک عرب کی نگاہ اس پر پڑگئی۔ اس نے للکارا۔ داؤد بھاگا۔

قاتل بھاگا جاتا ہے۔ یکبارگی یہ آواز ہوا میں گونجی۔ اور ایک لمحہ میں ہی چاروں طرف سے عربوں نے اس کا پیچھا کیا۔

امید اسے بھگائے لیے جارہی تھی۔ عربوں کا ہجوم پیچھے رہ گیا۔ آخر وہ اس امید پر دیے کے قریب آہی گیا۔ ایک چھوٹا سا پھونس کا مکان تھا۔ ایک بوڑھا عرب سامنے قرآن رکھے چراغ کی مدھم روشنی میں اسے پڑھ رہا تھا۔ داؤد آگے نہ جا سکا۔ اس ہمّت نے جواب دیا۔ وہ تھک ہار کر وہیں گرپڑا۔

عرب نے پوچھا، ’’تو کون ہے؟‘‘

’’ایک غریب عیسائی، مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اب آپ ہی پناہ دیں تو میں بچ سکتا ہوں۔‘‘

’’خدا پاک تیری مدد کریں گے۔ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے؟‘‘

داؤد نے لجاجت سے کہا، ’’ڈرتا ہوں۔ اگر میں نے کہہ دیا۔ تو کہیں آپ بھی میرے خون کے پیاسے نہ ہوجائیں۔‘‘

’’جب تُو میری پناہ میں آگیا ہے۔ تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ جسے ایک مرتبہ پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اس کی زندگی بھر حفاظت کرتے ہیں۔‘‘

’’میں نے ایک مسلم نوجوان کو قتل کردیا ہے۔‘‘ یہ سنتے ہی عرب کا چہرہ بگڑ اٹھا۔ بولا، ’’کیا نام تھا اس کا؟‘‘

’’اس کا نام جمال تھا۔‘‘ عرب سر تھام کر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں سرخ ہوگئیں۔ گردن کی رگیں تن گئیں۔ ایسا محسوس ہورہا تھا جیسے اس کے ذہن میں خوف ناک کشمکش جاری ہے اور وہ پوری قوّت سے ذہنی مدوجزر کو دبا رہا ہے۔ دو تین منٹ تک وہ اسے یونہی بت بنا بیٹھا تاکتا رہا۔ پھر مبہم سے لہجہ میں بولا،

’’نہیں نہیں۔ پناہ میں آئے ہوئے کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی۔ آہ ظالم! تُو جانتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں اسی نوجوان کا بدقسمت باپ ہوں۔ تُو نے میرے خاندان کا نشان مٹا دیا۔ جمال میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تیری گردن دبوچ کر اس زور سے دباؤں کہ تیری زبان باہر آجائے اور آنکھیں کوڑیوں کی طرح نکل پڑیں، لیکن نہیں۔ تُو نے میری پناہ لی ہے۔ اس وقت فرض میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہے۔ رسول پاک کی ہدایت کے مطابق پناہ میں آئے پر ہاتھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔‘‘

یہ کہہ کر عرب نے داؤد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اسے گھر لے جاکر ایک کوٹھڑی میں چھپا دیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ عربوں کا ایک گروہ اس کے مکان کے سامنے آکھڑاہوا۔

ایک آدمی نے پوچھا، ’’کیوں شیخ حسن! تُو نے ادھر سے کسی کو بھاگتے دیکھا ہے؟‘‘

’’ہاں! دیکھا ہے۔‘‘

’’اسے پکڑ کیوں نہ لیا؟ وہی جمال کا قاتل تھا۔‘‘

’’یہ جان کر بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔‘‘

’’غضب خدا کا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جمال حساب کے روز ہمارا دامن پکڑے گا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟‘‘

’’تم کہہ دینا کہ تیرے باپ نے تیرے قاتل کو معاف کردیا۔‘‘

’’عرب نے کبھی قاتل کا خون معاف نہیں کیا۔‘‘

’’یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنے سَر کیوں لوں؟‘‘

عربوں نے شیخ حسن سے زیادہ حجّت نہ کی اور قاتل کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ شیخ حسن پھر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ لیکن اس کا دل پڑھنے میں نہ لگ سکا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ ابھی داؤد کے خون سے دل کی آگ بجھائے۔

آخر میں شیخ حسن بھی برقرار ہو کر اٹھا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اب میں خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا۔ اس نے تلوار میان سے نکالی اور دبے پاؤں دروازے پر آکر کھڑا ہوگیا جس میں داؤد چھپا ہوا تھا۔ تلوار کو دامن میں چھپاکر اس نے آہستگی سے کواڑ کھولے۔ داؤد ٹہل رہا تھا۔ بوڑھے کے منتقمانہ چہرہ کو دیکھ کر داؤد اس کے دلی جذبات بھانپ گیا۔ اسے بوڑھے سے ہمدردی سی ہوگئی۔ اس نے سوچا۔ یہ مذہب کا قصور نہیں۔ میرے بچّے کی اگر کسی نے ہتیا کی ہوتی۔ تو میں بھی یونہی اس کے خون کا پیاسا ہوجاتا۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے۔‘‘

عرب بولا،’’داؤد! تمہیں معلوم ہے۔ بیٹے کی موت کا غم کس قدر گہرا ہوتا ہے؟‘‘

’’محسوس تو نہیں ہوسکتا۔ البتہ اندازہ کرسکتا ہوں۔ اگر میری زندگی سے اس کا جزو بھی مٹ سکے تو لیجیے، یہ سَر حاضر ہے۔ میں اسے شوق سے آپ کی نذر کرتا ہوں۔ آپ نے داؤد کا نام سنا ہوگا؟‘‘

’’کیا پیٹر کا بیٹا؟‘‘

’’جی ہاں! میں وہی بدنصیب ہوں۔ میں محض آپ کے بیٹے کا قاتل ہی نہیں اسلام کا بھی دشمن ہوں۔ میری جان لے کر آپ جمال کے خون کا بدلہ ہی نہ لیں گے اپنی قوم اور مذہب کی حقیقی خدمت بھی کریں گے۔‘‘

شیخ حسن نے متانت سے کہا، ’’داؤد میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیوں کو بہت سی تکالیف پہنچی ہیں، لیکن یہ اسلام کا نہیں مسلمانوں کا قصور ہے۔ فتح کی نخوت نے ان کی عقل اور احساس چھین لیے ہیں۔‘‘

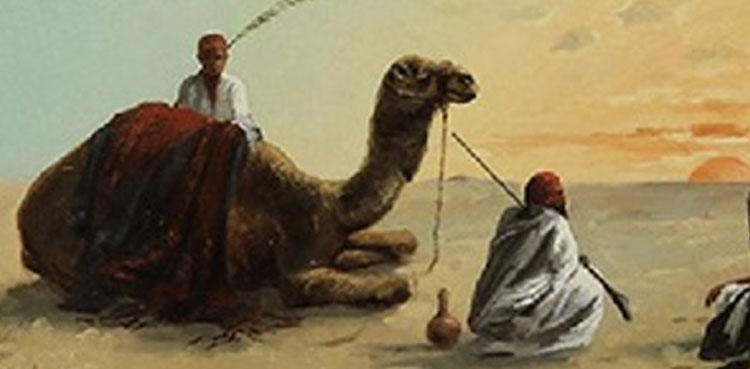

ہمارے مقدس نبی نے یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ جس پر ہم آج کل چل رہے ہیں۔ وہ خود رحم اور فیض کا معیار ہے۔ میں اسلام کے نام کو بٹّہ نہ لگاؤں گا۔ میری سانڈنی لے لو اور رات بھر میں ہی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بھاگو۔ کہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ رکنا۔ عربوں کو تمہاری بُو بھی مل گئی تو تمہاری خیر نہیں، جاؤ! خدا پاک تمہیں گھر بخیریت پہنچائے۔ بوڑھے شیخ حسن اور اس کے بیٹے جمال کے لیے خدا سے دعا کرنا۔‘‘

(ہندوستان کے نام ور افسانہ نگار پریم چند کے قلم سے)