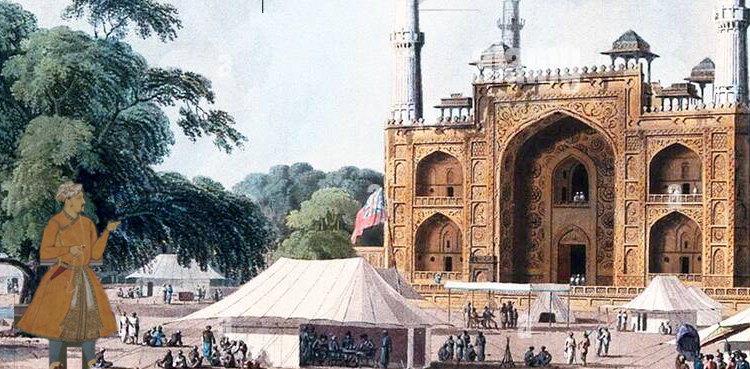

ماہِ عالم ایک شہزادے کا نام تھا، جو شاہِ عالم بادشاہِ دلّی کے نواسوں میں تھا اور غدر میں اس کی عمر گیارہ برس کی تھی۔

شہزادہ ماہِ عالم کے باپ مرزا نو روز حیدر دیگر خاندانِ شاہی کی طرح بہادر شاہ کی سرکار سے سو روپے ماہوار تنخواہ پاتے تھے، مگر ان کی والدہ کے پاس قدیم زمانہ کا بہت سا اندوختہ تھا، اس لیے ان کو روپیہ کی چند اں پروا نہیں تھی اور وہ بڑی بڑی تنخواہوں کے شہزادوں کی طرح گزر اوقات کرتے تھے۔

جب غدر پڑا تو ماہِ عالم کی والدہ بیمار تھیں۔ علاج ہورہا تھا، مگر مرض برابر ترقّی کرتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ عین اس روز جب کہ بہادر شاہ قلعہ سے نکلے اور شہر کی تمام رعایا پریشان ہو کر چاروں طرف بھاگنے لگی، ماہِ عالم کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ ایسی گھبراہٹ کے موقع پر سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس موت نے عجیب ہراس پیدا کر دیا۔

اس وقت نہ کفن کا سامان ممکن تھا نہ دفن کا، نہ غسل دینے والی عورت میّسر آسکتی تھی، نہ کوئی مردے کے پاس بیٹھنے والا تھا۔ شہزادوں میں رسم ہوگئی تھی کہ وہ مردے کے پاس نہ جاتے۔ سب کام پیشہ وروں سے لیا جاتا تھا، جو اس وقت کے لیے ہمیشہ موجود تیار رہتے تھے۔

غدر کی عالم گیر مصیبت کے سبب کوئی آدمی ایسا نہ ملا جو تجہیز و تکفین کی خدمت میں انجام کو پہنچاتا۔ گھر میں دو لونڈیاں تھیں، لیکن وہ بھی مردے کو نہلانا نہ جانتی تھیں۔ خود مرزا نو روز حیدر اگر چہ پڑھے لکھے شخص تھے مگر چوں کہ ان کو ایسا کام پیش نہ آیا تھا، اس لیے اسلامی طریق پر غسل و کفن سے واقفیت نہ رکھتے تھے۔

القصّہ ان لوگوں کو اسی حیرانی و پریشانی میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ اتنے میں سنا کہ انگریزی لشکر شہر میں گھس آیا ہے اور اب عنقریب قلعہ میں آیا چاہتا ہے۔ اس خبر سے مرزا کے رہے سہے اوسان اور بھی جاتے رہے اور جلدی سے لاش کو چارپائی پر ہی کپڑے اتار کر نہلانا شروع کیا۔ نہلایا کیا، بس پانی کے لوٹے بھر بھر کر اوپر ڈال دیے۔ کفن کہاں سے ملتا، شہر تو بند تھا۔ پلنگ پر بچھانے کی دو اُجلی چادریں لیں اور ان میں لاش کو لپیٹ دیا۔

اب یہ فکر ہوئی کہ دفن کہاں کریں۔ باہر لے جانے کا تو موقع نہیں۔ اسی سوچ میں تھے کہ گوروں اور سکھوں کی فوج کے چند سپاہی گھر میں آگئے اور آتے ہی مرزا اور ان کے لڑکے ماہِ عالم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد گھر کا سامان لوٹنے لگے۔ صندوق توڑ ڈالے۔ الماریوں کے کواڑا کھیڑ دیے۔ کتابوں کو آگ لگا دی۔

دونوں لونڈیاں غسل خانے میں جا چھپی تھیں۔ ایک سپاہی کی ان پر نگاہ پڑ گئی جس نے دیکھتے ہی اندر گھس کر سر کے بال پکڑے اور بچاریوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ اگرچہ ان فوجیوں کو لاش کا حال معلوم ہو گیا تھا، مگر انہوں نے اس کی مطلق پروا نہ کی اور برابر لوٹ مار کرتے رہے۔ آخر قیمتی سامان کی گٹھریاں، لونڈیوں اور خود مرزا نو روز حیدر اور ان کے لڑکے ماہِ عالم کے سَر پر رکھیں اور بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے گھر سے باہر لے چلے۔ اس وقت مرزا نے اپنے لٹے ہوئے گھر کو آخری حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اپنی بیوی کی بے گور و کفن لاش کو اکیلا چارپائی پر چھوڑ کر سپاہیوں کے ساتھ کوچ کیا۔

لونڈیوں کو تو بوجھ اٹھانے اور چلنے پھرنے کی عادت تھی۔ مرزا نو روز حیدر بھی قوی اور توانا تھے۔ بوجھ سَر پر اٹھائے بے تکان چل رہے تھے، مگر غریب ماہِ عالم کی بری حالت تھی۔ اوّل تو اس کے سَر پر بوجھ اس کی عمر اور بساط سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہزادہ قدرتی طور پر نہایت نازک اور کم زور واقع ہوا تھا۔ سونے پر سہاگہ یہ کہ ماں کے مرنے کا غم تھا۔ رات سے روتے روتے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ خالی ہاتھ چلنے سے چکّر آتے تھے، کجا یہ نوبت کہ سَر پر بوجھ، پیچھے چمکتی ہوئی تلواریں اور جلدی چلنے کی قہر ناک تاکید۔ بچارے کے پاؤں لڑکھڑاتے تھے۔ دَم چڑھ گیا تھا۔ بدن پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔

آخر نہایت مجبوری کی حالت میں باپ سے کہا، ’’ابّا حضرت! مجھ سے تو چلا نہیں جاتا۔ گردن بوجھ کے مارے ٹوٹے جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو گر پڑوں۔‘‘

باپ سے اپنے لاڈلے اکلوتے بچّے کی یہ مصیبت بھری باتیں سنی نہ گئیں۔ اس نے مڑ کر سپاہی سے کہا، ’’صاحب! اس بچّے کا اسباب بھی مجھ کو دے دو۔ یہ بیمار ہے گر پڑے گا۔‘‘ گورا مرزا کی زبان بالکل نہ سمجھا اور اس طرح ٹھہرنے اور بات کرنے کو گستاخی اور بد نیتی سمجھ کر دو تین مکّے کمر میں مارے اور آگے دھکا دیا۔

مظلوم مرزا نے مار بھی کھائی، مگر مامتا کے مارے لڑکے کا بوجھ بغل میں لے لیا۔ گورے کو یہ حرکت بھی پسند نہ آئی اور اس نے جبراً مرزا سے گٹھری لے کر ماہِ عالم کے سَر پر رکھ دی اور ایک گھونسا اس بیکس و ناتواں کے بھی مارا۔ گھونسا کھا کر ماہِ عالم آہ کہہ کر گر پڑا اور بے ہوش ہوگیا۔

مرزا نو روز اپنے لختِ جگر کی حالت دیکھ جوش میں آگئے اور اسباب پھینک کر ایک مکّا گورے کے کلّے پر رسید کیا اور پھر فوراً ہی دوسرا گھونسا اس کی ناک پر مارا جس سے گورے کی ناک کا بانسہ پھٹ گیا اور خون کا فوّارہ چلنے لگا۔ سکھ سپاہی دوسری طرف چلے گئے تھے۔ اس وقت فقط دو گورے ان قیدیوں کے ساتھ تھے اور کیمپ کو لیے جا رہے تھے۔ دوسرے گورے نے اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھ کر مرزا کے ایک سنگین ماری مگر خدا کی قدرت سنگین کا وار اوچھا پڑا اور وہ مرزا کی کمر کے پاس سے کھال چھیلتی ہوئی نکل گئی۔

تیموری شہزادہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور لپک کر ایک مکّا اس گورے کی ناک پر بھی مارا۔ یہ مکّا بھی ایسا کاری پڑا کہ ناک پچک گئی اور خون بہنے لگا۔ گورے یہ حالت دیکھ کر پستول و کرچ تو بھول گئے اور یک بارگی دونوں کے دونوں مرزا کو چمٹ گئے اور گھونسوں سے مارنے لگے۔

لونڈیوں نے جو یہ حالت دیکھی تو اسباب پھینک رستہ کی خاک مٹھیوں میں بھر کر گوروں کی آنکھوں میں جھونک دی۔ اس ناگہانی آفت سے گورے تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہوگئے اور ان کی کرچ مرزا کے ہاتھ آگئی۔ مرزا نے فوراً کرچ گھسیٹ لی۔ ایک ایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ کرچ نے شانہ سے سینے تک کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد دوسرے گورے پر حملہ کیا اور اسے بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے ماہِ عالم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بالکل بے ہوش تھا۔ باپ کے گود میں لیتے ہی آنکھیں کھول دیں اور باہیں گلے میں ڈال کر رونے لگا۔

مرزا اسی حالت میں تھے کہ پیچھے سے دس بارہ گورے اور سکھ سپاہی آگئے اور انہوں نے اپنے دوساتھیوں کو خون میں نہایا دیکھ کر مرزا کو گھیر لیا اور لڑکے سے جدا کر کے حال پوچھا۔ مرزا نے سارا واقعہ سچ سچ کہہ دیا۔ سنتے ہی گوروں کی حالت غصّہ سے غیر ہوگئی۔ انہوں نے پستول کے چھے فائر ایک دم کر دیے، جن سے زخمی ہو کر مرزا گر پڑے اور آناً فاناً میں تڑپ کر مرگئے۔ مرزا نو روز کی لاش کو وہیں چھوڑ دیا گیا اور ماہِ عالم کو لونڈیوں سمیٹ پہاڑی کے کیمپ میں لے گئے۔

جب دہلی کی فتح سے اطمینان ہو گیا تو لونڈیاں دو مسلمان پنجابی افسروں کو دے دی گئیں اور ماہِ عالم ایک انگریز افسر کی خدمت گاری پر مامور ہوئے۔ جب تک یہ انگریز دہلی میں رہے، ماہِ عالم کو زیادہ تکلیف نہ تھی، کیوں کہ صاحب کے پا س کئی خانساماں اور نوکر چاکر تھے۔ اس واسطے زیادہ کام کاج نہ کرنا پڑتا تھا لیکن چند روز کے بعد یہ صاحب رخصت لے کر ولایت چلے گئے اور ماہِ عالم کو ایک دوسرے افسر کے حوالے کر گئے، جو میرٹھ چھاؤنی میں تھے۔

ان افسر کا مزاج تند تھا۔ بات بات پر ٹھوکریں مارتے تھے۔ ماہِ عالم اس مار دھاڑ کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن بھاگنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ پچھلی رات کو گھر سے نکلے۔ پہرے دار نے ٹوکا تو کہہ دیا فلاں صاحب کا نوکر ہوں اور ان کے کام کو فلاں گاؤں میں جاتا ہوں تاکہ سویرے ہی پہنچ جاؤں۔ اس حیلہ سے جان بچائی اور جنگل کا راستہ لیا۔

چھوٹی عمر، راستہ سے بے خبر، پکڑے جانے کا خوف، عجب مایوسی کا عالم تھا۔ آخر بہ ہزار دقّت صبح ہوتے ہوتے میرٹھ سے تین چار کوس کے فاصلہ پر پہنچ گئے۔ سامنے گاؤں تھا۔ وہاں جاکر ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ مُلا صاحب نے سوالات شروع کیے، تُو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جائے گا؟ ماہِ عالم نے ان کو بھی باتوں میں ٹالا۔ یہاں ایک فقیر بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ماہِ عالم کی شریفانہ صورت دیکھی تو محبت سے پاس بلایا اور رات کی بچی ہوئی روٹی سامنے رکھی۔ ماہِ عالم نے شاہ صاحب کو ہمدرد پا کر اپنی مصیبت کی داستان اوّل سے آخر تک سنائی۔ شاہ صاحب یہ کیفیت سن کر رونے لگے اور ماہِ عالم کو سینہ سے لگا کر بہت پیار کیا اور تسلّی کی باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد کہا اب تم فکر نہ کرو میرے ساتھ رہو۔ خدا حافظ و ناصر ہے۔

چناں چہ انہوں نے ایک رنگین کُرتا ان کو پہنا دیا اور ساتھ لے کر چل کھڑے ہوئے۔ دو چار روز تو یہ حالت رہی کہ جہاں ماہِ عالم نے کہا، ’’حضرت! اب تو میں تھک گیا۔‘‘ تو کسی گاؤں میں ٹھہر جاتے، لیکن پھر ان کو بھی چلنے کی عادت ہو گئی اور پوری منزل چلنے لگے۔ مہینہ بھر میں اجمیر شریف پہنچے۔ یہاں ان صاحب کے پیر جو بغداد کے رہنے والے تھے، ملے۔ ان پیر صاحب کو جب ماہِ عالم کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی مہربانی سے پیش آئے اور ان دونوں کو ساتھ لے کر بمبئی چلے گئے۔ بمبئی کے قریب باندرہ میں شاہ صاحب رہتے تھے۔ وہیں ان کو بھی رکھا اور کئی برس یہاں رہ کر ماہِ عالم نے قرآن شریف اور مسئلہ مسائل کی کتابیں پڑھیں اور نماز روزے سے خوب واقف ہوگئے۔

(ممتاز ادیب، صحافی اور مضمون نگار خواجہ حسن نظامی کے قلم سے، انھوں نے غدر 1857ء کے بعد شاہی خاندان کی شخصیات پر پڑنے والی افتاد کا تذکرہ نہایت درد ناک انداز میں کیا ہے، یہ تحریر ان کے ایک مجموعہ مضامین سے منتخب کی گئی ہے)