ملکہ نور جہاں کی شخصیت میں تاریخ اور رومان اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ شعر و ادب میں بھی وہ ایک اہم موضوعِ سخن کے طور پر زندہ ہے۔

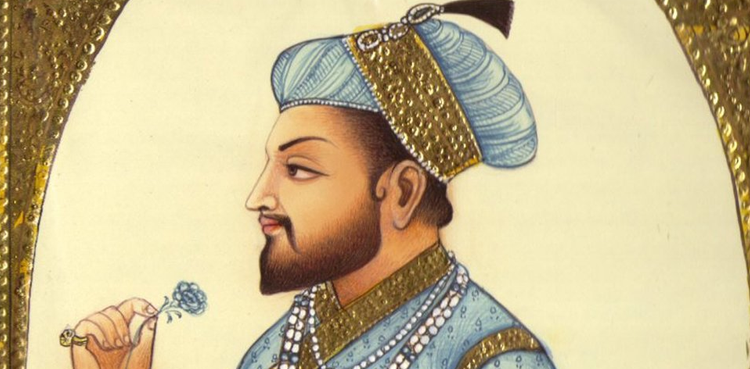

وہ خود بھی سخن فہم، معاملہ فہم، امورِ مملکت سے باخبر اور شاعرہ تھی۔ وہ مرزا غیاث الدین بیگ کی بیٹی تھی جو صفوی عہد میں اپنے والد کے ایران سے ہندوستان تک کے سفر کے دوران میں قندھار کے مقام پر پیدا ہوئی اور مہرُ النّسا نام پایا۔ مرزا غیاث کی اکبر بادشاہ کے دربار تک رسائی ہوئی اور وہیں مہرُ النّسا کی شہزادہ سلیم کے دل تک رسائی ہوئی۔

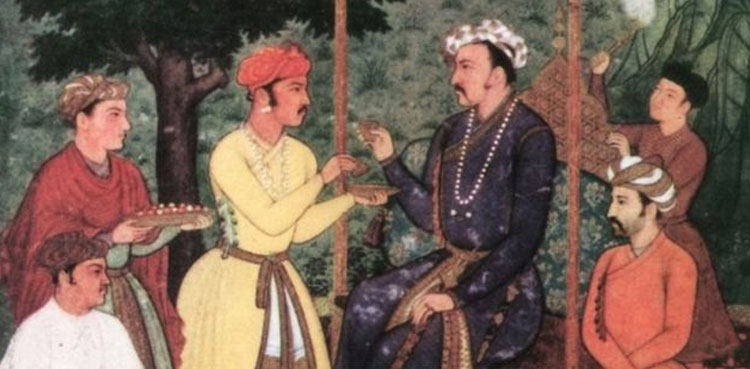

اکبر کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے اپنے ایک اہل کار علی قلی خان (جس کو شیر افگن کا خطاب بھی ملا) سے اس کی شادی کر دی اور اسے بنگال میں تعنیات کر دیا۔ شیر افگن وہیں ایک معرکے میں مارا گیا۔ بعض لوگ اس کے قتل کا الزام جہانگیر کو دیتے ہیں۔ جہانگیر کے عہد میں مہر النّسا کو واپس بلا لیا گیا اور جہانگیر نے اس سے شادی کر لی اور وہ مہرالنّسا سے نور جہاں بیگم ہو گئی۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ وہ کس طرح امورِ مملکت میں شامل اور دخیل ہوئی بلکہ کہا جاتا ہے جہانگیر کے پردے میں اصل حکمران وہی تھی۔

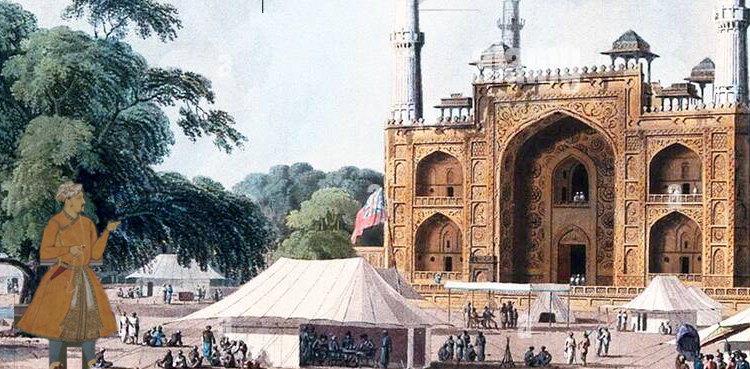

1645 میں اس کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اسے لاہور میں دفن کیا گیا اور راوی کنارے اس کا مزار اب بھی موجود ہے۔ اس کے قریب ہی جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ ملکہ کو لاہور بہت پسند تھا اور یہ شعر بھی ملکہ سے ہی منسوب کیا جاتا ہے:

لاہور را بہ جان برابر خریدہ ایم

جان دادہ ایم و جنت دیگر خریدہ ایم

(لاہور کو ہم نے جان کے برابر قیمت پر حاصل کیا ہے، ہم نے جان قربان کرکے ایک نئی جنت خریدی ہے)

تاریخ اور رومان کا ملاپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے تو ملکہ نور جہاں اردو شعر و ادب میں جا بجا جلوہ گر ہے۔ مثال کے طور پر امتیاز علی تاج نے اپنے معروف ڈرامے ”انار کلی“ میں نور جہاں اور انار کلی کی کہانی کو اس طرح گھلا ملا دیا ہے کہ دونوں ایک ہی کردار کے طور پر نظر آتی ہیں اور اسی موضوع پر پاکستان میں ”انار کلی“ کے نام سے ایک تاریخی، رومانوی اور نغماتی فلم بنی تو ہندوستان میں ”مغلِ اعظم“ جیسی فلم بنی جس کی شہرت کبھی کم نہیں ہوئی۔ تاریخی طور پر انارکلی ایک فرضی کردار ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے نور جہاں کی ہی کہانی کی ایک بدلی ہوئی ڈرامائی تشکیل قرار دیتے ہیں۔

ملکہ نور جہاں کو کئی شعرا نے بھی موضوع سخن بنایا۔ ان شعرا میں شبلی نعمانی بھی شامل ہیں۔ ان کی طویل نظم ”عدلِ جہانگیری“ دراصل نور جہاں ہی کی کہانی ہے۔ جو واقعہ اس میں منظوم کیا گیا ہے اس کا ذکر یہاں طوالت کا باعث ہو گا تاہم ساری نظم ملکہ ہی کی کہانی پیش کرتی ہے۔ نمونے کے طور پر اس کے یہ اشعار ملکہ نور جہاں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں:

یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی

تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہِ زمن

اس کی پیشانیِ نازک پہ جو پڑتی تھی گرہ

جا کے بن جاتی تھی اوراقِ حکومت پہ شکن

شاعرِ رومان اختر شیرانی کی نظم ”نور جہاں“ بھی ملکہ کی اہمیت اور اس کے تاریخی کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ اس طویل نظم کے صرف تین اشعار یہاں پیش کیے جا رہے ہیں:

اسی سنسان نخلستاں میں اک اجڑی عمارت ہے

جہاں دفن ایک شہنشاہِ گرامی کی محبت ہے

یہاں وہ بانوئے عفّت نشاں سوتی ہے تربت میں

کٹی تھی جس کی ساری عمر آغوشِ حکومت میں

ادب، اے دل ادب کر، روضۂ نورِ جہاں ہے یہ

مقدس خواب گاہِ ملکۂ نورجہاں ہے یہ

معروف شاعر ساحر لدھیانوی کی نظم ”نور جہاں کے مزار پر“ ان کے مخصوص سیاسی نظریات کی عکاسی کرتی ہے۔ ساحر نے نور جہاں کو دخترِ جمہور قرار دیا ہے کہ اس کا تعلق کسی شاہی خانوادے سے نہیں بلکہ ایک عام خاندان سے تھا۔ اس نظم کا ایک بند دیکھیے:

پہلوئے شاہ میں یہ دخترِ جمہور کی قبر

کتنے گم گشتہ زمانوں کا پتہ دیتی ہے

کتنے خوں ریز حقائق سے اٹھاتی ہے نقاب

کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے

پہلوئے شاہ کا اشارہ جہانگیر کے مقبرے کی طرف ہے جو نور جہاں کے مزار کے قریب ہی ہے اور خوں ریز حقائق کے پس پردہ غالباً وہی کہانی ہے جس میں شیر افگن کی موت واقع ہوئی اور اس کے علاوہ وہ ساری تاریخ ہے جس میں محکوم و مجبور عوام بادشاہوں کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔

ان نظموں کی اہمیت اپنی جگہ مگر اس موضوع پر تلوک چند محروم کی نظم ”ملکہ نور جہاں کا مزار“ بے مثال ہے۔ اس میں جو دل سوزی، دردمندی اور جذبہ و احساس کی شدت ہے وہ اسے ایک ایسی نظم بنا دیتی ہے کہ شاید ہی اس موضوع پر کوئی اور نظم اس کی ہم پلہ ہو۔ تلوک چند محروم نے اپنے زورِ قلم اور قادرُالکلامی سے اسے لازوال بنا دیا ہے۔ مسدس کی ہیئت میں اس طویل نظم کے نو بند ہیں اور ہر بند اپنی مثال آپ ہے۔ نظم کا بنیادی خیال مزار کی خستہ حالی، انسانی زندگی کا حسرت ناک انجام، نورجہاں کے ماضی کی عظمت و شوکت اور مرنے کے بعد کی کسمپرسی کی زندگی ہے۔

غالباً جس زمانے میں تلوک چند محروم نے اس مزار کو دیکھا، اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ پنجاب میں سکھوں کے عہد حکومت میں اس مزار کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اور پھر دیکھ بھال کی کمی کی وجہ سے وہاں ویرانی کا سماں تھا اور ایک زمانے تک اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ 1950 کی دہائی میں یا 1960 کی دہائی میں غالباً شاہِ ایران رضا شاہ پہلوی کی لاہور آمد پر اس عمارت کی کچھ مرمت اور آرائش و زیبائش کی گئی۔ شاید نور جہاں کو اس صورت حال کا وقت سے پہلے کچھ اندازہ تھا، اسی تناظر میں اکثر یہ شعر پڑھنے کو ملتا ہے جو اسی سے منسوب ہے:

بر مزارِ ما غریباں نے چراغ، نے گلے

نے پرِ پروانہ سوزد، نے صدائے بلبلے

(ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی چراغ جلتا ہے اور نہ کوئی پھول رکھتا ہے، کوئی پروانہ بھی نہیں جو اس چراغ کی لو پر اپنی جان دے اور نہ کوئی بلبل ہے جو ان پھولوں کی محبت میں نغمے گائے)

تلوک چند محروم نظم اور غزل دونوں کے شاعر تھے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ 1887 میں تحصیل عیسیٰ خیل، ضلع میانوالی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خان میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ کنٹونمنٹ بورڈ مڈل اسکول راوالپنڈی کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ اس کے علاوہ عرصۂ دراز تک گورڈن کالج راولپنڈی میں اردو اور فارسی کے لیکچرار رہے۔ تقسیم ملک کے بعد وہ ہندوستان چلے گئے اور پنجاب یونیورسٹی کیمپ کالج دھلی میں طویل عرصے تک اردو پڑھاتے رہے۔ جنوری 1966 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحب زادے جگن ناتھ آزاد بھی معروف شاعر تھے۔

نظم کے پہلے بند میں مختلف متضاد مناظر اور تلازمات سے کلام میں حسن اور دل کشی پیدا کی گئی ہے۔ دن اور شب کا سماں اور اندھیرے کے ساتھ نور کا تعلق اور نورجہاں کے ساتھ اس کی مناسبت، شمع جو بجھ گئی مگر اس کا دھواں ابھی باقی ہے، پھر طور کی روشنی اور شبِ دیجور کا ذکر ایسے متضاد تلازمات ہیں جو پڑھنے والوں کے دلوں کے ذوق و شوق کو دعوت دیتے ہیں:

دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے

کہتے ہیں یہ آرام گہِ نور جہاں ہے

مدت ہوئی وہ شمع تہِ خاک نہاں ہے

اٹھتا مگر اب تک سرِ مرقد سے دھواں ہے

دوسرا بند پہلے بند سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسے الگ کرنا دشوار ہے۔ اس میں ملکہ کے حسن و جمال کی توصیف اور اس کے زوال کا شکار ہونے کا دل گداز تذکرہ ہے:

اے حسنِ جہاں سوز کہاں ہیں وہ شرارے

کس باغ کے گل ہو گئے کس عرش کے تارے

کیا بن گئے اب کرمکِ شب تاب وہ سارے

ہر شام چمکتے ہیں جو راوی کے کنارے

یا ہو گئے وہ داغ جہانگیر کے دل کے

قابل ہی تو تھے عاشقِ دل گیر کے دل کے

اس کے بعد کئی بندوں میں مزار کی خستہ حالی، موت کے بعد کے عالمِ بے چارگی، مزار کے احاطے میں اڑتی ہوئی خاک، ماحول کی اداسی اور تنہائی، تعویذِ لحد کی ٹوٹ پھوٹ اور عمارت کی شکستگی کا ذکر ہے۔ ویرانی کا یہ عالم ہے کہ گرمی کی شدت میں مال مویشی یہاں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور شام کو یہاں چمگادڑوں کا بسیرا ہوتا ہے:

چو پائے جو گھبراتے ہیں گرمی سے تو اکثر

آرام لیا کرتے ہیں اس روضے میں آ کر

اور شام کو بالائی سیہ خانوں کے شپر

اڑ اڑ کے لگاتے ہیں در و بام پہ چکر

معمور ہے یوں محفلِ جانانہ کسی کی

آباد رہے گورِ غریبانہ کسی کی

ملکہ کے حسن و جمال کی روداد، ماضی کی پُرآسائش زندگی کے احوال، ناز برداریوں کے وسائل کی کثرت کا بیان، مرنے کے بعد کی کس مپرسی، زمانے کی ناقدری اور انسانی زندگی کے حسرت ناک انجام کا تذکرہ تلوک چند محروم نے اس انداز میں کیا ہے کہ دل بھر آتا ہے۔ یہاں انہوں نے اپنا پورا زورِ قلم اپنے جذبات و احساسات کی پوری شدت کے ساتھ اس طرح صرف کیا ہے کہ یہ دو بند حاصلِ نظم کہے جاسکتے ہیں:

آراستہ جن کے لیے گلزار و چمن تھے

جو نازکی میں داغ دہِ برگ سمن تھے

جو گل رخ و گل پیرہن و غنچہ دہن تھے

شاداب گلِ تر سے کہیں جن کے بدن تھے

پژمردہ وہ گل دب کے ہوئے خاک کے نیچے

خوابیدہ ہیں خار و خس و خاشاک کے نیچے

اور یہ بند دیکھیے:

رہنے کے لیے دیدہ و دل جن کے مکاں تھے

جو پیکرِ ہستی کے لیے روح رواں تھے

محبوبِ دلِ خلق تھے جاں بخشِ جہاں تھے

تھے یوسفِ ثانی کہ مسیحائے زماں تھے

جو کچھ تھے کبھی تھے مگر اب کچھ بھی نہیں ہیں

ٹوٹے ہوئے پنجر سے پڑے زیرِ زمیں ہیں

نظم کا آخری بند اس داستان کا خلاصہ ہے کہ انسانی زندگی کا انجام بالآخر موت ہے جو ہر چھوٹے بڑے انسان کا مقدر ہے۔ جس سے کسی کو مفر نہیں اور یہ مزار ہمیں زندگی کے اسی حسرت ناک انجام کی یاد دلاتا ہے اور یہ بھی کہ دنیا کے سب مال و اسباب اور شان و شوکت سب عارضی اور فانی ہیں:

دنیا کا یہ انجام ہے دیکھ اے دلِ ناداں

ہاں بھول نہ جائے تجھے یہ مدفنِ ویراں

باقی ہیں نہ وہ باغ، نہ وہ قصر، نہ ایواں

آرام کے اسباب نہ وہ عیش کے ساماں

ٹوٹا ہوا اک ساحلِ راوی پہ مکاں ہے

دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے

پوری نظم کی فضا حزنیہ اور ملال انگیز ہے اور اپنے موضوع کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ بغیر تشریح و توضیح کے پڑھی جائے تو اس کا اپنا ایک لطف ہے جو انبساط کا باعث بنتا ہے۔ اس کی روانی، الفاظ کا چناؤ، مصرعوں اور اشعار کا باہمی ربط اور پس منظر میں اعلیٰ درجے کی جذبات نگاری اس نظم کو یقیناً لا زوال بنا دیتی ہے۔ خود تلوک چند محروم کو بھی یہ نظم بہت پسند تھی۔ یہ نظم ایک زمانے تک، اندازاً 1940 سے 1960 تک پنجاب یونیورسٹی کے میٹرک کے اردو نصاب میں شامل رہی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں میٹرک کا امتحان بھی یونیورسٹی ہی لیتی تھی۔

(تحریر: ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی)