مغل شہنشاہ جہانگیر میں مظاہرِ فطرت و مناظرِ قدرت کی ایک عجیب استعدادِ خداداد نظر آئے گی۔ اس کو باغوں اور پھولوں کا خاص شوق تھا اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کسی نے کوئی گل دَستہ پیش کیا ہے تو اس نے اپنی چلتی سواری ٹھہرا لی ہے اور اس گل دستہ کو خود ہاتھ میں لیا ہے۔ اپنی عظیمُ الشّان سلطنت کے بڑے بڑے تالابوں، جھیلوں اور آبشاروں کی حسن و خوبی کو خوب بیان کرتا ہے اور ہمالیہ پہاڑ کے مناظر و مظاہر کی نہایت دل کش تصویر کھینچتا ہے۔

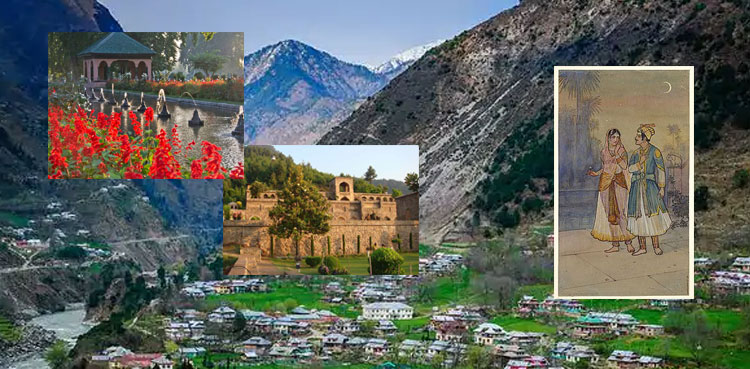

وہ کشمیر بھی گیا اور کئی مرتبہ گیا۔ راستوں کی کیفیت، کشمیر کے سبزہ زاروں، مرغزاروں اور ڈل کے نظّاروں سے وہ نہایت محظوظ ہوا۔ یہ تمام حالات اس نے اپنی توزک میں اپنے قلم سے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ یہاں تفنّنِ طبع کے لیے ان کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

حسن ابدال سے کشمیر تک جس راہ سے بادشاہ آیا، پچھتر (75) کوس کی مسافت تھی۔ جس کو بادشاہ نے 19 کوچ اور 9 مقام کرکے 25 روز میں طے کیا۔ حسن ابدال کا حال بادشاہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس منزل سے آگے پہاڑ کے نشیب و فراز کثرت سے ہیں۔ سارے لشکر کا ایک ہی دفعہ گزرنا محال تھا۔ اس لیے یہ طے پایا کہ حضرت مریم مکانی بیگمات کے ساتھ توقف کریں اور سہولت کے ساتھ تشریف لائیں۔

بیوتات کے میرِ سامان مدارُ الملک اعتمادُ الدّولہ وغیرہ کو حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے آدمی گزریں۔ رستم مرزا صفوی اور خان اعظم اور ان کی جماعت کو ہدایت ہوئی کہ پونچھ کی راہ سے آؤ۔ بادشاہ خود خدمت گاروں کے ساتھ موضع سلطان پور میں آیا۔ اس ملک کے آدمیوں کی زبانی سنا کہ غیر ایّامِ برسات میں جب کہ بجلی اور بارش کا مطلق اثر نہیں ہوتا، اس پہاڑ سے صدائے ابر کی مانند آواز آتی رہتی ہے جس سے اس کا نام کوہِ گرج مشہور ہو گیا ہے۔

20 سال ہوئے جب سے یہاں ایک قلعہ بنایا گیا ہے، آواز کا آنا موقوف ہے۔ اس قلعہ کو گندھ گڑھ کہتے ہیں جو بظاہر گنج گڑھ معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ یہ پہاڑ درختوں اور سبزہ کے نہ ہونے سے خشک اور برہنہ ہے۔

اسی طرح اپنی کتاب میں سلہر اور نوشہرہ کے حالات میں بادشاہ لکھتا ہے۔

جہاں تک نظر کام کرتی تھی، یہ قطعہ سبزہ زاروں سے شگفتہ اور پھولوں سے گُل ریز نظر آتا تھا۔ سلہر میں ایک پھول دیکھاکہ اندام میں گلِ خطمی کے برابر اور رنگ میں سرخ آتشیں تھا۔ اسی رنگ کے اور بھی بہت پھول تھے، لیکن وہ سب چھوٹے تھے۔ دور سے ان پھولوں کا نظّارہ نہایت دل فریب معلوم ہوتا تھا۔

دامنِ کوہ میں بھی نہایت عجیب منظر تھا۔ یہاں سے گزر کر پگھلی کے علاقہ میں داخل ہوا جہاں معمولی برف باری سے بھی روشناس ہونا پڑا۔ چمبہ اس راہ میں کثرت سے تھا۔ شفتالو اور زرد آلو کے درختوں میں شگوفے لگے ہوئے تھے۔ صنوبر کے درخت مثل سرو کے دیدہ فریب تھے۔

پگھلی کا رئیس سلطان جبین مرزا زمیں بوس ہوا۔ اس نے اپنےمکان پر مجھے مدعو کیا۔ چوں کہ والدِ ماجد (اکبر) بھی دورانِ سفرِ کشمیر اس کے گھر گئے تھے، اس لیے میں نے اس کی درخواست منظور کر لی اور اس کے ہمسروں میں اس کا درجہ بڑھایا۔ یہاں میوے بغیر پرورش کے خود رو ہوتے ہیں۔ اس علاقہ میں کشمیر کی روش پر خانہ و منازل چوب سے بناتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ چند منزل تک ایسی بستی نہیں ہے کہ وہاں غلّہ اس قدر مل جائے کہ لشکر کفایت کرے، اس لیے ہاتھیوں اور ہمراہیوں کی تخفیف ہوئی جو بعد میں ہمارے ساتھ آ شامل ہوئے۔

پانچ کوس کے فاصلہ پر نین سُکھ کی ندی آئی جو بدخشاں اور تبت کے درمیانی پہاڑوں سے نکلتی ہے۔ ندی کی دونوں شاخوں پر دو پُل، ایک 17 گز، دوسرا 14 گز طولانی اور عرض میں صرف پانچ گز بنائے گئے۔ ہاتھیوں کو پایاب اُتارا اور سوار اور پیادے پُل پر سے اُترے۔ یہاں پُل لکڑی کے بنائے جاتے ہیں اور سالہا سال برقرار رہتے ہیں۔

تین کوس کے قریب چل کر دریائے کشن گنگا کے کنارے پر منزل ہوئی۔ راہ میں ایک پہاڑ جس کا ارتفاع ڈیڑھ کوس ہے، واقع ہے۔ پُل سے گزر کر ایک آبشار آتا ہے جو نہایت لطیف و صاف ہے۔ میں نے نہایت شوق سے سایۂ درخت میں اس کا پانی پیا۔ اُس پُل کے محاذ میں دوسرا پُل میں نے بھی تعمیر کرایا۔ پانی عمیق اور تند تھا۔ ہاتھیوں کو ننگا اس دریا سے عبور کرایا گیا۔ دریا کے مشرق میں عین پہاڑ پر میرے باپ کے حکم سے ایک پختہ سرائے پتھر اور چونے کی بنی ہوئی ہے۔

بادشاہ مقام بھول باس سے کچھ آگے نکل گیا تھا کہ برف و باراں نے اُسے گھیر لیا۔ جہانگیر مع اہلِ حرم اس بلائے آسمانی سے بچنے کے لیے معتمد خاں، مصنّف اقبال نامہ جہانگیری کے خیمہ میں جو بالکل خالی تھا، چلا گیا اور وہاں شبانہ روز رہا۔ جب معتمد خاں کو خبر ہوئی تو وہ پیادہ پا ڈھائی کوس کی مسافت کر کے دوڑا آیا۔ جو کچھ نقد و جنس اس کی بساط میں تھی، بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے نذر معاف کر دی اور فرمایا، متاعِ دنیا ہماری چشمِ ہمّت میں ہیچ ہے۔ ہم جوہرِ اخلاص کو گراں بہا سے خریدتے ہیں۔

(منشی محمد الدّین فوقؔ اردو کے معروف ادیب و شاعر، مؤرخ اور صحافی تھے جو 1945ء میں وفات پاگئے تھے، انھوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کی کشمیر آمد اور اس کے سفر و قیام کا احوال اپنی کتاب میں رقم کیا ہے، پیشِ نظر پارہ اسی تصنیف سے نقل کیا گیا ہے)