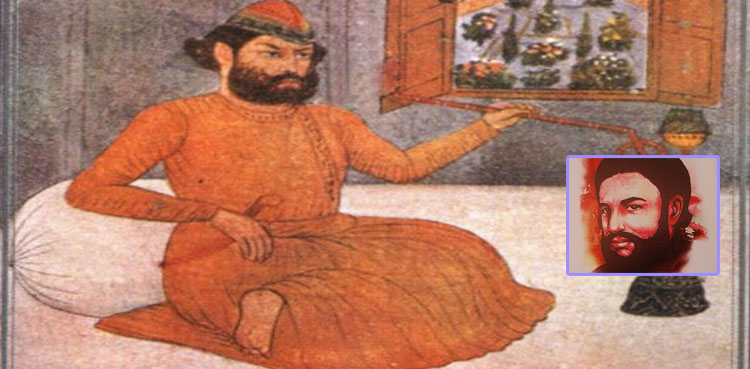

اردو ادب میں باقر مہدی کا نام ایک روایت شکن اور ممتاز نقاد اور بحیثیت شاعر ہی نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ایک حد دجہ انا پرست اور درشت مزاج انسان بھی مشہور تھے۔ ہمیں خدائے سخن میر تقی میر کی انا اور خود داری کے چند واقعات بھی ادبی کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ یہ تحریر بھی میر کی زندگی اور ان کے ایک کڑے وقت سے متعلق ہے۔

اردو ادب سے متعلق تحریریں اور اہلِ قلم کے مضامین پڑھنے کے لیے یہ لنک کھولیں

یہاں ہم میر سے متعلق باقر مہدی کی تحریر کردہ چند سطریں نقل کر کے آگے بڑھیں گے مگر یہ واضح کر دیں کہ یہاں باقر مہدی کی انا پرستی اور مزاج کی سختی کا ذکر میر کی شخصیت کی مناسبت سے کیا ہے۔ مقصود، شاعرِ درد و غم میر تقی میر پر اسلم فرخی کی ایک تحریر سے اقتباس پیش کرنا ہے۔

آغاز باقر مہدی کی تحریر سے کرتے ہیں جنھوں نے میر کی زندگی کو یوں دیکھا:

غم کے کیا معنی ہیں؟ بھوک، پیاس، در بدری، معاشی جدوجہد کی مسلسل ناکام کوششیں، ہجرت اور پھر موت کی پیہم خواہش۔ اس لیے نجات کی ساری راہیں عذاب الیم سے ہو کر گزرتی ہیں اور اس سفر کا زاد راہ ’’صبر‘‘ ہے۔ میر کی شعری شخصیت کا پہلا پتھر ’’صبر‘‘ تھا۔ کمسنی میں یتیمی، کم عمری میں تلاش معاش، عزیزوں اور رشتہ داروں کی بے رخی، محسنوں کا قتل اور بار بار سر پر مسلسل آلام کی دھوپ، رات آتی بھی ہے تو ایک عذاب اور ساتھ لاتی ہے…. بے خوابی اور بے قراری۔۔۔ ایک کم عمر لڑکا ان بحرانی حالات میں پڑوان چڑھتا ہے تو اکثر اس کی شخصیت ٹھٹھر کر رہ جاتی ہے لیکن میر تو اس برگد کی طرح تھے جس کی شاخیں آندھیوں کو بھی جذب کر لیتی ہیں،

خوگر ہوئے ہیں عشق کی گرمی سے خار و خس

بجلی پڑی رہی ہے مرے آشیاں کے بیچ

اسلم فرخی نے لکھنؤ میں میر کے ساتھ پیش آنے والے ایک ناخوش گوار واقعے کو اپنی تحریر میں حوالہ و سند کے ساتھ یوں سمویا ہے: میر جب تک دلّی میں رہے شاہی دربار سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا تھا، لیکن شاہی دربار کیا، ایک درگاہ رہ گئی تھی جس کا تکیہ دار خود بادشاہ تھا۔ دلّی کے صاحبانِ کمال اس بے یقینی سے دل برداشتہ ہوکر شہر چھوڑے جارہے تھے۔

استاد الاساتذہ سراجُ الدّین علی خان آرزو لکھنؤ چلے گئے۔ مرزا محمد رفیع سودا کہ سر خیالِ شعرائے شاہ جہاں آباد تھے، لکھنؤ چلے گئے۔ میر سوز بھی لکھنؤ چلے گئے، دلّی اجڑ رہی تھی، لکھنؤ آباد ہو رہا تھا کہ وہاں داخلی اور بیرونی کش مکش نہ تھی۔

جان و مال کا تحفّظ تھا، در و دیوار سے شعر و نغمہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آصفُ الدّولہ کی داد و دہش سے گھر گھر دولت کی گنگا بہہ رہی تھی۔ نئی تراش خراش، نئی وضع، ایک نیا طرزِ احساس، ایک نیا تہذیبی مرکز وجود میں آچکا تھا۔

سوداؔ کا انتقال ہوا تو آصفُ الدّولہ کو خیال ہوا کہ اگر میر لکھنؤ آجائیں تو لکھنؤ کی شعری حیثیت نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ چناں چہ آصفُ الدّولہ کے ایما سے نواب سالار جنگ نے زادِ راہ اور طلبی کا پروانہ بھجوا دیا۔

میر لکھنؤ کے لیے روانہ ہوگئے۔ راستے میں فرّخ آباد کے نواب نے انھیں صرف چھے دن کے لیے روکنا چاہا، مگر میر ہوائے شوق میں اڑ رہے تھے، رکے نہیں۔ حُسن افزا منزل کے مشاعرے میں ‘‘ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے’’ پڑھ کر آگے بڑھ گئے اور لکھنؤ پہنچے۔

یہ واقعہ ۱۱۹۶ھ (1782ء) کا ہے۔ میر اس وقت ساٹھ برس کے ہوچکے تھے۔ اور اب یہ راقم آثم کہ اردو ادب کے البیلے انشا پرداز مولوی محمد حسین آزاد کا سوانح نگار بھی ہے اور خوشہ چیں بھی، الفاظ کے رنگ و آہنگ اور تخیل کی تجسیم کے اس باکمال مصور کے نگار خانے کی ایک تصویر آپ کی نذر کرتا ہے اور سلسلۂ سخن کو یوں رونق دیتا ہے کہ ‘‘لکھنؤ میں پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستور ہے ایک سرا میں اترے۔ معلوم ہوا کہ آج یہاں ایک جگہ مشاعرہ ہے، رہ نہ سکے۔ اسی وقت غزل لکھی اور مشاعرے میں جاکر شامل ہوئے۔

ان کی وضع قدیمانہ، کھڑکی دار پگڑی، پچاس گز کے گھیر کا جامہ، ایک پورا تھان پستو لیے کا کمر سے بندھا۔ ایک رومال پٹری دار تہ کیا ہوا اس میں آویزاں، مشروع کا پاجامہ جس کے عرض کے پائنچے، ناگ پھنی کی انی دار جوتی جس کی ڈیڑھ بالشت اونچی نوک، کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تلوار، دوسری طرف کٹار، ہاتھ میں جریب، غرض جب داخلِ محفل ہوئے تو شہرِ لکھنؤ میں نئے انداز، نئی تراش، بانکے ٹیڑھے جوان جمع، انھیں دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔

میر صاحب بے چارے غریبُ الوطن، زمانے کے ہاتھ پہلے ہی دل شکستہ تھے اور بھی دل تنگ ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظر پڑی اور بعض اشخاص نے پوچھا، حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے یہ قطعہ فی البدیہہ کہہ کر غزل طرحی میں داخل کیا:

کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو

ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے

دلّی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب

رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے

اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کردیا

ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے

سب کو حال معلوم ہوا۔ بہت معذرت کی اور میر صاحب سے عفوِ تقصیر چاہی، صبح ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا کہ میر صاحب تشریف لائے۔

آزاد کے نگار خانے کا ورق ختم ہوا۔ میر صاحب آصفُ الدّولہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ آصفُ الدّولہ لطف و کرم سے پیش آئے۔ دو سو روپے ماہ وار وظیفہ مقرر ہوا۔ نواب بہادر جاوید خان کے یہاں بائیس روپے ماہ وار ملتے تھے اور میر صاحب خوش تھے کہ روزگار کی صورت برقرار ہے، اب دو سو ملتے ہیں اور میر صاحب فریاد کرتے ہیں۔

خرابہ دلّی کا وہ چند بہتر لکھنؤ سے تھا

وہیں میں کاش مرجاتا سراسیمہ نہ آتا یاں

لکھنؤ میں میر صاحب نے عمرِ عزیز کے اکتیس برس گزارے۔ دلّی میں دل کی بربادی کے نوحے تھے، لکھنؤ میں دل اور دلّی دونوں کے مرثیے کہتے رہے:

لکھنؤ دلّی سے آیا یاں بھی رہتا ہے اداس

میر کو سر گشتگی نے بے دل و حیراں کیا

1810ء کو نوّے برس کی عمر میں میر صاحب کا انتقال ہوا۔

مرگِ مجنوں سے عقل گم ہے میر

کیا دوانے نے موت پائی ہے