مشہور ہے کہ سڈنی کاٹن نے بطور ہوا باز صرف پانچ گھنٹے تنہا پرواز کرنے کا تجربہ کیا تھا جب اسے فائٹر پائلٹ کا عہدہ دے دیا گیا اور اس نے برطانوی فوج کی جانب سے جنگِ عظیم میں حصّہ لیا۔ تقسیمِ ہند کے موقع پر پاکستان میں سڈنی کاٹن کا نام بہت سنا گیا۔ وہ ایک مشہور مہم جو، موجد اور جاسوس تھا۔

سڈنی کاٹن وہ ہوا باز تھا جس نے انتہائی بلندی پر پرواز کا خطرہ مول لیا۔ قیامِ پاکستان کے بعد سڈنی کاٹن کو نظام آف حیدرآباد دکن کا شاہی خزانہ یعنی سونا اور بھاری رقم اپنے جہاز میں لاد کر پاکستان لانے کی وجہ سے شہرت ملی تھی۔

پروفیسر سہیل فاروقی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، سڈنی کاٹن 1947ء میں پاکستان آیا تو ضرور تھا، بلکہ ایک سے زائد بار آیا تھا مگر پاکستان میں اس کا قیام کبھی بھی چند گھنٹے سے زیاده نہیں رہا۔ دراصل خود میرے لیے بھی سڈنی کاٹن کے پیشے کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسے پائلٹ بتاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نزدیک وه ایک برطانوی جاسوس تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وه اسلحے کا اسمگلر تھا۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک وه ایک شاطر چور تھا۔ اگر وه جاسوس، اسمگلر یا چور تھا بھی تو اس نے یہ تمام کارنامے اپنے ہوائی جہاز کی مدد سے سر انجام دیے تھے، یعنی بنیادی طور پر وه ایک ہوا باز یعنی پائلٹ تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں، دراصل اس شخص نے اپنی جان پر کھیل کر ایک ایسا دلیرانہ فعل انجام دیا کہ اگر وه نہ ہوتا "میرے منہ میں خاک” پاکستان کا وجود اپنے ابتدائی دور میں ہی خطرے میں پڑ جاتا۔

سڈنی کاٹن سن 1894ء میں آسٹریلیا کے علاقے کوئنز لینڈ میں پیدا ہوا۔ اسے شروع ہی سے ایجادات میں دل چسپی تھی۔ اس نے اپنے لڑکپن میں ہی ایک کار ڈیزائن کی تھی جو خاصی کام یاب ثابت ہوئی۔ اپنی جوانی کی ابتدا میں کاٹن ایک موجد اور انجینیئر کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ اس کی مزید ایجادات ہوا بازی کے مخصوص لباس اور ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے مختلف النوع اسلحے پر مشتمل ہیں۔ 1915ء میں کاٹن برطانیہ پہنچا جہاں اس نے برطانوی بحریہ میں بحیثیت ہوا باز شمولیت حاصل کی۔ برطانیہ کی حکومت میں آسٹریلیا، انڈیا اور کینیڈا جیسے ممالک بھی شامل تھے۔ اس مضبوط بحریہ میں بہت سے "فائٹر” اور "بومبر” ہوائی جہاز بھی شامل ہوتے تھے۔ بہرحال 16 سالہ نوجوان پائلٹ کاٹن نے برطانوی بحریہ میں شمولیت اختیار کی تو اسے صرف 5 گھنٹے جہاز اڑانے کے تجربے کے بعد جنگ عظیم اوّل کی بھٹی میں جھونک دیا گیا مگر یہ دلیر نوجوان اس بھٹی سے کندن بن کر نکلا۔ جنگ عظیم اوّل کے خاتمے پر سڈنی کاٹن کینیڈا چلا گیا جہاں اس نے طیّارے کی مدد سے فضائی سروے کا پیشہ اختیار کیا۔ 1938ء میں برطانیہ واپس آکر اس نے اپنی ذاتی کمپنی "ایرو فلمز” کے نام سے قائم کی جس کا بنیادی کام تو فضائی سروے کرنا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ کاٹن نے برطانوی سیکرٹ سروس 16-M میں بھی شمولیت اختیار کر لی اور جرمنی اور اٹلی کے خلاف جاسوسی کے محیرالعقول کارنامے سر انجام دیے۔

سڈنی کاٹن کا شمار طیارے کے ذریعے تصویر کشی کے موجدوں میں ہوتا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اس کی تصویریں ہزار ہا لوگوں کی زندگیاں محفوظ کرنے کا سبب بنیں۔ یہ کارنامے کاٹن نے لاک ہیڈ 12 طیارے کے زریعے انجام دیے۔ 1939ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کاٹن نے برطانوی فضائیہ میں شمولیت اختیار کر لی جہاں اس نے اسکواڈرن لیڈر اور ونگ کمانڈر کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیے۔ برطانوی وزیراعظم چرچل بھی کاٹن کی بہادری اور اس کی خدمات کا معترف تھا۔

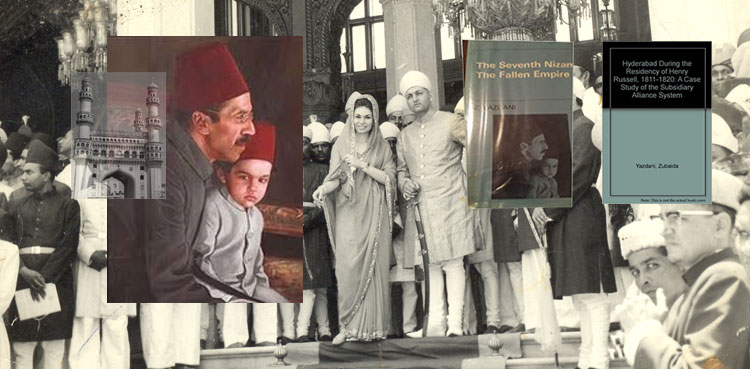

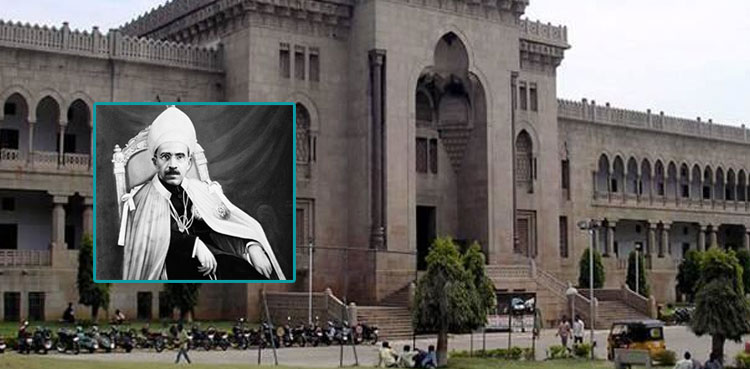

آئیے وقت کی کتاب کے مزید ورق پلٹتے ہیں۔ 14 اگست 1947ء کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت "پاکستان” کے نام سے اُبھری۔ پاکستان کو تباه کرنے کے لیے سب سے مہلک حملہ پاکستان کی معیشت پر کیا گیا۔ متحده ہندوستان کے خزانے سے جو حصہ ہمیں "معاہدهٔ تقسیم” کے تحت ملنا تھا وه ہندوؤں (سیاست داںوں) نے روک لیا تاکہ پاکستان ادائیگیاں نہ کر سکے اور دیوالیہ ہو جائے۔ شاید ایسا ہو ہی جاتا اگر اس موقع پر نظام حیدر آباد(دکن) پاکستان کی مدد کو نہ آتے۔ حیدرآباد دکّن متحده ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ خوش حالی اور فارغ البالی کا یہ عالم تھا کہ وہاں کے حکمران میر عثمان علی (جنہیں نظام دکن کہا جاتا تھا) کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ نظام دکن اس آڑے وقت میں پاکستان کے کام آئے اور کثیر مقدار میں سونا پاکستان کو تحفتاً پیش کیا۔ مگر مسئلہ تھا اس سونے کو پاکستان پہنچانے کا۔ حیدر آباد دکن اگرچہ آزاد مملکت تھی مگر چاروں طرف سے ہندوستان کی سرزمین سے گھری ہوئی تھی ہندوستان نے اس سونے کی ترسیل کو رکوانے کے لیے نہ صرف یہ کہ زمینی ناکہ بندی کر دی بلکہ اپنی فضائیہ کو بھی متحرک کر دیا تاکہ ہوائی جہاز کے ذریعے بھی یہ سونا پاکستان نہ لے جایا جاسکے۔ اس موقع پر نظام حیدرآباد نے سڈنی کاٹن کی مدد حاصل کی۔ یہ سڈنی کاٹن ہی تھا جس نے تن تنہا ہندستانی فوج اور فضائیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یہ تمام سونا بحفاظت کراچی پہنچا دیا جو اُس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ یقیناً سڈنی کاٹن نے اس کام کا بھرپور معاوضہ وصول کیا ہو گا لیکن یہ جان جوکھم کا کام تھا جسے کوئی بے حد دلیر بلکہ سر پھرا پائلٹ ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کاٹن کو کراچی اور حیدر آباد دکن درمیان کئی پھیرے لگانے پڑے جو وه رات کی تاریکی میں لگایا کرتا تھا۔ واضح رہے کہ اسے کسی قسم کی Navigation کی سہولت بھی حاصل نہیں تھی بلکہ ہندستانی فوج اور فضائیہ تو اس کی جان کی دشمن کی تھی۔ اُس سونے کے حصول کی بدولت پاکستان اپنے معاشی نظام کو مستحکم کرنے میں کام یاب ہو سکا اور قائد اعظم نے کچھ ہی عرصے بعد اسٹیٹ بنک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔

پاکستان کو تو سونا مل گیا مگر نظام دکن اور سڈنی کاٹن کی کہانی کا ایک باب ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی مدد کرنے کی پاداش میں ہندوستان کی متعصب حکومت نظام دکن اور سڈنی کاٹن کے لہو کی پیاسی ہوگئی تھی۔ ہندوستانی حکومت کی سر توڑ کوشش کی وجہ سے برطانیہ کی سول ایوی ایشن کی تنظیم نے ہوا بازی کے اصولوں کو توڑنے، بغیر اجازت ہندستان کی فضائی حدود میں پرواز کرنے اور رات کے وقت بغیر Navigation کی مدد کے جہاز اُڑانے کے جرم میں سڈنی کاٹن کا ہوا بازی کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ لیکن چونکہ سڈنی کاٹن جنگ عظیم دوم کا ہیرو تھا اورچرچل اس سے بہت متاثر تھا اس لیے تین ماه بعد ہی اس کا لائسنس بحال کر دیا گیا۔

سڈنی کاٹن کا تو ہندوستانی حکومت کچھ نہ بگاڑ سکی مگر نظام دکن کو ان کے جرم کی کڑی سزا دی گئی۔ جس دن قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوئیں اس کے اگلے ہی دن ہندوستانی فوج نے موقع کا فائده اٹھاتے ہوئے حیدرآباد دکن پر تین اطراف سے فوج کشی کر دی۔ نظام پر یہ الزام لگایا گیا کہ وه ہندوستان پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ بہت بڑی فوج تیار کرلی ہے بلکہ بھاری مقدار میں اسلحہ بھی حاصل کرلیا ہے اور یہ مہلک اسلحہ "مشہور اسمگلر” سڈنی کاٹن کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد دکّن کی فوج ہندستان کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس نے شکست تسلیم کرلی۔

سڈنی کاٹن 13 فروری 1969ء کو 75 سال کی عمر میں برطانیہ میں انتقال کر گیا۔