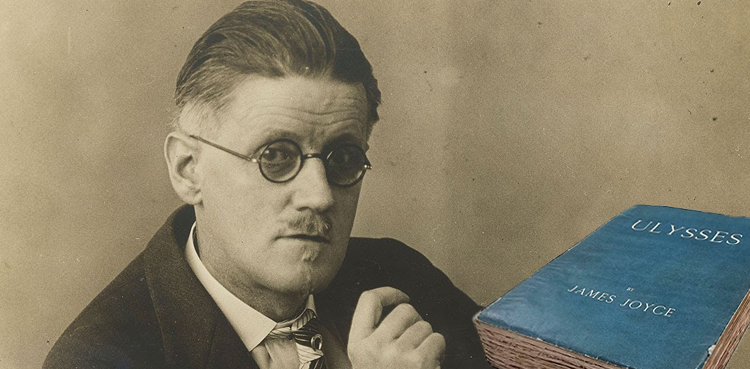

’’یولیسس‘‘، وہ ناول ہے جو دنیا بھر میں مصنّف جیمز جوائس کی وجہِ شہرت بنا۔ یہ ناول متنازع ثابت ہوا اور اس کی اشاعت پر پابندی بھی عائد کی گئی، لیکن اسے ادبی دنیا میں ایک شاہکار بھی مانا جاتا ہے۔ اس پر فلمیں بھی بنائی گئیں اور یولیسس کو دنیا کے بہترین ناولوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔

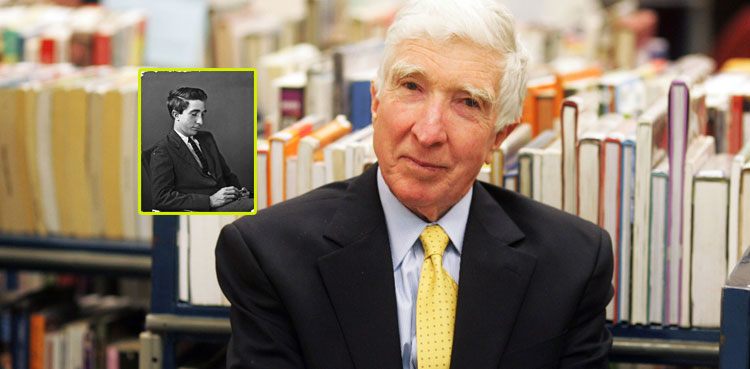

جیمز جوائس ناول نگار اور افسانہ نویس ہونے کے ساتھ ایک شاعر اور ادبی نقاد بھی تھا۔ اس نے مغربی ادب میں ’’جدیدیت‘‘ کی تحریک میں بھی مرکزی کردار نبھایا۔ جمیز جوائس 13 جنوری 1941ء کو چل بسا تھا۔

ناول نگار جیمز جوائس آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پیدا ہوا۔ اس کا سنہ پیدائش 1882ء ہے۔ وہ ایک متمول گھرانے کا فرد تھا۔ جیمز جوئس نے خود کو بہترین طالبِ علم ثابت کیا۔ لیکن فرانس میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل نہیں کرسکا۔ اس کی ذاتی زندگی ایک سے زائد شادیوں کے علاوہ بیٹی کی بیماری اور دوسرے مسائل کی وجہ سے خاصی تکلیف دہ اور بوجھ بنی رہی، لیکن جمیز جوائس نے بطور ناول نگار جو شہرت اور مقام پایا وہ اس کی بڑی کام یابی تھی۔ وہ آئرش زبان کا سب سے مقبول ادیب بنا اور اس کی کئی کتابوں کے تراجم دنیا کی بڑی زبانوں بشمول اردو میں بھی ہوئے۔

جمیز جوئس کی نظموں کا مجموعہ 1907ء میں شایع ہوا تھا اور 1914ء میں اس کی کہانیوں پر مشتمل کتاب قارئین تک پہنچی۔ جمیز جوئس کا شاہکار ناول ’’یولیسس‘‘ (Ulysses) 1922ء میں سامنے آیا۔ یہ ناول پیرس سے شائع ہوا تھا۔ اس ناول کا نام شہرۂ آفاق شاعر’’ہومر‘‘ کی طویل نظم ’’اوڈیسی‘‘ کے ایک کردار پر رکھا گیا ہے۔ اس ناول کی اشاعت کے بعد جیمز جوئس پر الزامات کی بھرمار ہوگئی۔ ناول کی امریکا اور برطانیہ میں طویل عرصے تک اشاعت ممنوع رہی۔ پھر 1930 میں یہ بندش ختم کردی گئی۔ اس ناول کی اشاعت کے بعد برطانیہ میں 1936 تک جمیز جوئس کے کام پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ دراصل ناول یولیسس میں جنسی تعلقات، گالیاں، ہیجان انگیز باتیں اور اُن عادات کو بھی بیان کیا گیا تھا جن کا تعلق بیتُ الخلا یا نجی زندگی سے ہوسکتا ہے۔ دل چسپ بات ہے کہ جب مصنّف کو سماج اور ادبی دنیا میں بھی الزامات اور سخت پیغامات موصول ہورہے، تو اس وقت سوئٹزر لینڈ کے مشہور ماہرِ نفسیات نے اسے ایک خط میں بہت حوصلہ دیا اور اس ناول پر سراہا۔ یہ ماہرِ نفسیات کارل گستاؤ ژونگ تھے۔ انھوں نے ناول پڑھنے کے بعد جیمز جوئس کو خط اور اس کے ساتھ ناول یولیسس پر ایک تاثراتی مضمون بھی ارسال کیا۔ خط کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔

محترم،

آپ کے تصنیف کردہ ناول یولیسس (Ulysses) نے دنیا بھر کے سامنے ایک ایسے دردناک نفسیاتی مسئلے کو پیش کیا ہے کہ مجھ سے نفسیاتی مسائل کے ضمن میں ایک ممکنہ ماہرِ نفسیات کی حیثیت سے بارہا رابطہ ہوا ہے۔

یولیسس کی پڑھت ایک انتہائی مشکل امر ثابت ہوئی جس نے میرے ذہن کو نہ صرف خوب رگیدا بلکہ (ایک سائنس دان کے زاویہ نگاہ کے مطابق) غیر ضروری طور پر اِدھراُدھر بھٹکایا۔ آپ کی کتاب میرے واسطے کلیتاً لوہے کا چنا ثابت ہوئی اور ایک قاری کی حیثیت سے اس کتاب کو کھولنے میں مجھے تقریباً تین برس کی مستقل جدوجہد سے گزرنا پڑا۔ تاہم مجھے آپ کو یہ بات لازماً بتانی چاہیے کہ میں آپ کا اور آپ کے عظیم فن پارے کا نہایت گہرائی سے ممنون ہوں۔ کیوں کہ مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ کبھی نہیں کر پاؤں گا کہ میں اس کتاب کی پڑھت سے لطف اندوز ہوا، کیوں کہ اس کے واسطے ذہانت اور بے پناہ ذہنی مشقت درکار تھی۔ اس بات سے بھی انجان ہوں کہ آپ یولیسس پر لکھے ہوئے میرے مضمون سے لطف اندوز ہوں گے یا نہیں، کیوں کہ دنیا کو یہ بات بتانے سے میں خود کو نہیں روک سکا کہ اس پڑھت کے دوران میں نے کس قدر بیزاری کا سامنا کیا، چیخا چلاّیا، برا بھلا کہا اور تعریف کی۔ چالیس صفحوں کی لگاتار بھاگ دوڑ کا نتیجہ، درحقیقت کھرے نفسیاتی ثمرات کی صورت میں سامنے موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہ نسبت شیطان کی پڑنانی، عورت کی اصل نفسیات سے زیادہ آگاہ ہے۔

خیر میں آپ کو تجویز دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مختصر مضمون کو ملاحظہ کیجیے۔ یعنی ایک مکمل اجنبی شخص کی جانب سے ہونے والی ایک دل چسپ کاوش، جو آپ کے ناول یولیسس کی بھول بھلیوں میں بھٹکا اور شومئ قسمت سے بچ نکلا۔ میری تحریر سے آپ کو ان تمام احوال سے آگاہی مل جائے گی کہ ممکنہ طور پر ایک متوازن ماہرِ نفسیات پہ یولیسس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔

جناب! دل کی گہرائیوں کے ساتھ

آپ کا وفادار

کارل گستاؤ ژونگ

اس آئرش مصنّف اور ناول نگار کی پہلی کتاب ’’ڈبلنرز‘‘ اس کے افسانوں کا مجموعہ تھی، اور بعد میں اس کے مزید ناول ’’اے پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ ایز ینگ مین‘‘ اور ’’فنیگینز ویک‘‘ کے نام سے شایع ہوئے۔ اس کے چار شعری مجموعے اور رومانوی خطوط پر مشتمل تین کتابیں بھی شایع ہوئیں۔