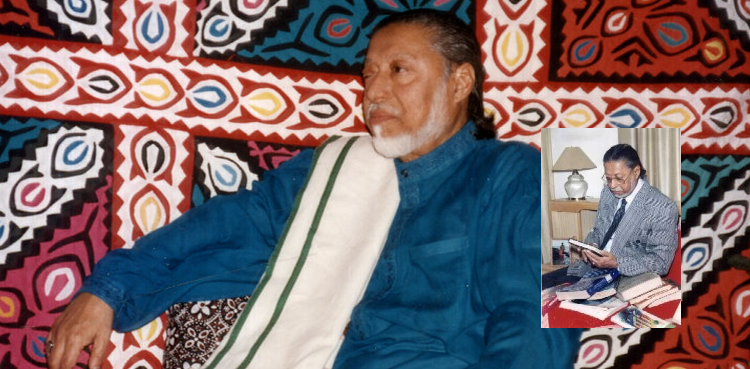

احمد عقیل روبی نے اردو ادب کو ناول، شخصی خاکے، ادبی تذکرے، سوانح، شعری مجموعے اور غیرملکی زبانوں کے اردو تراجم پر مشتمل تیس سے زائد کتابیں دیں اور خالص علمی خزانے کوچۂ علم و فنوں میں قدم رکھنے والوں کے لیے یادگار چھوڑ گئے۔ تخلیقی اور ادبی کاموں کے ساتھ وہ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔

احمد عقیل روبی نے تمام عمر عقل و دانشِ یونان کی ترویج کی اور خاص طور پر یونانی فلاسفہ کے بارے میں لکھا ہے، جب کہ اپنے ناولوں، ڈراموں اور افسانوں میں بھی وہ یونانی فلسفے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ ادبی نقّاد، ڈرامہ نگار، فلمی کہانی نویس اور شاعر احمد عقیل روبی 23 نومبر 2014ء کو انتقال کرگئے تھے۔

ان کا خاندان لدھیانہ کا تھا۔ احمد عقیل روبی 6 اکتوبر 1940ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خانیوال میں مکمل کی۔ بعد ازاں لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام حسین تھا۔ اردو زبان و ادب کے معلّم کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے احمد عقیل روبی نے ادبی مشاغل اور تخلیقی کام بھی جاری رکھا۔ ان کی علمی و ادبی خدمات پر حکومتِ پاکستان نے انھیں تمغائے امتیاز سے نوازا تھا۔

احمد عقیل روبی کی شاعری بھی بہت خوب صورت ہے اور فلمی دنیا کے لیے ان کے کئی گیت لازوال ثابت ہوئے۔ انھیں فلمی شاعری پر نگار ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ احمد عقیل روبی نے اردو اور پنجابی فلموں کے لیے نغمات لکھے۔ وہ غیرملکی ادب کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے اور فلسفہ و اساطیر پر ان کی گہری نظر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ احمد عقیل روبی کی تحریروں سے بھی علمیت اور فکر و دانش کا اظہار ہوتا ہے۔ یونانی ادب ان کا مرغوب موضوع تھا۔ اس کے علاوہ روسی، فرانسیسی، امریکی، انگریزی ادب پر ان کی گہری نظر تھی۔

احمد عقیل روبی میٹرک میں تھے اور شاعری کرتے تھے، لیکن جب ان کی ملاقات ممتاز شاعر قتیل شفائی سے ہوئی تو انھیں احساس ہوا کہ یہ شاعری بہت عام اور ان کے ناپختہ خیالات پر مبنی ہے۔ تب احمد عقیل روبی نے اپنا کلام ضایع کر دیا مگر مشقِ سخن جاری رکھی۔ بعد کے برسوں میں وہ ایک عمدہ شاعر کے طور پر سامنے آئے۔ احمد عقیل روبی کہتے تھے کہ ایم اے کرنے لاہور آیا تو سجاد باقر رضوی، ناصر کاظمی جیسی شخصیات کی قربت نصیب ہوئی۔ انتظار حسین سے بعد میں قربت حاصل ہوئی اور ان شخصیات سے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ اور مغربی مصنّفین پر احمد عقیل روبی نے خاصا کام کیا۔ ان کی سوانح اور ادبی کاموں پر مضامین رقم کیے جو احمد عقیل روبی کا یادگار کام ہے۔

ان کی تصانیف میں سوکھے پتے، بکھرے پھول، ملی جلی آوازیں، آخری شام، سورج قید سے چھوٹ گیا، کہانی ایک شہر کی، دوسرا جنم، آدھی صدی کا خواب، چوتھی دنیا، ساڑھے تین دن کی زندگی، نصرت فتح علی خان، کرنیں تارے پھول، علم و دانش کے معمار، تیسواں پارہ، یونان کا ادبی ورثہ، دو یونانی کلاسک ڈرامے و دیگر شامل ہیں۔