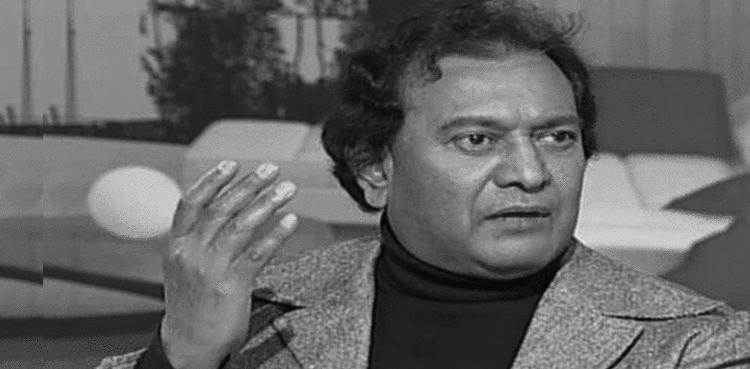

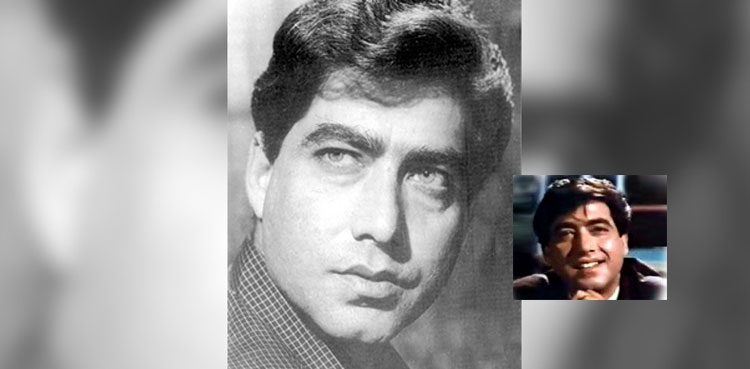

آج اقبال حسن کی برسی ہے جو 1984ء میں کار کے حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ پاکستان میں پنجابی فلموں کے اس مقبول ترین ہیرو کے تذکرے کے ساتھ ہی اسلم پرویز کی جدائی کا زخم بھی تازہ ہو جاتا ہے جو اس کار میں اُن کے ساتھ موجود تھے۔ اقبال حسن نے جائے حادثہ پر ہی دَم توڑ دیا تھا جب کہ اسلم پرویز ایک ہفتے زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد خالقِ حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ دونوں فن کار فلم جھورا کی عکس بندی کے بعد لاہور میں فیروز پور روڈ سے اپنی کار میں گزر رہے تھے کہ ایک ویگن سے تصادم ہوگیا۔

پاکستان کی فلمی تاریخ میں یوں تو پنجابی فلموں کے ٹائٹل کردار نبھا کر کئی فن کاروں نے نام پیدا کیا، لیکن جو مقام فلم ’’شیر خان‘‘ کی ریلیز کے بعد اقبال حسن کو ملا، وہ فلمی دنیا میں ایک مثال ہے۔ 1981ء میں ریلیز ہونے والی سپرہٹ فلم شیر خان کا مرکزی کردار نبھانے کے بعد اقبال حسن ایکشن پنجابی فلموں کے دور میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے بعد تیسرے کام یاب ترین اداکار بن گئے تھے۔ فلم ساز یونس ملک کو زبردست مالی منافع ہوا اور مشہور ہے کہ انھوں نے اقبال حسن کے سامنے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس رکھ کر کہا، اس میں سے جتنی رقم لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اقبال حسن نے دونوں ہاتھوں میں جتنے نوٹ سمائے اس بریف کیس سے نکالے اور کہا بس یہی دولت میرے نصیب کی تھی۔ یوں باقی رقم یونس ملک واپس لے گئے۔ یہ واقعہ اقبال حسن کی اعلیٰ ظرفی اور یونس ملک کی دریا دلی کی مثال ہے۔

فلم انڈسٹری میں اقبال حسن نے اپنے کیریئر کے دوران 285 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور پنجابی فلموں کے شائقین میں ازحد مقبول ہوئے۔ اقبال حسن لاہور میں اندرونِ گیٹ ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ فلم میں کام کرنے کا شوق بھی تھا اور وہ محنتی بھی تھے۔ اقبال حسن کے بھائی بھی فلمی دنیا سے بطور اداکار وابستہ تھے اور انھون نے اقبال حسن کو ایک کیمرہ مین کے اسسٹنٹ کے طور پر کام پر لگا دیا۔ یہ ایک قسم کی محنت مزدوری اور بھاگ دوڑ ہی تھی۔ لیکن انھوں نے کسی طرح فلم میں کام حاصل کر لیا۔ اقبال حسن کے فلمی کیریئر کا آغاز ہدایت کار ریاض احمد کی پنجابی فلم سسّی پنّوں سے ہوا۔ اقبال حسن نے چند اردو فلموں میں بھی کام کیا لیکن ان کی شہرت اور مقبولیت پنجابی میں بننے والی فلموں کی وجہ سے ہے۔

اقبال حسن کی مشہور فلموں میں یار مستانے، سر دھڑ دی بازی، وحشی جٹ، طوفان، گوگا شیر، وحشی گجر، شیرتے دلیر، دو نشان، سر اچے سرداراں دے، میری غیرت تیری عزت، ہتھکڑی ،ایمان تے فرنگی، بغاوت، سجن دشمن، مرزا جٹ، شامل ہیں۔