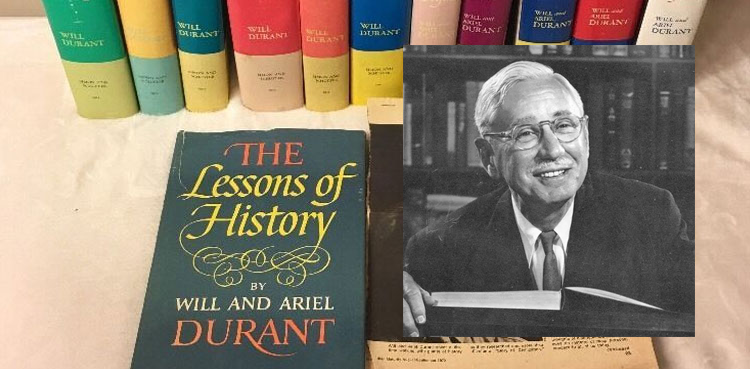

واشنگٹن اَروِنگ کو دنیا کے بہترین مصنّفین میں شمار کیا جاتا ہے جس کی ہجو میں تضحیک اور تذلیل نہ تھی اور جس کی ظرافت نے محض ٹھٹھا اور تمسخر نہیں اڑایا بلکہ اسے اپنے پُرکشش طرزِ بیان سے دل چسپ بنا دیا۔ 1859ء میں آج ہی کے دن ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ جانے والے ارونگ کی کتابیں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔

اس نے اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی اور کالج میں داخلہ لینے کے بجائے نئے نئے مقامات پر جانے، گھومنے پھرنے اور مختلف لوگوں سے میل ملاقات کا شغل اختیار کیا۔ وہ اکثر سرسبز مقامات، پہاڑیوں اور ساحل کی طرف نکل جاتا جہاں مناظرِ فطرت سے دل بہلانے کے دوران اپنے تخیّل کی مدد سے ایک جہان آباد کر لیتا۔ یہ سب اسے بچپن ہی سے پسند تھا۔ اس شوق اور سیلانی طبیعت نے اروِنگ کو ایک سیّاح کے طور پر شہرت دی اور پھر امریکا کے مقبول مصنّفین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بطور مصنّف اروِنگ کو پہچان اس وقت ملی جب وہ یورپ کی سیر کے بعد اپنے وطن لوٹا اور اپنا سفر نامہ شایع کروا دیا۔ بعد کے برسوں میں واشنگٹن اروِنگ کو دنیا نے ایک مؤرخ اور سفارت کار کی حیثیت سے پہچانا۔

واشنگٹن اَروِنگ نے اپنی ایک خوش نوشت میں لکھا ہے، ‘میں نئے مقامات پر جانے، عجیب اشخاص اور طریقوں کے دیکھنے کا ہمیشہ سے شائق تھا۔ میں ابھی بچّہ ہی تھا کہ میں نے اپنے سفر شروع کر دیے تھے۔ اور خاص طور پر اپنے شہر کے نامعلوم قطعات دیکھنے اور اس کے غیر ملکی حصّوں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کردی تھی۔ جب میں لڑکا ہو گیا تو اپنی سیروسیّاحت کے دائرہ کو اور وسیع کر دیا۔ یہ سّیاحی کی صفت میری عمر کے ساتھ ساتھ ترقّی کرتی گئی۔’

وہ 1783ء میں نیویارک کے ایک خوش حال سوداگر کے گھر پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک محبِّ وطن مشہور تھا اور یہی خوبی اس کے بیٹے میں بھی منتقل ہوئی۔ وہ اپنے دیس کو عظیم اور سب سے خوب صورت خطّہ مانتا تھا اور اس کے قدرتی نظّاروں کا دیوانہ تھا۔ اَروِنگ ایک نہایت ملن سار تھا، وضع دار اور مجلس پسند شخص تھا۔ اسے غیرمعمولی صلاحیتوں کے حامل اور بہادر و مہم جُو قسم کے لوگ پسند تھے وہ دنیا کی سیر، بالخصوص تاریخی مقامات اور نوادرات دیکھنے کا شوق اور منفرد اور نمایاں کام کرنے والوں سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا تھا اور ہر اس جگہ پہنچنے کو بیتاب ہو جاتا جہاں کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوسکتی تھی۔

اروِنگ نوعمری ہی میں مطالعہ کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ اس کی دل چسپی بحری اور برّی سفر کے واقعات پر مبنی کتابوں میں بڑھ گئی تھی۔ غور و فکر کی عادت نے اس کی قوّتِ مشاہدہ کو تیز کردیا اور اس کا علم اور ذخیرۂ الفاظ انگریزی ادب کے مطالعے اور اخبار بینی کی بدولت بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیّاحتی دوروں کی روداد قلم بند کرنے کے قابل ہوا۔

اس نے یورپ کی سیر کی، انگلستان اور فرانس گیا اور امریکا لوٹنے کے بعد 1809ء میں تاریخِ نیویارک نامی اپنی کتاب شایع کروائی جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے چند سال بعد ارونگ نے اسکیچ بک کے نام سے مختلف مضامین کا مجموعہ شایع کروایا اور امریکا میں اس کی اشاعت کے ساتھ ہی اروِنگ کا نام مشہور ہوگیا۔

اروِنگ نے نہایت ہنگامہ خیز اور ماجرا پرور زندگی بسر کی۔ وہ گھومتا پھرتا، پڑھتا لکھتا رہا۔ اسی عرصے میں اس نے تذکرہ نویسی بھی شروع کر دی۔ 1849ء میں ارونگ نے پیغمبرِ اسلام حضرت محمد صلّی اللہ علیہ وسلّم اور صحابہ کے حالاتِ زندگی اور ان کے دور کے اہم واقعات بھی لکھے۔ اس کے علاوہ حیاتِ گولڈ اسمتھ بھی اس کی مشہور ترین تصنیف ثابت ہوئی۔

اروِنگ کا اندازِ بیان دل چسپ اور ظریفانہ ہونے کے ساتھ نہایت معیاری اور بلند خیالی کا نمونہ تھا۔ اس کی تحریروں میں ظرافت کے ساتھ متانت نظر آتی ہے جو اس کے اسلوب کو منفرد اور دل چسپ بناتی ہے۔

اس مصنّف اور مضمون نگار کی شخصیت اور اس کے تخلیقی کام نے امریکی معاشرے اور وہاں ثقافت کو بہت متأثر کیا اور جس کا ثبوت امریکا کے مختلف شہروں میں اروِنگ کے یادگاری مجسمے اور اس سے موسوم متعدد لائبریریاں ہیں۔

پاک و ہند کے نام وَر ادیبوں نے اروِنگ کی کتابوں اور منتخب مضامین کو انگریزی سے اردو میں ڈھالا اور یہ قارئین میں مقبول ہوئے۔ ممتاز ادیب غلام عباس نے 1930ء میں ارونگ کی کتاب “Tales of the Alhambra” کا آزاد ترجمہ ’’الحمرا کے افسانے‘‘ کے عنوان سے کیا تھا جو اس زمانے کی مقبول کتاب بنی۔کتاب کے قارئین میں ایسے بھی تھے، جنھوں نے آگے چل کرادب میں اونچا رتبہ پایا اور یہ ان کے ناسٹلجیا کا حصہ ٹھہری۔ اسی طرح اس کا طلسماتی سپاہی کا قصہ سیّد وقار عظیم کے قلم سے اردو میں ترجمہ ہوا اور پسند کیا گیا۔