بیدی اردو کے چند ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ انھوں نے ڈرامہ لکھا اور فلموں کے لیے مکالمے بھی تحریر کیے۔

راجندر سنگھ بیدی کی تحریریں اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں زیادہ گمبھیر، تہ دار اور پُرمعنٰی ہیں۔ بیدی کے افسانے انسانی شخصیت کا لطیف ترین عکس ہمارے سامنے لاتے ہیں اور وہ آئینہ خانہ ہیں جس میں انسان کا سچّا روپ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنی کہانیوں میں فرد اور سماج کے پیچیدہ رشتوں اور انسان کی شخصیت کے پُراسرار تانے بانے بھی اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بامعنٰی، بلیغ اور خیال انگیز ثابت ہوتے ہیں، اور اس میں اپنے تخیّل و قلم کی انفرادیت کا اظہار اُس سوز و گداز سے کرتے ہیں جو احساس کی بلندی پر پہنچ کر ہی سامنے آسکتا ہے۔ ان کے ہاں استعارہ اور اساطیری تصوّرات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

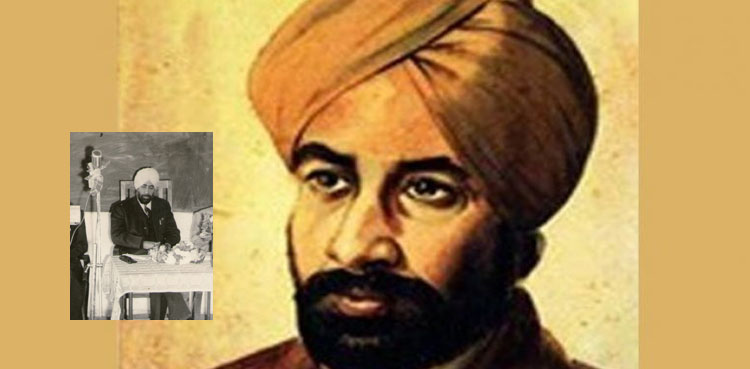

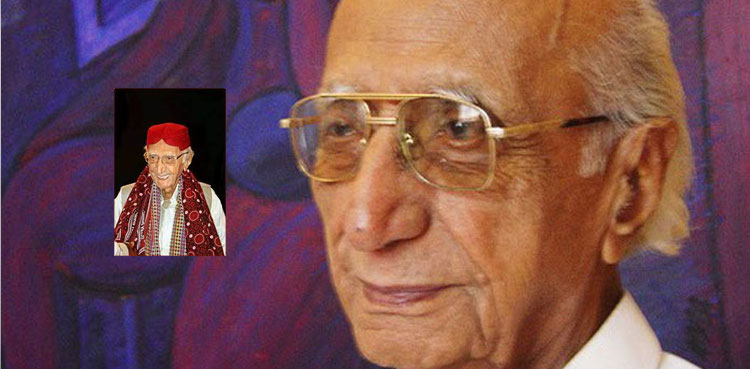

بیدی 1915ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا ابتدائی عرصہ لاہور میں گزرا اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ایک محکمہ میں کلرک بھرتی ہوئے اور ملازمت کے ساتھ ادبی سفر بھی رکھا۔

بیدی کی ادبی زندگی کا آغاز 1932ء میں ہوا۔ مشہور ہے کہ وہ محسن لاہوری کے نام سے انگریزی اور اردو میں نظمیں اور کہانیاں تخلیق کرنے لگے جنھیں کالج میگزین اور مقامی اخبارات میں جگہ ملی۔ بعد میں یہ سفر اپنے اصل نام سے جاری رکھا اور ان کے افسانوں کے مجموعے، مضامین اور خاکے بھی شایع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کو اپنے عہد کا بڑا اور صاحبِ طرز ادیب تسلیم کیا گیا۔ انھوں نے طنزو مزاح بھی لکھا۔

بیدی نے تقریباً ستّر فلموں کے مکالمے لکھے۔ ان میں بڑی بہن، داغ، مرزا غالب، دیو داس، ستیہ کام اور ابھیمان کے مکالمے اپنی ادبیت اور کردار و ماحول شناسی کی بنا پر سراہے گئے۔ بیدی نے فلم سازی میں بھی خود کو آزمایا اور گرم کوٹ، رنگولی، بھاگن اور آنکھیں نامی فلمیں بنائیں۔ ان کی کاوش دستک کو اعلیٰ فنی خوبیوں کی بنا پر 1970ء میں قومی ایوارڈ بھی دیا گیا۔

راجندر سنگھ بیدی کی کہانیوں میں متوسط طبقے کے متنوع کرداروں اور ماحول کے ساتھ انسانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے مسائل پڑھنے کو ملتے ہیں۔ متوسط اور نچلے متوسط طبقے کی ہندوستانی عورت اور مرد کے کردار ان کے افسانوں میں نمایاں ہیں۔

انھوں نے اپنی پہلی مختصر کہانی، مہارانی کا تحفہ پر لاہور کے ادبی جریدے کی جانب سے سال کی بہترین مختصر کہانی کا انعام بھی حاصل کیا تھا۔ ان کی مختصر کہانیوں کا پہلا مجموعہ 1940ء میں منظرِ عام پر آیا اور دوسرا مجموعہ 1943ء میں شائع ہوا۔ بیدی کا مشہور اردو ناول ایک چادر میلی سی کا انگریزی ترجمہ بھی کیا گیا جس پر انھیں ساہتیا اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔

بیدی کو ان کے تخلیقی جوہر نے مسلسل دماغ سوزی اور اپنی کہانیوں پر محنت کرنے پر آمادہ کیے رکھا اور انھوں نے حقیقت اور تخیّل کے امتزاج سے لاجواب کہانیاں قارئین کو دیں۔

بیدی نے مختلف جرائد کے لیے لکھا، ادارت کی، اور ریڈیو کے لیے ڈرامے یا اسکرپٹ تحریر کرتے ہوئے 1946ء میں اپنا پبلشنگ ہاؤس قائم کیا، لیکن بٹوارے کے بعد 1947ء میں انھیں لاہور چھوڑنا پڑا۔

بیدی نے اردو ادب کو کئی کہانیاں دیں اور ان کا قلم مختلف صورتوں یا اصناف میں ہمیشہ متحرک رہا، لیکن فلم انڈسٹری میں کیمرے کے پیچھے رہ کر بھی انھوں نے بڑا کام کیا۔

فلمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیدی نے اس زمانے میں متحدہ ہندوستان کے پنجاب کے خوش حال و بدحال لوگوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا اور ان کے تخلیقی جوہر نے اسے بڑی درد مندی کے ساتھ کاغذ پر منتقل کیا۔

وہ عاشق مزاج بھی تھے۔ انھوں نے اپنی ازدواجی زندگی کو رومان اور دل لگی کے ہاتھوں تلخ بنا لیا تھا۔

اردو زبان کے اس نام وَر افسانہ نگار کی زندگی کے آخری ایّام کس مپرسی اور بے بسی کے عالم میں بسر ہوئے۔ ان پر فالج کا حملہ اور بعد میں کینسر تشخیص ہوا اور 11 نومبر 1984ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔