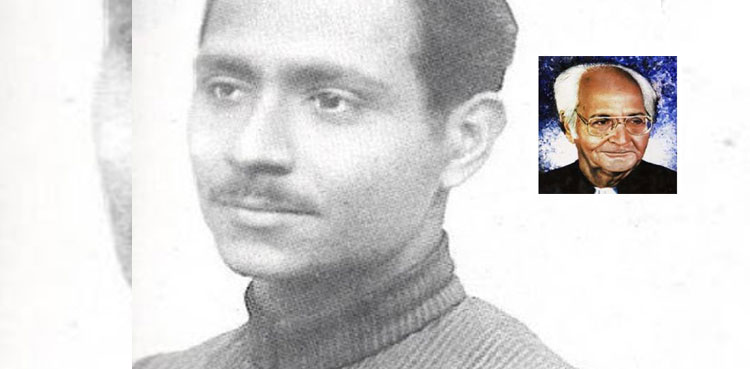

شکیب جلالی نے 1966ء میں آج ہی کے دن ٹرین کے سامنے آکر خودکشی کرلی تھی۔ ان کی عمر 32 برس تھی۔

شکیب کی ذاتی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ان کی والدہ کی خود کشی تھی اور یہ منظر انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ دس سال کے تھے، ان کی والدہ نے بریلی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے نیچے آکر اپنی جان دے دی تھی۔

کم سِن سیّد حسن رضوی کے ذہن کے پردے پر اُس دردناک دن کے قیامت خیز منظر کی فلم سی چلتی رہتی تھی جس نے انھیں شدید ذہنی کرب اور ہیجان میں مبتلا کردیا۔ وہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوگئے اور ایک دن غیرطبعی موت کو گلے لگا لیا۔ وہ لاہور کے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں زیرِ علاج بھی رہے تھے۔

شکیب جلالی کس ماحول کے پروردہ تھے۔ ان کے گھریلو اور معاشی حالات کیسے تھے اور اپنے والدین کو انھوں نے کیسا پایا، یہ جان لیا جائے تو ان کی خود کُشی کی بنیادی وجہ بھی سامنے آجاتی ہے۔ تاہم ان کی والدہ کی موت کے سانحے کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ شکیب کے والد ذہنی مریض اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہوگئے تھے اور کہتے ہیں کہ اسی غم اور مسائل کے سبب ان کی والدہ نے خود کُشی کرلی تھی۔ لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھنے والے شکیب کے والد نے اپنی بیوی کو ٹرین کے آگے دھکیل دیا تھا۔

تقسیمِ ہند کے بعد پاکستان کے شعری افق پر ابھرنے والے نوجوان شاعروں میں شکیب جلالی کو ان کے جداگانہ شعری اسلوب نے ہم عصروں میں ممتاز کیا، لیکن اپنے اشعار سے دلوں میں آتشِ عشق بھڑکاتے اور جذبات میں سوز و گداز پیدا کرتے اس شاعر کو انہی ہم عصروں نے نظرانداز بھی کیا۔ تاہم وہ بہت کم وقت میں اپنی جگہ اور مقام بنانے میں کام یاب رہے۔

خودکُشی کے بعد شکیب کا کلام احمد ندیم قاسمی نے شایع کروایا۔ شکیب جلالی کو جدید شاعری کے معماروں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ شاعری کا آغاز کیا تو شکیب تخلّص اختیار کرلیا اور اسی سے پہچانے گئے۔ شکیب جلالی یکم اکتوبر 1934ء کو علی گڑھ (اتر پردیش) کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ تقسیمِ ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان آگیا تھا۔

سیّد حسن رضوی نے میٹرک بدایوں سے کیا تھا۔ ہجرت کے بعد سیالکوٹ سے ایف اے اور لاہور کی درس گاہ سے بی اے آنرز تک تعلیم حاصل کی۔ وہ ایم اے کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔

شکیب نے ابتدائی دور میں چند ادبی جرائد میں کام کیا، اور ان کی بندش کے بعد ایک اخبار سے منسلک ہوگئے۔ بعد میں ایک محکمہ میں ملازمت ملی، لیکن وہ ذہنی الجھنوں اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہمیشہ ناآسودہ اور پریشان رہے۔ ان کا اضطراب اور بے چینی بڑھتی ہی رہی اور سرگودھا میں انھوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلیا۔

شکیب جلالی نے غزل جیسی مقبول صنفِ سخن کو اپنی فکرِ تازہ سے وہ دل کشی اور نغمگی عطا کی جس نے خود انھیں بھی شعرا کے درمیان امتیاز اور مقبولیت بخشی۔ ان کا لہجہ تازہ اور آہنگ سب سے جدا تھا۔ وہ اردو کے صاحبِ اسلوب شاعر کہلائے۔

روشنی اے روشنی ان کا وہ شعری مجموعہ ہے جو 1972ء میں ان کی موت کے چند سال بعد شایع ہوا۔ 2004ء میں شکیب جلالی کا کلّیات بھی منظرِ عام پر آیا۔

شکیب جلالی نے اپنے اشعار سے جہاں شعرا اور تمام ادبی حلقوں کو متوجہ کیا، وہیں باذوق قارئین نے انھیں زبردست پذیرائی دی۔ ان کی غزلیں گنگنائی گئیں، ان کے اشعار زباں زدِ عام ہوئے۔

ان کے چند اشعار پڑھیے۔

شکیبؔ اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے

ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے

جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے

مری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے

نہ اتنی تیز چلے، سَر پھری ہوا سے کہو

شجر پہ ایک ہی پتّہ دکھائی دیتا ہے

تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں

آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا بھی دیکھ