سرما کی شام تھی۔ بندرگاہ پہلوی کے کہر آلود اور اُداس ساحل پر میں اور محمود چہل قدمی کر رہے تھے۔ موجوں کا شور اور پرندوں کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ وہ دور سمندر کی سطح سے ملے پَر مارتے چلے جاتے تھے۔ مزید آگے بڑھے تو سمندر تاریک ہو گیا۔ کالے بادل اس پر یوں جھک آئے کہ خیال ہوتا وہاں آسمان اور سمندر ایک ہو گئے ہیں۔

ایک بہت بڑی موج سفید چادر کے مانند ہمارے پیروں کے آگے بچھ گئی۔ کچھ دیر زمین پر سفید سفید جھاگ ٹکا رہا، پھر وہیں جذب ہو گیا۔ ہمارے پیروں تلے ریت دب کر سخت ہو گئی اور اس میں سمندر کا پانی اکٹھا ہونے لگا۔ ہم پلٹے، مڑ کر دیکھا تو موجوں نے ہمارے قدموں سے پڑنے والے نشانوں کو بھر دیا تھا۔ گویا ہم وہاں تھے ہی نہیں، کبھی کسی نے وہاں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔

اسی دم محمود اپنی داستان سنانے لگا۔

عجیب دنیا ہے۔ چند سال پہلے تک میں اس شہر میں توپ خانے کا افسر تھا۔ جنگ چھڑی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہوا۔ میں روسی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو کر اسی شہر میں سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ روسیوں نے توپوں پر قبضہ کیا اور افسروں کو جیل میں ڈال دیا۔ سپاہی بھی اِدھر اُدھر ہوئے، بس گھوڑے باقی رہ گئے۔ میرا گھوڑا ابلق (سیاہ و سفید) تھا۔ بڑا خوش رنگ جوان اور چلبلا۔ خوب گردن اکڑا کر چلتا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی انوکھی تھی، نیلی نیلی سی معلوم ہوتی۔ فوجی بیرکوں میں اس کا نام کاسی پڑ گیا تھا۔

کاسی میری سواری کا گھوڑا تھا۔ جوانی کے دن تھے۔ اِس پر سوار ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ افسر کا گھوڑا تھا اسی لیے اس کی خیال داری بھی دوسرے گھوڑوں سے زیادہ ہوتی اور وہ ہمیشہ چاق چوبند رہتا۔ میں جیسے ہی اس پر سوار ہوتا وہ گردن اکڑا کر اگلی ٹاپوں پردُلکی چلنے لگتا۔ راستے کی پتھریلی زمین پر اس کے نعل پڑنے کی آواز سے فضا گونجنے لگتی۔ لوگ کاسی کی مستانہ چال دیکھنے چلتے چلتے رک جاتے۔ میں اس پر سینہ تانے بیٹھا گردن بھی اکڑا لیتا اور ترنگ میں آ کر جھومنے لگتا۔

میں اور کاسی شہر بھر میں مشہور تھے۔ کاسی مجھ سے اتنا مانوس تھا کہ اگر میں دور سے اُسے پکارتا تو وہ فوراً گردن گھماتا اور جواب میں ہنہنا کر مجھے دیکھنے لگتا۔ جب میں جیل میں قید ہوا تو سب سے زیادہ فکر مجھے کاسی ہی کی تھی کہ معلوم نہیں اس کے دانے پانی اور گھاس کی خبر گیری ہو رہی ہے یا نہیں اور یہ کہ اس کا کیا حشر ہو گا۔

جنگی قیدیوں کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں سننے میں آ رہی تھیں، مختصر یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جیل میں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ میں ایک کونے میں جا بیٹھتا اور سوچتا رہتا۔ دل چاہتا تھا آزاد ہو جاؤں اور جا کر کاسی کو دیکھوں، اس کی گردن تھپتھپاؤں، اس کی تھوتھنی پر ہتھیلی رکھ کر سانس کی گرمی محسوس کروں۔ یہ سارے خیالات دن ہی دن میں رہتے، مگر راتیں۔۔۔

راتیں وحشت ناک ہوتیں۔ قیدیوں کے سونے کی اپنی ادائیں تھیں۔

میرے خوابوں کی دنیا کے زیادہ حصے پر کاسی کا عمل تھا۔ مجھے اس کی نیلگوں آنکھیں نظر آتیں کہ اندھیرے میں چمکتی ہوئی میری طرف ٹکٹکی باندھے ہیں۔ ان نگاہوں میں التجا ہوتی اور ملامت بھی۔

ایک دن جیل میں خبر پھیل گئی کہ کل روسی توپیں اور گھوڑے جہازوں میں لے جا رہے ہیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کاسی کا کیا ہوا؟ اسے بھی لیے جا رہے ہیں؟ اگر یہی ہوا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ آس بھی ٹوٹ جائے گی کہ کاسی کو پھر دیکھ سکوں گا۔ وہ میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ہی جنگ کی لپیٹ میں آئے تھے۔

میں نے ساتھی قیدیوں کے سامنے توپوں اور گھوڑوں کا ذکر چھیڑا اور کاسی کے بارے میں ان کا خیال دریافت کیا۔ سب قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ آخر ایک قیدی نے کہا کہ کاسی سواری کا گھوڑا ہے توپ گاڑی کھینچنے کے کام کا نہیں۔ پھر لڑائی کا زمانہ ہے رسد کی یوں بھی کمی ہے۔ اس لیے یقینی ہے کہ کاسی کو کھا لیا جائے گا۔

گویا کاسی کو ذبح کرکے اس کا گوشت فوجیوں کو کھلادیا جائے گا۔

جب یہ خبر اڑی کہ کل گھوڑوں کو لے جائیں گے، مجھے سارا دن کاسی ہی کا خیال آتا رہا۔ رات کوبھی بڑی بے چین نیند سویا۔ دوسری صبح ہم سب قیدی وقت سے پہلے جاگ اٹھے تاکہ جیل کی کھڑکیوں سے توپیں اور گھوڑے جانے کا منظر دیکھیں۔

ہم کھڑکیوں کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ وہاں سے بیرکوں کا احاطہ اور اصطبل دکھائی دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بارش کی ہلکی دھند میں دور سے گھوڑوں کے سَر نظر آئے۔ ایک ایک روسی سپاہی دو گھوڑوں کو دہانوں سے پکڑے کھینچتا لا رہا تھا۔ اُنھیں دیکھ کر مجھ پر عجیب ناامیدی سی چھا گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ٹانگوں میں دَم نہ رہا اور منہ خشک ہو گیا۔ پھر بھی میں نے گردن آگے بڑھائی کہ اِن میں کاسی کو تلاش کروں۔ ہماری فوج کے سب گھوڑے گہرے رنگ کے سرنگ اور کمیت تھے۔ صرف کاسی کے رنگ میں سفیدی اور اجلا پن تھا۔ اس کے بدن پر چھوٹی چھوٹی بھوری اورکتھئی چتیاں تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفید رنگ پر ان دو رنگوں کا چھینٹا دیا گیا ہو۔

آخر میں نے اس کا چتکبرا رنگ دیکھا۔ میرا دَم گھٹنے لگا۔ یہ وہی تھا۔ اس کے تیوروں کا تیکھا پن اور گردن کا کھنچاؤ رخصت ہو چکا تھا۔ سَر لٹکا اور کنوتیاں گری ہوئی تھیں۔ چھل بل اور طراروں کا کہیں نشان نہ تھا۔ میلا چکٹ ہو رہا تھا۔

وہ جیل کے سامنے پہنچا تو میری زبان کو قفل لگ گیا۔ چاہتا تھا پکاروں، اُسے بلاؤں، چوکی داروں سے کہوں کہ اسے ذرا میری طرف گھما دیں۔ میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور سوکھے گلے سے دو تین بار صرف ایک لفظ نکال پایا

کاسی، کاسی۔۔۔۔کاسی

یہ آواز سن کر ابلق گھوڑے میں جان سی پڑ گئی۔ یقین کرو، اس نے گردن تان لی۔ پھر سَر گھمایا اور جہاں سے میں نے اسے پکارا تھا، اس طرف دیکھنے لگا اور زور سے ہنہنایا۔ نہیں معلوم قیدیوں کے جھرمٹ میں کھڑکی کے پیچھے میں اُسے دکھائی دیا کہ نہیں، مگر چند لمحوں کے لیے اس کے پیروں میں وہی رقص کی سی چلت پھر نظر آئی۔ پھر سپاہی نے اس کے دہانے کی آہنی ڈنڈی کو منہ کے اندر زور سے کھٹکھٹایا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی حالت پھر اسی طرح ردی ہو گئی۔

وہ کاسی کو لے گئے۔ دوسرے گھوڑوں کے ساتھ اسے بھی جہاز پر چڑھا دیا گیا۔ ہم دیکھتے رہے کہ وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔

ہم دونوں سنسان پشتے پرچل رہے تھے۔ سمندر کی جانب سے تیز ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ موجیں پشتے سے ٹکرا ٹکرا کرپانی اُڑا رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑرہی تھی۔ میں نے محمود کی طرف دیکھا،اس کی آنکھوں کے نیچے اور رخساروں پہ نمی تھی۔ میں نے پوچھا۔

کیا روئے ہو؟ وہ بولا۔ نہیں، ہماری عمر کے آدمی روتے نہیں۔ آنسو ہی نہیں نکلتے، بارش ہوئی ہے۔

اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سمندر سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم واپس آنے لگے۔ راستے میں محمود کو میں نے یہ قصہ سنایا۔

میں فوج میں نیا نیا افسر ہوا تھا۔ روزانہ صبح اپنے گھر کی گلی کے آگے سڑک پر جا کھڑا ہوتا۔ میری رجمنٹ کی بس آتی اور میں اس پر کیمپ چلا جاتا۔ ایک دن میں ذرا جلد سڑک پرآ گیا۔ کچھ بس نے بھی دیر لگائی۔ میرا ایک دوست ادھر آ نکلا اور ہم وہیں کھڑے باتیں کرنے لگے۔ وہ بھی فوج میں افسر تھا۔

باتوں باتوں میں اس نے بتایا، میرے پاس ایک خوب صورت سَمند (بادامی) گھوڑا ہے۔ وہ اُسے بیچنا چاہتا تھا۔ میں اس دوست سے بخوبی واقف تھا۔ وہ معاملت کا کھرا ہے اور سَمند گھوڑے مجھے پسند بھی تھے۔ لہٰذا میں نے دیکھے بغیر خرید لیا اور سودا وہیں کا وہیں پکا ہو گیا۔ دوست یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ اسی دن گھوڑے کو میری رجمنٹ میں بھجوا دے گا۔

ہماری رجمنٹ کا پڑاؤ شہر سے فاصلے پر تھا اور دوپہر کو ہم وہیں رہ جاتے۔ اُس دن میں کھانا کھا کر اٹھا ہی تھا کہ ایک سپاہی خبر لایا، گھوڑا آ گیا ہے۔

وہ بڑے قد کاٹھ اور بلند گردن کا گھوڑا تھا۔ جسامت ایسی کہ اس کے زین پر بیٹھا سپاہی چھوٹا سا معلوم ہوتا تھا۔ قریب آیا تو دیکھا کہ عجب خو ش انداز اور خوش رنگ گھوڑا ہے۔ اس کے رونگٹے سنہری مائل اور جھل مل جھل مل کر رہے تھے۔ چھوٹا سَر، نرم چمکیلی آنکھ، مضبوط جوڑ بند اور بھاری سُم، اونچی گردن، کشادہ سینہ، چلنے رکنے میں سَر کو تانے ہوئے۔ اس چھب کا گھوڑا آج تک میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ خصوصاً یکساں اور شوخ بادامی رنگ کا۔

آزمائش کے لیے اس کی رکاب میں پیر ڈال زین پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا آگے بڑھا تو میں نے اسے پویا چلایا پھر دُلکی۔ اس کے بعد کیمپ کی سڑک پر دور تک بڑے اطمینان کے ساتھ سرپٹ دوڑایا۔ اس کی سواری ایسی ہم وار اور آرام دہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا نرم گدے پر بیٹھا فضا میں تیر رہا ہوں۔

میں نے اُسے اصطبل پہنچا دیا۔ وہاں سپاہی کو لوٹانے کے لیے اس کا زین اتارا گیا تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ خوب صورت گھوڑا زین پشت ہے۔ زین پشت اُسے کہتے ہیں جس کی کمر میں خم ہو۔ یہ گھوڑے کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس خم کے زیادہ ہونے سے گھوڑے کا دَم کم ہو جاتا ہے۔ اس گھوڑے کی کمر میں زیادہ خم تھا۔ اس کی پیٹھ کا وہ حصہ جہاں زین رکھتے ہیں کمان کی طرح جھکا ہوا تھا۔

لمحہ بھر کو مجھے خیال آیا کہ اسے واپس پھیر دوں، لیکن میرا جی نہ مانا۔ وہ بہت خوب صورت تھا۔ اس کی اصالت، تیور اور جمال سے کیوں کر آنکھیں پھیر لیتا؟ دوسرے دن سے وہ میری سواری میں رہنے لگا۔ میرا بلند قامت زین پشت سمند، جو گردن اٹھا کر چلتا اور بن بن کر زمین پر پاؤں رکھتا بہت جلد مشہور ہو گیا۔

دو سال گزرے تھے کہ توپ گاڑیاں پٹرول سے چلنے لگیں۔ پرانی چال کی گاڑیاں کباڑخانوں میں ڈھیر ہوتی گئیں۔ انھیں کھینچنے والے گھوڑے گلوں میں بھیجے جانے لگے۔ فوج سے اصطبل اور گھوڑوں کا صیغہ ہی ختم ہوا تو میں بھی مجبور ہوا کہ اپنے سمند کو وہاں سے ہٹا لے جاؤں۔ چوں کہ میرے پاس رکھنے کا ٹھکانا نہیں تھا لہٰذا اِسے بیچنے کے سوا چارہ نہ رہا۔

میری رجمنٹ کا سائیس ایک خریدار کو لے آیا۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ اس لاڈلے گھوڑے کو تکلیف نہ دینا۔ اگر اسے بیچے تو کسی ایسے آدمی کو دے جو اس کو فٹن یا چھکڑے میں نہ جوتے۔

کئی مہینے گزر گئے۔ مجھے اپنے زین پشت سمند کی یاد آتی رہتی، جیسا کہ تم نے بتایا میرا بھی دل چاہتا کہ کسی صورت اسے دیکھوں تھپ تھپائوں، اس بے زبان کے منہ کے آگے ہاتھ کروں اور گرم اور نرم سانسوں کومحسوس کروں۔

ایک دن خیابان شمیران کی چڑھائی پر مجھے ایک اونچا لاغر سمند گھوڑا دکھائی دیا۔ کوچوان نیچے اتر کر اس پر چابک برسا اور کھڑکھڑے کو دھکا لگا کر چڑھائی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی تھا!

اس کا سنہرا بدن میل کچیل اور پسینے کے لیپ سے چکٹ کر کالا ہو چکا تھا۔ میرا بہت جی چاہا کہ قریب جا کر دیکھوں، اسے پکاروں اور اس کا بدن سہلاؤں، لیکن مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ وہ ایسے حال میں نہ تھا کہ میں اس کے سامنے جا سکتا،اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ میں نے سوچا کوچوان سے بات کر کے اِس کی کچھ سفارش کروں، لیکن اس سے کیا ہونا تھا؟ وہ شکستہ حال قیدی، تھکا ہارا زین پشت سمند جو اب میرا نہیں تھا، اپنے مقدر کا لکھا پورا کر رہا تھا۔ میں خود سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہو گا۔

بارش تیز برسنے لگی اور تاریکی پھیل گئی۔ میں اور محمود اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ بلب کی روشنی میں محمود نے مجھے دیکھا اور بولا۔

تمھارا چہرہ بھیگا ہوا ہے۔ روئے ہو؟

اس عمر کو پہنچ کر آدمی نہیں روتا… میں نے کہا، پانی برس رہا ہے۔

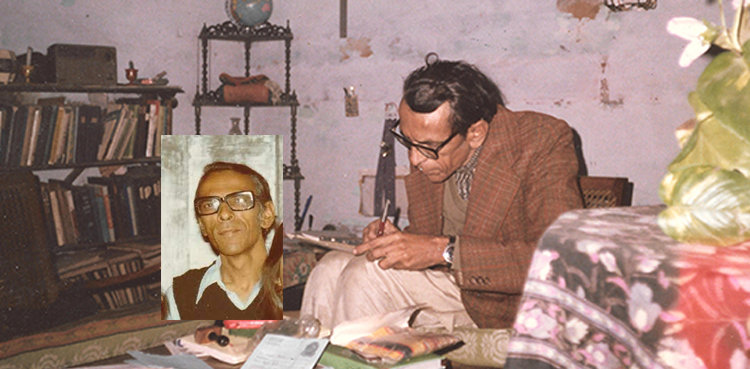

نوٹ: اس فارسی کہانی کا عنوان باران و اشک ہے جس کے مصنف بابا مقدم ہیں اور اسے اردو کے قالب میں نیّر مسعود نے ڈھالا ہے