سلطان قلی قطب شاہ، اویس قلی کا بیٹا تھا جو بہمنی سلطنت کے زوال پر ایران سے جان بچا کر د کن آیا اور اپنی قابلیت، جاں بازی اور وفا داری کی بدولت تیزی سے ترقی کے زینے طے کرتا گیا۔

وہ سنہ 1495ء میں تلنگانہ کا صوبے دار بنایا گیا اور 1518ء میں محمود شاہ بہمنی کی موت کے بعد سلطان ولی قطب شاہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس نے گول کنڈا کو محمد نگر کا نام دے کر اپنا پایۂ تخت بنایا۔ اس طرح قطب شاہی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ یہ سلطنت کم و بیش ایک سو اسی سال تک سر زمینِ دکن پر قائم رہی۔ اورنگ زیب نے ابوالحسن تانا شاہ کے دور میں گول کنڈا فتح کر لیا جس کے ساتھ ہی بہمنی سلطنت کا نشان بھی مٹ گیا۔

دکن میں جب اردو ادب کا چرچا ہوا اور اسے دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی تو وہاں کے شاعروں اور ادیبوں کی نظر گجری ادب پر ہی گئی۔ اس روایت کو معیار تسلیم کرکے انھوں نے اس کے ان تمام عناصر کو اپنے ادب میں جذب کرلیا جو ان حالات میں تہذیبی اور لسانی سطح پر جذب کیے جاسکتے تھے۔ اس تہذیبی، معاشی اور سیاسی صورتِ حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ گجرات ویران ہونے لگا اور دکن کے ادبی مراکز ابھرنے لگے۔

بہمنی بادشاہوں کے جانشینوں میں قطب شاہی خاندان کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اردو (دکھنی) ادب کی سرپرستی کے لحاظ سے ان کا دور ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس دور میں اردو زبان و ادب نے غیر معمولی ترقی کی۔ ان کے عہدِ اردو ادب کو تین ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

گول کنڈا کے پہلے چار بادشاہ سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی زیادہ تر جنگ وجدل میں مصروف رہے۔ ابراہیم قطب شاہ کے انتقال کے وقت گول کنڈا اردو کا مرکز بن چکا تھا۔ وجہی، احمد اور غواصی اسی کے دور میں پیدا ہوئے۔

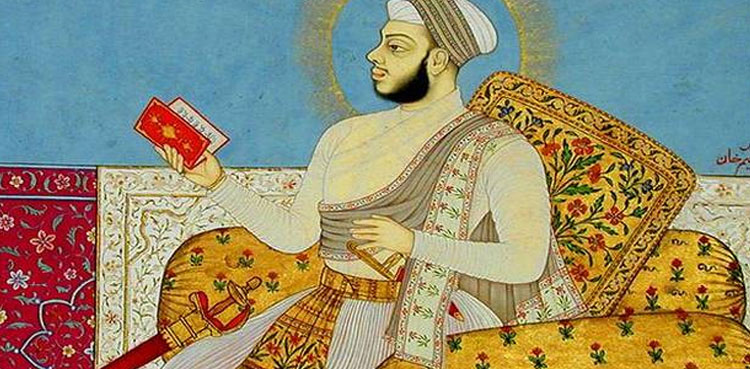

اس کا فرزند قلی قطب شاہ تو علم و ادب کا پروانہ تھا۔ قطب شاہی حکم رانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی وسیع المشربی، عوام دوستی اور کشادہ دلی کے اوصافِ حسنہ کے علاوہ شعر و سخن کا اعلٰی مذاق بھی رکھتے تھے۔

ان کی خوش ذوقی کے سبب گول کنڈا اور حیدرآباد میں علمی اور ادبی فضا پیدا ہوگئی تھی۔ابراہیم قلی قطب شاہ نے اپنے بیرونی محل کا ایک حصہ شاعروں اور خوش نویسوں کے لیے مختص کر رکھا تھا جہاں ادباء تالیف و تصنیف کا کام کرتے تھے۔ محل کا ایک حصہ ادبی تبادلۂ خیال اور شعر خوانی کے لیے مخصوص تھا۔

قلی قطب شاہ جسے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے ایک کثیر الجہات شاعر تھا۔قلی قطب شاہ کی کلیات میں مثنویاں، قصیدے، ترجیع بند، مراثی بزبان فارسی و دکھنی اور رباعیاں موجود ہیں۔ دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پچاس ہزار سے زائد اشعار کہے تھے۔

اس کے دور میں ملا وجہی اور احمد گجراتی ایسے شعراء منظر عام پر آئے۔ قطب شاہی سلطنت کا آخری تاج دار ابوالحسن تانا شاہ بھی نہایت قابل اور علم کا قدر دان تھا۔ تانا شاہ کی اورنگزیب کے ہاتھوں شکست اور گرفتاری پر دکن کی یہ علم پرور اور ادب دوست سلطنت اپنے اختتام کو پہنچی۔ سلاطینِ گول کنڈا عقیدے کے لحاظ سے اہلِ تشیع تھے۔ ان کے تعلقات ایران کے ساتھ ہمیشہ گہرے رہے۔ شاید اسی وجہ سے قطب شاہی خاندان کے بادشاہوں نے ایرانی تہذیب و ادب کو اتنی اہمیت دی کہ فارسی اسلوب، آہنگ، لہجہ، اصناف اور مذاقِ سخن ابتداء ہی سے یہاں کی مشترکہ زبان اردو پر چھا گئے۔

قطب شاہی عہد میں غزل ایک اہم اور مقبول صنف سخن کے طور پر ابھری۔ گول کنڈا میں مثنوی کی روایت بھی بڑی مستحکم ہے اور قصیدے کا رواج بھی ملتا ہے۔

گول کنڈا میں نثر کی روایت بھی موجود ہے۔ ابتداء میں نثر صرف تبلیغی مقاصد تک محدود رہی۔ اس میں ادبی چاشنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملّا وجہی کی سب رس جو اردو نثر کا شاہ کار ہے، تاریخی اعتبار سے اسی دور کی یاد گار ہے۔

مختصر یہ کہ قطب شاہی دور کا ادب فکری، تخلیقی، اسلوب و آہنگ، اصناف اور اوزان کے اعتبار سے فارسی ادب سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ اسے اپنانے کی شعوری کوشش کرتا رہا ہے۔

(جی۔ ایم۔ اصغر کے مضمون سے اقتباسات)