جب سے پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے، ہمارے دانشور پاکستانی تہذیب اور اس کے عناصرِ ترکیبی کی تشخیص میں مصروف ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا پاکستانی تہذیب نام کی کوئی شے ہے بھی یا ہم نے فقط اپنی خواہش پر حقیقت کا گمان کر لیا ہے اور اب ایک بے سود کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟

پاکستانی تہذیب کی تلاش اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ہر ریاست قومی ریاست ہوتی ہے اور ہر قومی ریاست کی اپنی انفرادی تہذیب ہوتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی بھی ایک قومی تہذیب ہے یا ہونی چاہیے۔

لیکن پاکستانی تہذیب پر غور کرتے وقت ہمیں بعض امور ذہن میں رکھنے چاہئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست فقط ایک جغرافیائی یا سیاسی حقیقت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ریاست اور قوم کی سرحدیں ایک ہوں۔ مثلاً جرمن قوم ان دنوں دو آزاد ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہی حال کوریا اور ویت نام کا ہے۔ مگر جب ہم جرمنی اور کوریا یا ویت نام کی قومی تہذیب سے بحث کریں گے تو ہمیں مشرقی اور مغربی جرمنی، جنوبی اور شمالی کوریا اور جنوبی اور شمالی ویت نام کو ایک تہذیبی یا قومی وحدت ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے حدود اربع گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ مثلاً پاکستان کی سرحدیں آج وہ نہیں ہیں جو 14 اگست 1947ء کو تھیں۔ مگر قوموں اور قومی تہذیبوں کے حدود بہت مشکل سے بدلتے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ بعض ریاستوں میں ایک ہی قوم آباد ہوتی ہے۔ جیسے جاپان میں جاپانی قوم، اٹلی میں اطالوی قوم اور فرانس میں فرانسیسی قوم۔ ایسی ریاستوں کو قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض ریاستوں میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوتی ہیں۔ جیسے کینیڈا میں برطانوی اور فرانسیسی قومیں۔ چیکو سلوواکیہ میں چیک اور سلاف، عراق میں عرب اور کُرد، سویت یونین میں روسی، اُزبک، تاجک وغیرہ۔ جن ملکوں میں فقط ایک قوم آباد ہوتی ہے وہاں ریاستی تہذیب اور قومی تہذیب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوتے ہیں، لیکن جن ملکوں میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوں وہاں ریاستی تہذیب کی تشکیل و تعمیر کا انحصار مختلف قوموں کے طرز عمل، طرز فکر اور طرز احساس کے ربط و آہنگ پر ہوتا ہے۔

اگر اتفاق اور رفاقت کی قوتوں کو فروغ ہو تو رفتہ رفتہ ایک بین الاقوامی تہذیب تشکیل پاتی ہے اور اگر نفاق اور دشمنی کی قوتوں کا زور بڑھے، مختلف قومیں صنعت و حرفت میں، زراعت و تجارت میں، علوم و فنون میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے بجائے ایک دوسرے پر غلبہ پانے یا ایک دوسرے کا استحصال کرنے کی کوشش کریں، یا ایک دوسرے سے نفرت کریں، اگر ملک میں باہمی اعتماد کے بجائے شک و شبہ اور بدگمانی کی فضا پیدا ہو جائے تو مختلف تہذیبی اکائیوں کی سطح اونچی نہیں ہوسکتی اور نہ ان کے ملاپ سے کوئی ریاستی تہذیب ابھر کر سامنے آسکتی ہے۔

تہذیب کی تعریف

کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب معاشرے کی طرزِ زندگی اور طرزِ فکر و احساس کا جوہر ہوتی ہے۔ چنانچہ زبان، آلات اور اوزار، پیداوار کے طریقے اور سماجی رشتے، رہن سہن، فنون لطیفہ، علم و ادب، فلسفہ و حکمت، عقائد و افسوں، اخلاق و عادات، رسوم و روایات، عشق و محبت کے سلوک اور خاندانی تعلقات وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔

انگریزی زبان میں تہذیب کے لیے ’’کلچر‘‘ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ کلچر لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنیٰ ہیں، ’’زراعت، شہد کی مکھیوں، ریشم کے کیڑوں، سیپوں اور بیکٹریا کی پرورش یا افزائش کرنا۔ جسمانی یا ذہنی اصلاح و ترقی، کھیتی باڑی کرنا۔‘‘

اردو، فارسی اور عربی میں کلچر کے لئے تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کسی درخت یا پودے کو کاٹنا، چھانٹنا، تراشنا تاکہ اس میں نئی شاخیں نکلیں اور نئی کونپلیں پھوٹیں۔ فارسی میں تہذیب کے معنی ، ’’آراستن پیراستن، پاک و درست کردن و اصللاح نمودن‘‘ ہیں۔ اردو میں تہذیب کا لفظ عام طور پر شائستگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا مہذب یا تہذیب یافتہ ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ شخصِ مذکور کی بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کا انداز اور رہن سہن کا طریقہ ہمارے روایتی معیار کے مطابق ہے۔ وہ ہمارے آدابِ مجلس کو بڑی خوبی سے ادا کرتا ہے اور شعر و شاعری یا فنونِ لطیفہ کا ستھرا ذوق رکھتا ہے۔

تہذیب کا یہ مفہوم دراصل ایران اور ہندوستان کے امراء و عمائدین کے طرز زندگی کا پرتو ہے۔ یہ لوگ تہذیب کے تخلیقی عمل میں خود شریک نہیں ہوتے تھے اور نہ تخلیقی عمل اور تہذیب میں جو رشتہ ہے، اس کی اہمیت کو محسوس کرتے تھے۔ وہ تہذیب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا تو جانتے تھے، لیکن فقط تماشائی بن کر، ادا کار کی حیثیت سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب کا تخلیقی کردار ان کی نظروں سے اوجھل رہا اور وہ آدابِ مجلس کی پابندی ہی کو تہذیب سمجھنے لگے۔ وہ جب’’تہذیبِ نفس‘‘ یا ’’تہذیب اخلاق‘‘ کا ذکر کرتے تھے تو اس سے ان کی مراد نفس یا اخلاق کی طہارت یا اصلاح ہوتی تھی۔

تہذیب کی اصطلاح اردو تصنیفات میں ہمیں سب سے پہلے تذکرۂ گلشن ہند صفحہ 129 (1801ء) میں ملتی ہے۔ ’’جوان مؤدب و باشعور اور تہذیبِ اخلاق سے معمور ہیں۔‘‘ اسی زمانہ میں مولوی عنایت اللہ نے اخلاقِ جلالی کا ترجمہ جامعُ الاخلاق کے نام سے کیا۔ مولوی عنایت اللہ کتاب کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں کہ ’’اس نے اپنے خواصِ مخلوقات کو زیورِ تہذیبُ الاخلاق سے مہذب اور عوامِ موجودات کے تئیں ان کی بیعت سے ماَدب کیا۔‘‘ اسی نوع کی ایک اور تحریر کبیر الدین حیدر عرف محمد میر لکھنوی کی ہے۔ وہ ڈاکٹر جانسن کی کتاب تواریخِ راسلس کے ترجمہ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ’’زبانِ اردو میں ترجمہ کیا کہ صاحبانِ فہم و فراست کو تہذیبِ اخلاق بخوبی ہو۔‘‘ (1839ء)

ان مثالوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انیسوی صدی کے وسط تک ہمارے صاحبانِ علم و فراست کے ذہنوں میں تہذیب کا وہی پرانا تصور تھا جو فارسی زبان میں رائج تھا۔

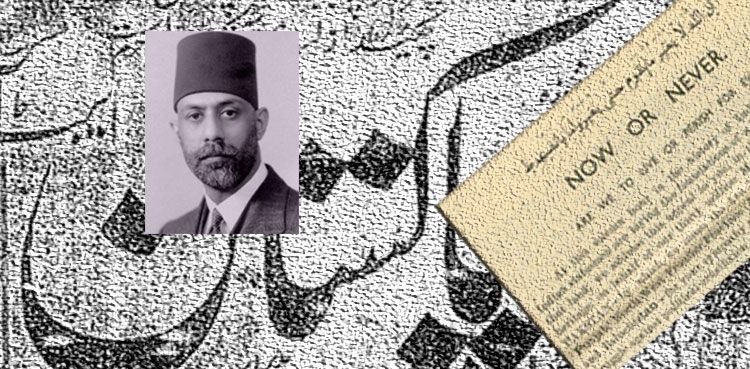

سر سید احمد خاں غالباً پہلے دانشور ہیں جنہوں نے تہذیب کا وہ مفہوم پیش کیا جو 19 ویں صدی میں مغرب میں رائج تھا۔ انہوں نے تہذیب کی جامع تعریف کی اور تہذیب کے عناصر و عوامل کا بھی جائزہ لیا۔ چنانچہ اپنے رسالے’’تہذیب الاخلاق‘‘ کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے سر سید پرچے کی پہلی اشاعت (1870ء) میں لکھتے ہیں کہ، ’’اس پرچے کے اجرا سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سویلائزیشن (Civilisation) یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جاوے تاکہ جس حقارت سے (سویلائزڈ) مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہووے اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قومیں کہلائیں۔

سویلائزیشن انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے مگر اس کے معنی نہایت وسیع ہیں۔ اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعالِ ارادی، اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور تمدن اور طریقۂ تمدن اور صرفِ اوقات اور علوم اور ہر قسم کے فنون و ہنر کو اعلیٰ درجے کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے برتنا جس سے اصل خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور تمکین و وقار اور قدر و منزلت حاصل کی جاتی ہے اور وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز نظر آتی ہے۔‘‘

(منقول از دبستانِ تاریخِ اردو مصنّفہ حامد حسن قادری 1966)

سرسید نے کلچر اور سویلائزیشن کو خلط ملط کردیا ہے لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے بلکہ خود بیشتر دانیانِ مغرب کے ذہنوں میں اس وقت تک کلچر اور سویلائزیشن کا تصور واضح نہیں ہوا تھا۔

سرسید کا یہ کارنامہ کیا کم ہے کہ انہوں نے ہمیں تہذیب کے جدید مفہوم سے آشنا کیا۔ تہذیب کی تشریح کرتے ہوئے سر سید لکھتے ہیں کہ ’’جب ایک گروہ انسانوں کا کسی جگہ اکھٹا ہو کر بستا ہے تو اکثر ان کی ضرورتیں اور ان کی حاجتیں، ان کی غذائیں اور ان کی پوشاکیں، ان کی معلومات اور ان کے خیالات، ان کی مسرت کی باتیں اور ان کی نفرت کی چیزیں سب یکساں ہوتی ہیں اور اسی لیے برائی اور اچھائی کے خیالات بھی یکساں ہوتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے تبدیل کرنے کی خواہش سب میں ایک سی ہوتی ہے اور یہی مجموعی خواہشِ تبادلہ یا مجموعی خواہش سے وہ تبادلہ اس قوم یا گروہ کی سویلائزیشن ہے۔‘‘ (مقالاتِ سر سیّد )

سرسید احمد خاں نے انسان اور انسانی تہذیب کے بارے میں اب سے سوسال پیشتر ایسی معقول باتیں کہی تھیں جو آج بھی سچی ہیں اور جن پر غور کرنے سے تہذیب کی اصل حقیقت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

تہذیب کی خصوصیات

تہذیب اور انسان لازم اور ملزوم حقیقتیں ہیں۔ یعنی انسان کے بغیر تہذیب کا وجود ممکن نہیں اور نہ تہذیب کے بغیر انسان، انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ تہذیب انسان کی نوعی انفرادیت ہے۔ یہی انفرادیت اس کو دوسرے جانوروں سے نوعی اعتبار سے ممتاز کرتی ہے۔ گویا ان میں بعض ایسی نوعی خصوصیتیں موجود ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہ ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں اور انہی خصوصیتوں کے باعث انسان تہذیبی تخلیق پر قادر ہوا ہے۔

مثلاً انسان ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے اپنے دونوں پیروں پر سیدھا کھڑا ہوسکتا ہے۔ اس کے ہاتھ بالکل آزاد رہتے ہیں۔ اس کے شانوں، کہنیوں اور کلائیوں کے جوڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ پورے ہاتھ کو جس طرح چاہے گھما پھرا سکتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھوں میں جو تین تین جوڑ ہیں ان کی وجہ سے انگلیاں بڑی آسانی سے مڑ جاتی ہیں اور انسان ان انگلیوں سے طرح طرح کے کام لے سکتا ہے مثلاً وزنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور نئی نئی چیزیں پیدا کرنا۔ ان فطری اوزار کی بدولت ہی انسان ہر قسم کے آلات و اوزار بنانے پر قادر ہوا ہے۔ دوسرے جانور اپنے آلات و اوزار، پنجے، دانت، چونچ، کانٹے وغیرہ کو اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی تمام تخلیقات کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا ہے۔ خواہ وہ جسمانی ہوں یا ذہنی۔ دوسری جسمانی خصوصیات جو انسان کو اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اس کی دو آنکھیں ہے جن کا فوکس ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو فاصلے کا تعین کرنے، آلات و اوزار بنانے، شکار کرنےاور چھلانگ لگانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

انسان واحد حیوان ہے جس میں گویائی کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی فطری یا خداداد صلاحیت نہیں ہے بلکہ انسان نے دماغ، زبان، دانت، تالو، حلق اور سانس کی مدد سے اور آوازوں کے آہنگ سے بامعنی الفاظ کا ایک وسیع نظام وضع کر لیا ہے۔

زبان انسان کی سب سے عظیم الشّان سماجی تخلیق ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے تجربات، خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور چیزوں کا رشتہ زمان و مکان سے جوڑتا ہے یعنی وہ دوسروں سے ماضی، حال، مستقبل اور دور و نزدیک کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ اور اس طرح آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب کا نہایت بیش بہا قیمت اثاثہ چھوڑ جاتا ہے۔

انسان کے علاوہ کوئی دوسرا جانور حقیقی معنی میں سماجی حیوان بھی نہیں ہے۔ بھیڑوں کے گلّے، ہرنوں کی ڈاریں اور مرغابیوں کے جھنڈ بظاہر سماجی وحدت نظر آتے ہیں لیکن دراصل ان میں کوئی سماجی رابطہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ الگ اکائیاں ہیں۔ وہ نہ مل کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور نہ ان کی زندگی کا مدار ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے پر ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کے طبعی اوصاف یہی ہیں۔

اسی طرح جانور کسی چیز یا واقعے کو کوئی مخصوص معنی نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ علامتوں کی تخلیق سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان اشیاء اور واقعات کو نئے نئے معنی دیتا رہتا ہے۔ مثلاً جانور کے نزدیک چشمے کے پانی اور چاہِ زم زم کے پانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ کروڑوں انسانوں کے نزدیک آبِ زَم زَم نہایت مقدس پانی ہے۔ یہی حال عید، بقرعید، شبِ برأت، محرّم اور دوسرے تاریخی دنوں کا ہے کہ انسان کے لیے ان کی ایک خاص اہمیت ہے جب کہ جانوروں کے لیے سب دن یکساں ہوتے ہیں۔ جانور آپس میں خاندانی رشتے بھی قائم نہیں کرسکتے۔ ان میں دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماموں، بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ والدین اور ا ولاد کا رشتہ بھی بچّوں کے بڑے ہوجانےکے بعد بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔

جانوروں کے جنسی تعلقات کی نوعیت بھی انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ جانور بھی جوڑا نبھاتے ہیں مگر ان میں جوڑا کھانے اور بچّے پیدا کرنے کا مخصوص موسم ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرح وہ ہر موسم میں جنسی تعلقات قائم کرنے یا نسلی تخلیق کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کا جنسی عمل کسی سماجی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا اور نہ اس عمل میں وقت اور جگہ کی تبدیلی سے کوئی فرق آتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کے جنسی ضابطے برابر بدلتے رہتے ہیں۔

انسان کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں دیوی، دیوتا، بھوت پریت، جن، شیطان، جنت، دوزخ، جھاڑ پھونک، گنڈا تعویذ کا بھی رواج نہیں ہے۔ اسی طرح جانور نہ تو خودکشی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں موت کا شعور ہوتا ہے۔

یہ انسان کی خالص نوعی خصوصیات ہیں جو دوسرے کسی جانور میں موجود نہیں ہیں اور نہ وہ تربیت سے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرتے ہیں۔

انسان کے نوعی اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے سر سیّد احمد خاں لکھتے ہیں کہ ’’انسان کے اعضا اور قویٰ بہ نسبت اور ذی روح مخلوقات کے افضل اور عمدہ ہیں۔ اس کو یہی فضیلت نہیں ہے بلکہ جو کام وہ اپنی عقل کی معاونت سے کرسکتا ہے اور اپنے ایسے ہاتھوں سے لے سکتا ہے جو اس کے بڑے مطیع کار پرداز ہیں ان کی وجہ سے اس کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے اور ان دونوں ذریعوں کی بدولت وہ اور مخلوقات میں سے اپنے آپ کو نہایت راحت و آرام کی زندگی میں رکھ سکتا ہے اور گویا اپنی ذات کو ایک مصنوعی وجود بنا سکتا ہے اور جو مرتبہ اس کی قدرتی حیات کا ہے اس کی نسبت وہ اس کو بہت زیادہ آسائش دے سکتا ہے۔‘‘ (مقالات سرسید، لاہور 1963ء)

تہذیب کے ابتدائی دور میں انسان کی زندگی کا ہر لمحہ طبعی ماحول کے تابع تھا۔ وہ نہ تو اس ماحول پر قابو پانے کی قوت رکھتا تھا اور نہ اس میں اپنے ماحول کو بدلنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تھی لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب انسان نے اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے مجبور ہو کر اپنے طبعی ماحول کو بدلنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ چنانچہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کی پوری تاریخ طبعی ماحول یا قدرت کی تسخیر کی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ چنانچہ ترقی یافتہ قوموں نے اپنے طبعی ماحول کو اب اتنا بدل دیا ہے کہ اگر دو ہزار سال پہلے کا کوئی باشندہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے تو وہ اپنی جائے پیدائش کو بھی پہچان نہیں سکے گا۔

پتھر کی تہذیب ہو، یا کانسی، لوہے کی، بہرحال انسانوں ہی کی جسمانی اور ذہنی محنتوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ انہی کے ذہنی اور جسمانی قویٰ کے حرکت میں آنے سے وجود میں آتی ہے، لہٰذا کسی تہذیب کے عروج و زوال کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے کہ تہذیب کو برتنے والوں نے اپنی جسمانی اور ذہنی توانائی سے کس حد تک کام لیا ہے۔

اگر کوئی معاشرہ روحِ عصر کی پکار نہیں سنتا بلکہ پرانی ڈگر پر چلتا رہتا ہے، اگر نئے تجربوں، تحقیق اور جستجو کی راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں تو تہذیب کا پودا بھی ٹھٹھر جاتا ہے۔ اس کی افزائش رک جاتی ہے اور پھر وہ سوکھ جاتا ہے۔ یونان اور روما، ایران اور عرب، ہندوستان اور چین کی قدیم تہذیبوں کے زوال کی تاریخ دراصل ان کے آلات و اوزار اور معاشرتی رشتوں کے جمود کی تاریخ ہے۔ یہ عظیم تہذیبیں معاشرے کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کا ساتھ نہ دے سکیں اور انجامِ کار فنا ہو گئیں۔

(نام وَر ترقی پسند دانش ور، ادیب اور صحافی سیّد سبط حسن کے فکری و علمی مضمون سے اقتباسات)