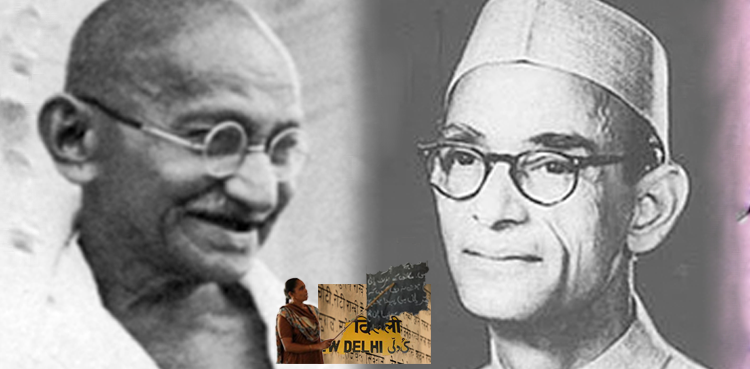

موہن داس کرمچند گاندھی ایک زیرک سیاست داں اور سماجی مصلح تھے جنھیں ‘مہاتما’ کہا جاتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں برطانوی تسلط سے آزادی کی جدوجہد اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے کوششوں کے علاوہ ان کا سادہ طرزِ زندگی اور خاص طور پر عدم تشدد کا فلسفہ دنیا اور بالخصوص ہندوستان میں ان کے احترام کی ایک وجہ ہے۔ ہندوؤں ہی میں نہیں بلکہ یہاں کے مسلمانوں اور دوسری مذہبی اور ثقافتی اقلیتیں بھی گاندھی جی کی تعلیمات سے متأثر رہی ہیں۔

سید عابد حسین کا تعلق بھارت سے تھا۔ وہ بیسویں صدی کے ادیب اور دانش ور تھے جن کی ایک تحریر سے یہ اقتباسات ہندوستانی مشاہیر کے افکار و ںظریات میں دل چسپی رکھنے والے قارئین کے لیے پیش ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

دراصل گاندھی جی کے فلسفے میں کوئی خیال نیا نہیں۔ یہ سب تصورات قدیم ہندی فلسفے میں پائے جاتے ہیں۔ نئی چیز وہ ربط ہے جو گاندھی جی نے ان میں پیدا کیا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انھوں نے اس سلسلے کی ایک ایک کڑی کو اپنی زندگی میں عمل اور تجربے کی کسوٹی پر کسنے کے بعد قابلِ قبول سمجھا۔

مشہور حکیموں میں گاندھی جی سے پہلے فلسفے کے اصول روزمرہ کی عملی زندگی سے اخذ کرنے کی خصوصیت سقراط میں پائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں اور بھی باتیں مشترک ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کے یہاں فلسفے کی بحثوں میں زندگی کی حرکت اور حرارت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حدود ادب سے مل جاتی ہیں۔

اگر ہم فلسفی اور ادیب کی منطقی تعریف کے جھگڑے میں نہ پڑیں اور سیدھے لفظوں میں ان دونوں اصطلاحوں کا مطلب سمجھانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں فلسفی وہ ہے جو دنیا اور انسانی زندگی کی حقیقت کو خواہشات اور جذبے سے الگ ہو کر مجرد تصورات کی مدد سے سمجھے اور سمجھائے، اور ادیب وہ ہے جو اس حقیقت کو فکر، احساس اور آرزو کی سموئی ہوئی نظر سے دیکھے اور دکھائے۔ جب تک انسانی ذہن میں تازگی، سادگی آواز، بے ساختہ پن موجود تھا فلسفی اور ادیب دونوں زندگی اور دنیا کا براہِ راست مشاہدہ کر کے اپنی ذاتی فکر کے نتیجوں کو فلسفے اور ادب کے نام سے پیش کرتے تھے، مگر جب یہ ذہن روایات کے بوجھ میں دب کر جولانی اور اپج سے محروم ہو گیا تو فلسفی اسے کہنے لگے جو روایتی فلسفے کے چشمے سے اور ادیب اسے جو روایتی ادب کی عینک سے حقیقت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے۔

جہاں تک گاندھی جی کے فلسفے کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس پر اس مختصر مضمون میں تفصیلی بحث تو ہو نہیں سکتی، ہم صرف ان کے حیات و کائنات کے بنیادی تصور پر ایک سرسری نظر ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی فلسفیانہ فکر کا موضوع اور مقصد کیا ہے۔ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں ’’وہ چیز جس کی مجھے تلاش ہے، جس کی آرزو اور سعی میں تیس سال سے بے چین ہوں۔ معرفتِ نفس، دیدارِ الٰہی، حصولِ موکش ہے۔ یہی تلاش، یہی کوشش میرا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی میری زندگی ہے۔ میری تحریر و تقریر کا میری سیاسی جد و جہد کا یہی مقصد ہے۔‘‘

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ عہدِ قدیم کے ہندی فلسفیوں کی طرح گاندھی جی کے یہاں بھی فلسفے اور مذہب کی حدود الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کے موضوع فکر میں مابعد الطبیعیات اور الٰہیات ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف نظری نہیں بلکہ عملی بھی ہے۔ عہد جدید کے فلسفی ان چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں۔ الٰہیات سے انھیں عام طور پر دلچسپی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو وہ صرف سرچشمۂ حقیقت کا پتہ چلانے تک محدود ہوتی ہے، مگر گاندھی جی اس کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا پتہ چلانے کے بعد روحِ انسانی کو وہاں تک پہنچانے اور سعادت ابدی کا وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، جسے مذہب کی اصطلاح میں نجات کہتے ہیں۔

لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ موضوع اور مقصد کے لحاظ سے تو گاندھی جی کی فکر عہد قدیم اور عہد وسطیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، لیکن سوچنے کا طریقہ انھوں نے ایسا اختیار کیا ہے جو عہد جدید کی علمی تحقیق کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ فلسفے کی تعریف میں عہد جدید کی یہ خصوصیت سمجھی جاتی ہے کہ بیکن سے لے کر کانٹ تک مفکروں کے ایک پورے سلسلے نے نظریۂ علم کے مسائل پر غور کر کے تجربے اور مشاہدے کے طریقۂ تحقیق کو نشو و نما دی۔ یوں تو یہ طریقہ یونانیوں کے یہاں موجود تھا اور عربوں نے اسے خاصی ترقی دی تھی، لیکن عہد وسطیٰ میں اسے ترک کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ بے سر و پا خیال آرائیوں میں پڑ گیا اور حقیقی علمی ترقی رک گئی۔ عہد جدید کے ہر ادیبوں نے اسے پھر سے زندہ کیا اور تکمیل کو پہنچایا اور اس کے فیض سے علومِ طبیعی نے جو سائنس کہلاتے ہیں حیرت انگیز ترقی کی، گاندھی جی نے جدید فلسفے یا سائنس کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی۔ لیکن جب وہ بیرسٹری کا ڈپلوما لینے کے لیے انگلستان گئے تو انھوں نے اصولِ قانون کا مطالعہ کیا اور اپنے خداداد ذوقِ صحیح کے بدولت علمی طریقِ فکر کو اپنا لیا۔ جتنی چیزیں علمی مشاہدے کے لیے ضروری ہیں….احساسِ ذمہ داری، ذہنی دیانت، صبر احتیاط، جذبات اور خواہشات سے الگ ہو کر ہر چیز کو معروضی نظر سے دیکھنا، اپنے مشاہدے کے نتائج کو بغیر کسی رنگ آمیزی کے اصلیت میں ڈوبی ہوئی سادگی کے ساتھ بیان کرنا، غرور اور ادعا کے بجائے عاجزی اور انکساری سے کام لینا….وہ سب گاندھی جی میں اسی حد تک موجود تھیں، جتنی آج کل بڑے سے بڑے فلسفی یا سائنس داں میں ہوتی ہیں۔ بلکہ ان کے مذہبی جذبے نے ان صفات میں اور زیادہ وسعت اور گہرائی پیدا کر دی تھی۔ وہ ان تجربوں کے متعلق جو تلاش حق میں فرماتے ہیں،

’’میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ یہ تجربے مکمل ہیں۔ میں انھیں اس سے زیادہ قابل وثوق نہیں سمجھتا جتنا ایک دیانت دار سائنس داں اپنے تجربوں کو سمجھتا ہے۔ وہ بہت صحت کے ساتھ خوب سمجھ بوجھ کر ذرا ذرا سی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے تجربے کرتا ہے، مگر پھر بھی اسے یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ نتیجے اسے حاصل ہوئے، وہ آخری اور قطعی ہیں بلکہ وہ ان میں ترمیم اور اصلاح کی گنجائش سمجھتا ہے۔ میں نے بہت گہرے مشاہدۂ باطن سے کام لیا ہے۔ اپنے نفس کو اچھی طرح ٹٹولا ہے اور ہر نتیجوں پر پہنچا ہوں، وہ آخری اور قطعی یا خطا سے بری ہیں۔ البتہ اتنا دعویٰ مجھے ضرور ہے کہ میری ذات کے لیے یہ نتیجے بظاہر بالکل صحیح اور فی الحال قطعی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ان پر اپنے عمل کی بنیاد نہ رکھتا۔ لیکن میں نے ہمیشہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور کر لیا ہے کہ کس نتیجے کو قبول کروں اور کسے رد کروں اور اس کے بعد جو رائے قائم ہوئی اس پر عمل کیا ہے۔‘‘