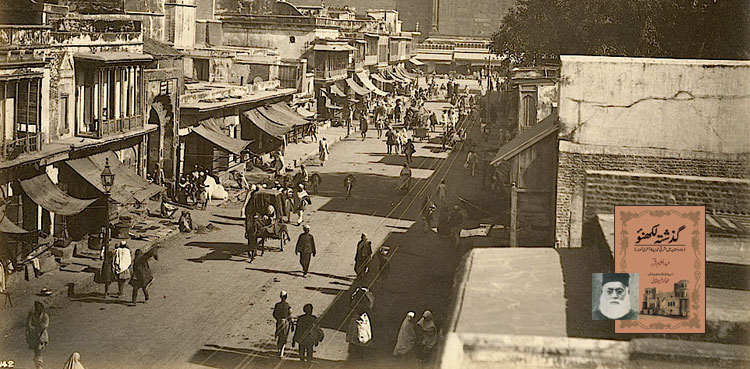

دریا کے دو کناروں پر بسے ہوئے لکھنؤ کو بارہا روندا گیا اور حملہ آور افواج آگے بڑھ گئیں۔ ہندوستان کا یہ مشہور شہر صدیوں تک اجڑتا اور اپنے دامن میں لوگوں بساتا رہا یہاں تک کہ لکھنؤ کو ایرانی نژاد نوابینِ اودھ نے تہذیب و ثقافت کا گڑھ اور علم و ادب کا گہوارا بنا دیا اور اہلِ لکھنؤ پر راج کیا۔

عبدالحلیم شررؔ بیسویں صدی کی علمی و ادبی شخصیت تھے جنھیں لکھنؤ کی سماجی و تہذیبی زندگی کا رمز شناس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب "مشرقی تمدن کا آخری نمونہ: گزشتہ لکھنؤ” ہمیں اُس لکھنؤ کی سیر کراتی ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے اور اس کتاب کے صفحات رفتگاں کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے ایک باب میں عبدالحلیم شررؔ نے لکھنؤ کے چند باکمال خوش نویسوں کا ذکر کیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔

"علوم ہی سے وابستہ کتابت اور تحریر کے فن ہیں۔ مسلمانوں کا پُرانا خط عربی تھا جس کو نسخ کہتے ہیں۔ خلافتِ بغداد کے ازمنۂ وسطی تک ساری دنیائے اسلام میں مشرق سے مغرب تک یہی خط تھا جو ارض حیرہ کے پرانے خط سے، خطِ کوفی اور خط کوفی سے خطِ نسخ بن گیا تھا۔ خاندانِ طاہریہ کے زمانے سے وہ تمام علم و فن جو بغداد میں عروج پا رہے تھے، ایران و خراسان کی طرف آنے لگے۔ اور دیلمیوں اور سلجوقیوں کے زمانے میں بغداد کے اکثر کمالات ایران میں بخوبی جمع ہو گئے۔ خصوصاً دیلمیوں کے علمی ذوق اور تفننِ طبع سے ایران کا مغربی صوبہ آذربائیجان جو قدرۃً عراق عجم و عراق عرب کے آغوش میں واقع تھا، ہر قسم کی خوبیوں اور ترقیوں کا گہوارہ قرار پا گیا۔”

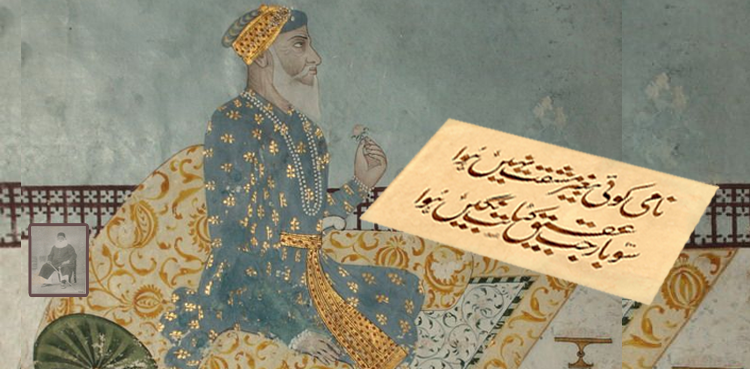

"اسی علاقے میں پہلے پہل خط نے بھی نئی وضع اختیار کرنا شروع کی۔ کتابت خطاطی کی حدوں سے نکل کے نقاشی کی قلمرو میں داخل ہو گئی اور اس میں مصورانہ نزاکتیں پیدا کی جانے لگیں۔ عجمی نزاکت پسندوں کو خطِ عرب کی پرانی سادگی میں بھدا پن نظر آیا اور پرانی شان اور وضع خود بخود چھوٹنے لگی۔ نسخ میں قلم ہر حرف اور لفظ میں اوّل سے آخر تک یکساں رہا کرتا تھا۔ حرفوں میں غیر موزوں خمی اور غیر متناسب ناہمواری ہوتی تھی۔ دائرے گول نہ تھے بلکہ نیچے اور چپٹے ہوتے اور ادھر اُدھر ان میں کونے پیدا ہو جاتے۔ اب نقاشی کی نزاکت کو خطاطی میں ملا کے تحریر میں نوک پلک پیدا کی جانے لگی۔ حرفوں کی نوکیں، گردنیں، اور دُمیں باریک بنائی جانے لگیں۔ دائرے خوبصورت اور گول لکھے جانے لگے۔ اس جدید مذاق کو پوری طرح پیش نظر رکھ کے سب سے پہلے میر علی تبریزی نے، جو خاص دیلم کا رہنے والا تھا، اس نئے خط کو بااصول و باقاعدہ بنا کے مشرقی بلاد میں رواج دیا اور اس کا نام نستعلیق قرار دیا۔ جو اصل میں نسخ تعلیق یعنی ضمیمۂ نسخ تھا۔”

"یہ نہیں معلوم کہ میر علی تبریزی کس زمانے میں تھے۔ منشی شمس الدین صاحب جو آج لکھنؤ کے مشہور و مستند خوش نویس ہیں، ان کا زمانہ تیمور سے پہلے بتاتے ہیں۔ لیکن نستعلیق کی کتابیں اتنی پُرانی ملتی ہیں کہ تیمور درکنار، ہم سمجھتے ہیں کہ اس خط کی ایجاد محمود غزنوی سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ محمود کے حملوں کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں فارسی خوش نویسوں کی بھی آمد شروع ہو گئی ہو گی۔ جس کے اثر سے یہاں اس خط کا رواج شروع ہوا۔ اور ہندوستان کے ہر صوبے اور ہر خطے میں نستعلیق کے خوش نویس کثرت سے پیدا ہو گئے۔ لہٰذا یا تو میر علی تبریزی کا زمانہ بہت قدیم ہے اور یا وہ اصلی موجدِ خط نہیں ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ دہلی و لکھنؤ بلکہ سارے ہندوستان کی موجودہ خوش نویسی اپنا استادِ اوّل میر علی تبریزی کو بتاتی ہے۔ ان کے ایک مدتِ دراز کے بعد ایران میں نستعلیق کی استادی میں میر عماد الحسنی کا نام مشہور ہوا، جو خوش نویسوں میں بڑے ممتاز و نامور کاتب اور استادُ الکُل مانے جاتے ہیں۔ ان کے بھانجے آغا عبد الرشید دیلمی، نادر شاہ کے حملوں کے زمانے میں واردِ ہند ہوئے اور لاہور میں آ کر ٹھہر گئے۔ لاہور میں ان کے صدہا شاگرد پیدا ہوئے جنہوں نے اقطاعِ ہند میں پھیل کے انہیں ہندوستان کی خوش نویسی کا آدم نہیں تو نوح ضرور ثابت کر دیا۔ انہی کے دو شاگرد جو ولایتی تھے، واردِ لکھنؤ ہوئے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک حافظ نور اللہ اور دوسرے قاضی نعمت اللہ تھے۔”

"کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بیگ نامی آغا عبد الرشید کے ایک تیسرے باکمال شاگرد بھی لکھنؤ میں آئے تھے۔ ان حضرت کے آنے کا زمانہ غالباً نواب آصف الدّولہ بہادر کا عہد تھا، جب یہاں کوئی باکمال آ کے واپس نہ جانے پاتا تھا۔ قاضی نعمت اللہ آتے ہی اس خدمت پر مامور ہو گئے کہ شاہ زادوں کو اصلاح دیا کریں اور حافظ نور اللہ کو بھی دربارِ اودھ سے تعلق ہو گیا اور ان دونوں نے یہاں ٹھہر کے لوگوں کو خوش نویسی کی تعلیم دینا شروع کی۔”

"ان بزرگوں کے علاوہ یہاں اور پرانے خوش نویس بھی تھے جن میں سے ایک نامور بزرگ منشی محمد علی بتائے جاتے ہیں۔ مگر آغا الرشید کے شاگردوں نے اپنا ایسا سکّہ جما لیا کہ خوش نویسی کے تمام شائق بلکہ سارا شہر ان کی طرف رجوع ہو گیا۔ جسے خطاطی کا شوق ہوا، انہی کا شاگرد ہو گیا۔ اور تمام خوش نویسانِ سلف کے نام مٹ کے گمنامی کے ناپیدا کنار سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ بزرگ اپنے کمال کے اعتبار سے اس کے مستحق بھی تھے۔”

"حافظ نور اللہ کی لکھنؤ میں جو قدر ہوئی اس کا اندازہ اسی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں سرکار میں ملازم ہو گئے تھے بلکہ لکھنؤ کی قدردانی کا صحیح اندازہ اس سے ہوت ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قطعوں کو موتیوں کے دام مول لیتے۔ یہاں تک کہ ان کی معمولی مشق بازار میں صرف ایک روپیہ حرف کے حساب سے ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی۔”

"ان دنوں اُمرا اور شوقین لوگ اپنے مکانوں کو بجائے تصویروں کے قطعات سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے علی العموم قطعوں کی بے انتہا مانگ تھی۔ اور جہاں کسی اچھے خوش نویس کے ہاتھ کا قطعہ مل جاتا، اس پر لوگ پروانوں کی طرح گرتے اور اسے آنکھوں سے لگاتے۔ اس سے سوسائٹی کو تو یہ فائدہ پہنچتا کہ اکثر اخلاقی اصول اور ناصحانہ فقرے یا اشعار ہمیشہ پیشِ نظر رہتے، اور ہر وقت گھر میں اخلاقی سبق ملتا رہتا اور خوش نویسی کو یہ فائدہ پہنچتا کہ خوش نویسوں اور صاحب کمال خطاطوں نے اپنے کمال کو قطعہ نویسی ہی تک محدود کر دیا تھا۔ جو آب دار اور عمدہ وصلیوں کو لکھ کے تیار کرتے اور اسی میں وہ گھر بیٹھے دولت مند ہو جاتے۔ مگر افسوس اب ہندوستان سے قطعات اور کتبوں کا رواج اُٹھتا جاتا ہے اور ان کی جگہ تصویروں نے لے لی ہے۔ جس کی وجہ سے اگلے نفیس و مہذب شرعی مذاقِ آرایش کے مٹ جانے کے ساتھ خوش نویسی بھی ہندوستان سے اٹھ گئی۔ اب کاتب ہیں، خوش نویس نہیں ہیں۔”

"اور جو دو ایک خطاط مشہور بھی ہیں، وہ مجبور ہیں کہ کاپی نویسی اور کتابت سے اپنا پیٹ پالیں جو چیز کہ اصل میں خوش نویسی کی دشمن ہے۔ بہ خلاف اس کے، ان دنوں ایک گروہ قائم ہو گیا تھا جس کا کام فقط یہ تھا کہ خوش نویسی کو اپنے اصول پر قائم رکھے اور اس کو وقتاً فوقتاً مناسب ترقیاں دیتا رہے۔ چنانچہ اگلے خوش نویس، کتابت کو اپنی شان سے ادنا سمجھتے تھے اور خیال کرتے کہ جو شخص پوری پوری کتابیں لکھے گا، وہ غیر ممکن ہے کہ اوّل سے آخر تک اصول و قواعدِ خوش نویسی کو پوری طرح نباہ سکے۔ اور سچ یہ ہے کہ جتنی محنت اور مشقت وہ لوگ ایک ایک وصلی کی درستی میں کرتے تھے، اس کی عشرِ عشیر محنت بھی کاتب کسی پوری کتاب کے لکھنے میں نہیں کر سکتے۔”

"ان کی محنت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حافظ نور اللہ سے ایک بار نواب سعادت علی خاں نے فرمایش کی کہ "مجھے گلستاں کا ایک نسخہ لکھ دیجیے” نواب سعادت علی خاں، گلستانِ سعدی کے بے حد شائق تھے اور کہتے ہیں کہ گلستاں ہر وقت ان کے سرہانے موجود رہا کرتی تھی۔ اور کوئی ایسی فرمایش کرتا تو حافظ نور اللہ اپنی توہین سمجھ کے اس کا منہ ہی نوچ لیتے مگر فرماں روائے وقت کا کہنا تھا، منظور کر لیا، اور عرض کیا، تو مجھے اسی گڈی کاغذ (ان دنوں رم کو گڈی کہتے تھے) ایک سو (100) قلم تراش چاقو اور خدا جانے کتنے ہزار قلموں کے نیزے منگوا دیجیے” سعادت علی خاں نے حیرت سے پوچھا: "فقط اکیلی ایک گلستان کے لیے اتنا سامان درکار ہو گا؟” کہا "جی ہاں، میں اتنا ہی سامان خرچ کیا کرتا ہوں۔” نواب کے لیے اس سامان کا فراہم کرنا کچھ دشوار تو تھا نہیں، منگوا دیا۔ اب حافظ صاحب نے گلستاں لکھنا شروع کی مگر پوری نہیں ہونے پائی تھی، سات ہی باب لکھنے پائے تھے اور آٹھواں باب باقی تھا کہ انتقال ہو گیا۔”

"ان کے بعد جب ان کے بیٹے حافظ ابراہیم دربار میں پیش ہوئے اور انہیں سیاہ خلعتِ تعزیت عطا ہوا تو سعادت علی خاں نے کہا: "بھئی، میں نے حافظ صاحب سے گلستاں لکھوائی تھی، خدا جانے اس کا کیا حال ہوا؟” حافظ ابراہیم نے عرض کیا: "ان کے لکھے ہوئے سات باب تیار ہیں، آٹھواں باب باقی ہے، اسے یہ حقیر لکھ دے گا۔ اور اس قدر ان کی شان سے ملا دے گا کہ حضور امتیاز نہ کر سکیں گے۔ لیکن ہاں اگر کسی مُبصر خوش نویس نے دیکھا تو وہ بے شک پہچان لے گا۔” نواب نے اجازت دی اور اس گلستاں کو حافظ ابراہیم نے پورا کیا۔”

"ان بزرگوں کے تذکرے سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ خوش نویسی میں لکھنؤ کو کوئی ایسا امتیاز حاصل ہو گیا تھا جو ہندوستان میں عدیم النظیر ہو، بہ خلاف اس کے میرا خیال ہے کہ نسخ کے جیسے جیسے باکمال دولتِ مغلیہ سے پہلے ہندوستان میں گزر چکے ہیں، ان کے عشرِ عشیر درجے کو بھی یہ لوگ نہیں پا سکتے بلکہ نسخ کا کمال ان دنوں مٹ چکا تھا۔ نستعلیق کے متعلق اس قدر البتہ کہا جا سکتا ہے کہ حافظ نور اللہ اور حافظ ابراہیم کے ہاتھ کے قطعات جس ذوق و شوق سے سارے ہندوستان میں مقبول ہوئے اور کسی خوش نویس کے شاید نہ ہو سکے ہوں گے۔ لیکن اس پر بھی خطاطی کے فن میں لکھنؤ کا درجہ قریب قریب وہی تھا جو دیگر متمدن شہروں کا ہو سکتا ہے۔”