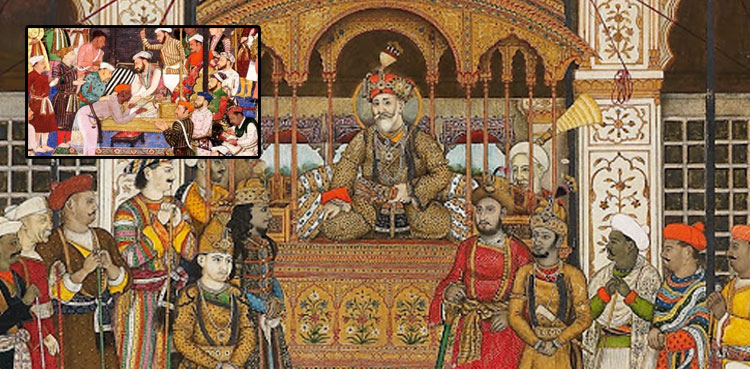

مسلمانوں کے ساتھ ساتھ صدیوں تک ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے اسلامی احکامات، علما اور بزرگانِ دین کی تعلیمات اور صوفیائے کرام کے پیار و محبّت کے درس کی بدولت امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد جب اس اتحاد و اتفاق اور یگانگت نے دم توڑا تو ہندوستان بھی تقسیم ہوگیا۔

برصغیر اور مسلم ہند کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے نمایاں اور اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہاں مسلم قومیت کا تصوّر پہلے سے موجود تھا۔ جب ہندوؤں نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کرکے مسلمانوں کو سیاست و سماج، تعلیم و معیشت غرض ہر شعبے میں پیچھے رکھنے کی کوششیں شروع کیں اور مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا کرنے کے ساتھ مذہبی تفریق اور نفرت پھیلا کر ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے جس نے جداگانہ تشخّص کو برقرار رکھنے کے تصّور کو تقویت دی اور تحریکِ پاکستان کا سفر شروع ہوا۔

تحریکِ پاکستان کے یوں کئی عوامل ہیں، لیکن یہاں ہم اس حوالے سے چند بنیادی اور نمایاں پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔

جداگانہ تشخص اور تحریکِ پاکستان

تحریکِ پاکستان کا ایک وسیع پس منظر ہے جسے جاننے کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں کہ مسلمانوں میں جداگانہ تشخص اور علیحدہ وطن کی خواہش نے متعصب اور انتہا پسند ہندوؤں کی وجہ سے جنم لیا اور حالات کو بگاڑتے ہوئے مسلمان قیادت کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں انھوں نے اسلامیانِ ہند کے لیے الگ ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے ہر محاذ پر انگریزوں اور متعصب ہندوؤں کا مقابلہ کیا۔ 1920ء کے بعد جو حالات پیدا کردیے گئے تھے، ان کا بغور جائزہ لیا جائے تو عیاں ہوتا ہے کہ مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کی سازشوں کے سبب اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔

حالات میں بگاڑ اور ہندوؤں کا انگریزوں سے گٹھ جوڑ

جنگِ بلقان کے دوران 1913ء میں کانپور میں مچھلی بازار کی مسجد کا بیرونی حصہ شہید کر دیا گیا جس سے مذہبی جذبات بُری طرح مجروح ہوئے ، اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوگیا کہ برطانوی حکومت نے مسلمانوں کو مذہبی اور سماجی اعتبار سے پامال کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، چناں چہ سانحہ کانپور سے اسلامیانِ ہند کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔

اس واقعے سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف

غم و غصہ پیدا ہوا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے راہ نماؤں اور اکابرین نے بالترتیب لاہور سے ’’زمیندار‘‘، دہلی سے ’’کامریڈ‘‘ اور کلکتہ سے ’’الہلا ل‘‘ نامی اخبارات جاری اور مسلمانوں کا مؤقف سامنے رکھتے ہوئے انگریز سرکار کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ دیگر مسلم زعماء مثلا ًمولانا عبدالباری فرنگی ، محلی، مولانا آزاد سبحانی ، مولانا شوکت علی وغیرہ نے ایسے واقعات کو انگریزوں کی مسلم دشمن پالیسی قرار دے کر کڑی نکتہ چینی کی۔

اسی واقعے کے بعد جب مسلمانوں پر فائرنگ اور مسلم راہ نماؤں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں تو ان راہ نماؤں نے شدید احتجاج کیا جس سے مسلمانوں میں ملّی بیداری اور عملی سیاست میں حصّہ لینے کی سوچ کو تقویت پہنچی۔

ہندو مسلم فسادات

1920ء کے بعد ہندوستان میں انگریز سرکار کی مسلم دشمن پالیسیوں اور ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر کے نقصان پہنچانے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ نہ صرف برطانوی دور کی بدترین یاد ہے بلکہ مسلسل فسادات نے ایک خونیں تاریخ رقم کی۔ اس عشرے میں ہندو مسلم فسادات کی تاریخ میں ایک نئے اور سنگین باب کا اضافہ ہوا اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ماضی میں کی جانے والی تمام کوششیں برباد ہوگئیں۔ مسلمانوں پر عیاں ہوگیا کہ انگریز اور ہندو ان کے بدترین دشمن ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہوگئی جسے پاٹنا ممکن نہ تھا۔

محمد علی جناح اور ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں

محمد علی جناح جو اس وقت ہندو مسلم اتحاد کے ایک سفیر اور اہم راہ نما تھے، وہ بھی حالات سے دل گرفتہ نظر آئے۔ اسی عشرہ میں اتحاد و اتفاق بڑھانے اور انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے حوالے سے کانفرنسیں بھی ہوئیں اور ہندو مسلم مفاہمت کے لیے کئی تجاویز سامنے آئیں جن میں قائد اعظم کے ایما پر دہلی تجاویز اہم ترین تھیں۔ یہ تجاویز 1937 میں مسلم زعما کے ایک اجلاس میں مرتب کی گئی تھیں، مگر آل انڈیا نیشنل کانگریس نے گاندھی اور نہرو کی سرکردگی میں ان مطالبات پر غور کیا اور اپنے ابتدائی اجلاس میں تسلیم بھی کرلیا لیکن بعد میں چند متعصب ہندوؤں کے زیرِ اثر ان میں سے چند مطالبات کو رد کر دیا گیا۔

کانگریس کی چالیں اور مسلمانوں کو کم زور کرنے کی سازشیں

اس کے بعد جب نہرو رپورٹ سامنے آئی جو کانگریس نے ہندوستان کے آئین کی حیثیت سے تیار کی تھی، ان میں بھی مسلم حقوق کو پامال کیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دسمبر 1928ء اور جنوری 1929ء میں جب نہرو رپورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے کلکتہ میں نیشنل کنونشن منعقد ہوا تواس میں بھی محمد علی جناح کے تین بنیادی مطالبات کو مسترد کر دیا گیا۔

ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا

محمد علی جناح اور ان ساتھیوں کے لیے یہ ایک انتہائی مایوس کن اور چونکا دینے والی صورت حال تھی۔ محمد علی جناح نے اپنے پارسی دوست جمشید نسروانجی سے کہا کہ’’آج ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا اس طرح جدا ہو گئے ہیں کہ اب کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے۔‘‘

اس رپورٹ کے بعد اس وقت مختلف معاملات پر گروہ بندی اور اختلافات کی وجہ سے دور ہو جانے والے مسلمان راہ نماؤں کو بھی جب کانگریس کی مسلم دشمنی کا یقین ہوگیا تو وہ سب متحد ہوگئے۔

مسلمان قیادت کا اتحاد اور آل پارٹیز مسلم کانفرنس

جنوری 1929ء میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس اسی اتحاد کا مظہر ہے۔ اس کانفرنس کا اجلاس دہلی میں ہوا جس کی صدارت سر سلطان محمد آغا خان نے کی۔ اس کانفرنس میں نہ صرف میاں محمد شفیع اور سر شفاعت احمد خان پیش پیش تھے بلکہ ترک موالات اور تحریک خلافت کے راہ نما مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور حسرت موہانی جیسے جید علما اور سیاست دانوں نے بھی اس میں اہم کردار اداکیا۔

قائدِ اعظم کے 14 نکات

ان واقعات کی روشنی میں محمد علی جناح نے 1929ء میں اپنے مشہور چودہ نکات پیش کیے اور اسے برصغیر کی تاریخ میں اسلامیانِ ہند کے منشور کی حیثیت حاصل ہوئی۔ بعد کے برسوں میں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کی قیادت میں مختلف مسلم جماعتوں کے اتحاد کی کوششیں جاری رہیں اور لندن میں تین گول میز کانفرنسیں منعقد ہوئیں جس کے بعد ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935ء مرتب کیا گیا۔

انتخابات اور کانگریس کی غیر متوقع کام یابی

1906ء سے 1938ء تک ہندو مسلم مفاہمت کی کوششیں اور اس ضمن میں تجاویز مسلمانوں کی ہی جانب سے پیش کی جاتی رہی تھیں لیکن کانگریس اور ہندوؤں کی جانب سے منفی رویہ اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھا گیا جس نے 1937ء کے انتخابات کے بعد شدت اختیار کرلی۔ انتخابات سے قبل قوی امید تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت ہو جائے گی اور دونوں جماعتیں مل کر مخلوط وزارتیں قائم کریں گی، لیکن انتخابات میں کانگریس کی غیر متوقع کام یابی کے بعد طاقت کے نشے میں بدمست کانگریس نے کچھ اور ہی منصوبہ بنا لیا۔

کانگریس کے متعصب اور مفاد پرست ہندو راہ نماؤں نے دوسری تمام پارٹیوں کو اپنے اندر ضم کرکے ہندوستان کی واحد سیاسی جماعت بن جانے کا سوچا اور مخلوط وزارتوں کے بارے میں مسلم لیگ کی پیش کش کو ٹھکرا دیا، یہی نہیں جن ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں وہاں مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کردیا۔

کانگریس کی پالیسیاں اور مسلم کش اقدامات

سیاسی طاقت کے حصول کے بعد کانگریس کی جانب سے ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یکے بعد دیگرے مسلم کش اقدامات کیے جن میں بندے ماترم کو قومی ترانہ کی حیثیت دینا، تمام سرکاری عمارتوں پر کانگریس کے پرچم کو قومی پرچم کی حیثیت سے لہرانا، اردو کی جگہ ہندی زبان، گائے کو ذبح کرنے پر پابندی، ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کے مخصوص اور مقررہ حقوق سے محروم کرنا۔

آل انڈیا مسلم لیگ کی مقبولیت

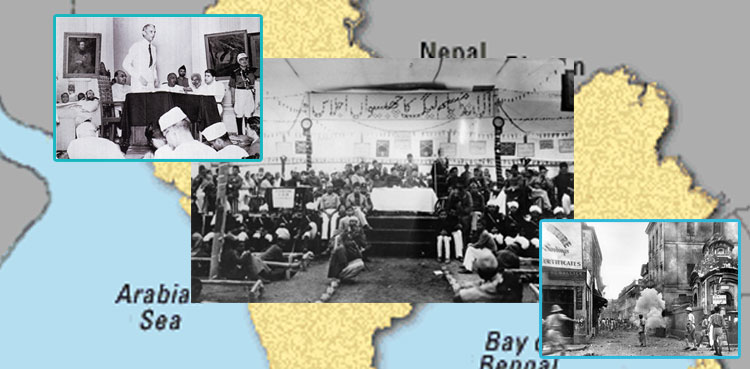

مسلم قیادت اور اکابرین نے یہ سب دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی غرض سے قائدِ اعظم کے ساتھ 1934ء میں کوششوں کا آغاز کیا اور جب مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں 1937ء میں ہوا تو اس نے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو ایک ایسے جوش وجذبہ سے سرشارکردیا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس اجلاس کے صرف تین ماہ بعد ہی مسلم لیگ کی نئی شاخیں قائم ہونے لگیں اور رکنیت سازی زوروں پر تھی۔

محمد علی جناح کی حکمت عملی، صبر و تحمل اور سیاسی بصیرت کے باوصف تحریک کام یاب ہوتی چلی گئی اور ہندوستان بھر میں ترقی کی اور بڑے صوبوں میں اسلامیانِ ہند کے کام یاب ترین اجلاس منعقد ہوئے۔ مسلم لیگ کی روز افزوں قوّت اور مقبولیت بڑھنے کا اندازہ ضمنی انتخابات کے نتائج سے بھی ہوتا ہے جس نے سیاسی طور پر مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ مسلم لیگ کی مقبولیت کا ایک ثبوت 1939ء میں یومَِ نجات منانے کی جناح صاحب کی اپیل تھی جس پر برصغیر کے مسلمانوں نے والہانہ انداز اور جوش و جذبے سے لبیک کہا۔

مسلم قومیت کا فروغ اور علیحدہ ریاست کا قیام

وہ وقت بھی آیا جب قائداعظم نے الگ مسلم قومی تشخص کی اس طرح توضیح اور تشریح کی کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں ایک علیحدہ مملکت کے قیام پر سب رضامند ہوگئے۔ چنانچہ قائداعظم کی زیرِ قیادت مسلم لیگ نے لاہور میں 1940ء میں منعقدہ اجلاس میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کو اپنا نصب العین قرار دے دیا جو بعد میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوا۔

یہ پہلا موقع تھا جب اسلامیانِ ہند نے اتنے واضح اور مدلل انداز میں اپنی منفرد اور علیحدہ قومیت کا نہ صرف اعلان اور دعویٰ کیا بلکہ برصغیر میں ایک علیحدہ وطن کی تشکیل پر بھی زور دیا اور 14 اگست 1947ء میں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا۔