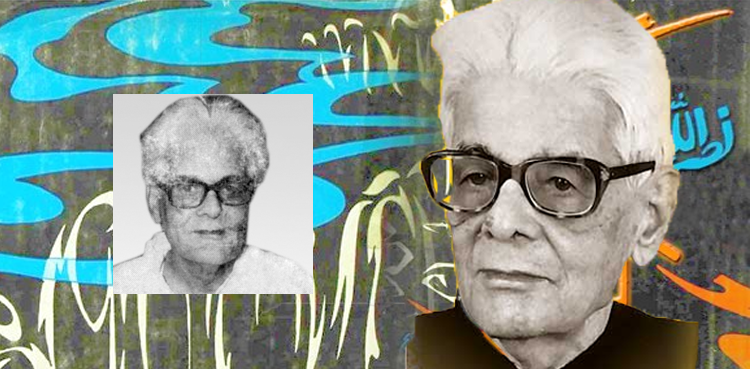

لطف اللہ خان پاکستان کے مشہور کلکٹر اور آرکائیوسٹ تھے۔ انھوں نے پاکستان اور جنوبی ایشیاء کے نام ور فن کاروں کی پرفارمنس کو ریکارڈ کیا، شاعروں، مصنفین اور دیگر شخصیات کی تخلیقات کو ان کی آواز میں محفوظ کر کے اپنی لائبریری کی زینت بنایا جس میں قدم رکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔

وہ ایسے خزانے کے مالک تھے جس کا تعلق فن و تہذیب سے تھا۔ لطف اللہ خان نے اہلِ علم و فن کی آواز کو ریکارڈ کر کے ایک بڑا کام کیا جس کی مثال شاذ ہی ملے گی۔ وہ اپنی نوعیت کی ایک عدیم النظیر ‘آواز لائبریری’ کے منتظم اور بطور مصنّف بھی مشہور تھے۔ لطف اللہ خان 2012ء میں آج ہی کے روز وفات پاگئے تھے۔

25 نومبر 1916ء کو لطف اللہ خان مدراس میں پیدا ہوئے جسے اب چنئی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد ساؤتھ انڈین ریلوے کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ لطف اللہ نے تعلیم مدراس میں حاصل کی۔ وہ تقسیم ہند کے بعد 1947ء میں پاکستان ہجرت کرکے کراچی میں مقیم ہوئے۔ یہاں وہ ایک تشہیری ادارے سے منسلک رہے۔

لطف اللہ خان کے پاس ہر بڑے فن کار کی آواز کا ریکارڈ موجود تھا۔ اس کے لیے انھوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور ایسے تمام ریکارڈ کو مختلف جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز کی مدد سے محفوظ کرتے رہے۔ فیض احمد فیض کی آواز ہو یا مولانا احتشام الحق تھانوی کا درس اور وعظ، ہندوستان کے بڑے بڑے گلوکاروں کی پرفارمنس ہو یا نام ور دانش ور اور اہلِ علم کے لیکچرز… یہ سب ان کی لائبریری میں مل جاتا ہے۔ لطف اللہ خان نے مذہب، سیاست، فن و ثقافت، ادب اور علم کی دنیا کے ہر بڑے نام کی آواز کو گویا ایک خزانہ اور موتی سمجھ کر اپنے دامن میں بھر لیا جس سے آج ہم بھی استفادہ کر رہے ہیں۔

ان کا گھر ایک بڑی عظیم لائبریری ہے جس میں بالخصوص پاک و ہند سے شاعری، افسانہ، موسیقی اور سیاست سمیت کئی شعبۂ حیات کی نام ور اور قابلِ ذکر شخصیات کی آوازیں ایک ریکارڈ روم میں مل جاتی ہیں۔ ان میں گاندھی، نہرو اور قائداعظم کی تقریریں، لیاقت علی خان اور بھٹو کی آواز میں تقریر کے علاوہ مولانا مودودی کی آواز بھی شامل ہے۔ گلوکارہ ثریا کی آواز میں خواجہ فرید کی کافیاں، جوش ملیح آبادی کا زبان و بیان پر لیکچر، شوکت صدیقی آواز میں افسانہ اور بیگم شائستہ اکرام اللہ، قدرت اللہ شہاب، غلام عباس کی آواز اور بہت سے نام ہیں جن کو ہم فراموش بھی کرچکے ہیں مگر لطف اللہ خان کی لائبریری میں وہ بولتے ہوئے مل جائیں گے۔ لطف اللہ خان نے اس خزانے کو جمع کرنے پر زندگی کے کئی سال لگائے اور ہر ممکن حد تک اسے موسم اور استعمال کے دوران خراب ہونے سے محفوظ بنانے کے لیے رقم اپنی جیب سے خرچ کی۔

لطف اللہ خان کی برسی پر ہم اردو کے نام ور شاعر اور استاد پروفیسر سحر انصاری کے ایک مضمون سے چند پارے نقل کررہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔

"شیخ سعدیؒ کے ایک مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے ہر کسی کو کسی خاص کام کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ایک ایسی ہی مخصوص، مختلف اور منفرد شخصیت لطف اللہ خان صاحب کی تھی۔ وہ ایک اشتہار ساز ادارے کے بانی و سربراہ تھے۔ مدراس جس کا نام اب چنئی ہے، ان کی جائے پیدائش تھی۔ لطف اللہ خان صاحب کو ادب، فنون لطیفہ، موسیقی، شاعری اور شخصیات کے مطالعے کا گہرا شغف تھا۔ وہ اشتہار سازی کے سلسلے میں جب ٹیپ ریکارڈر سے پہلی بار متعارف ہوئے تو انھیں اپنی والدہ محترمہ کی گفتگو کو محفوظ کرنے کا خیال ہوا۔ اس کے بعد وہ کلاسیکی موسیقی مشاعرے، تقاریر، شخصیات کے انٹرویو وغیرہ کی ریکارڈنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ ایک ایسا بے مثال خزانہ فراہم ہو گیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ خدا نے انھیں ایک طویل عمر دی اور وہ ساری زندگی نہایت مستقل مزاجی سے کسی صلے کی پروا کیے بغیر آنے والی نسلوں کے لیے یہ بے مثل آواز خزانہ جمع کرتے رہے۔ وہ اس فن میں ذاتی محنت، جاں کاہی اور تکمیلیت کا اعلیٰ معیار قائم رکھتے تھے۔ لطف اللہ خان صاحب نے کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جن میں موسیقی، یادداشتیں، سفرنامے اور بعض اہم شخصیات کے خاکے شامل ہیں۔”