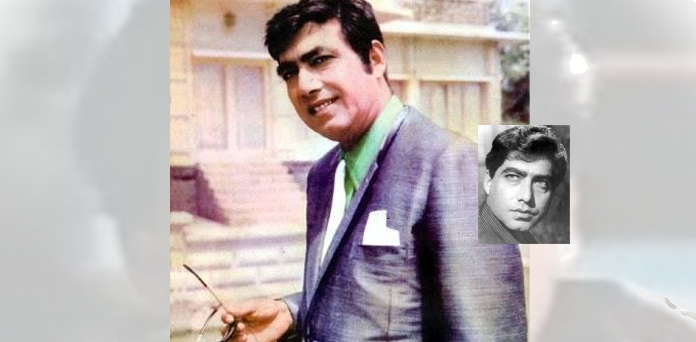

سید شوکت حسین رضوی تقسیمِ ہند سے قبل ہی ایک کام یاب فلم ساز اور ہدایت کار کے طور پر پہچان بنا چکے تھے۔ ’’زینت‘‘ ان کی وہ فلم تھی جسے ہندوستان بھر میں کام یابی ملی۔ 1945ء میں جب سید شوکت حسین رضوی اپنی اس فلم کے لیے قوّالی پیش کرنے کا ایک منظر عکس بند کروا رہے تھے تو حاضرین میں اسکول کی چند طالبات میں خورشید اختر نام کی ایک لڑکی بھی شامل تھی۔ شوکت حسین رضوی کی نظر اس پر پڑی تو انھوں نے اسے بھی قوالی کے اسٹیج پر بٹھا دیا۔ وہ قوّالی بہت مقبول ہوئی اور خورشید اختر نے مستقبل میں شیاما کے نام سے بطور اداکارہ سفر شروع کیا اور خوب شہرت حاصل کی۔

اس قوالی کے بول تھے، ’’آہیں نہ بھریں، شکوہ نہ کیا۔‘‘ اتفاقاً فلم کے ایک منظر کا حصہ بننے والی خورشید اختر کا لاہور شہر کے علاقہ باغبان پورہ سے تھا۔ شیاما کے فلمی نام سے اداکارہ نے 1950ء اور 1960ء کی دہائی میں متعدد فلمیں کیں اور خوب شہرت پائی۔ وہ ایک متموّل آرائیں خاندان کی فرد تھیں۔ 1935ء میں آنکھ کھولنے والی شیاما کا خاندان 1945ء میں ممبئی منتقل ہوگیا تھا اور وہیں انھیں فلمی دنیا سے وابستہ ہونے کا موقع ملا۔

فلم ‘پتنگا’ 1949ء میں ریلیز ہوئی تھی جس میں شیاما نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ یہ اپنے دور کی چند کام یاب اور مشہور فلموں میں سے ایک تھی۔ شیاما نے نگار سلطانہ، یعقوب اور گوپ جیسے منجھے ہوئے فن کاروں کے درمیان بڑے اعتماد سے اپنا کردار نبھا کر فلم سازوں کو متاثر کیا تھا۔ خورشید اختر کو شیاما کا نام معروف ہدایت کار وجے بھٹ نے 1953ء میں دیا۔ بعد میں وہ اسی نام سے پہچانی گئیں۔ اداکارہ شیاما پُرکشش، اور خوب صورت نین نقش کی حامل ہی نہیں ذہین اور پُراعتماد بھی تھیں۔ فلم بینوں کے دل جیتنے والی شیاما نے اپنے دور کے کام یاب فلم سازوں کو بھی متاثر کیا اور یہی وجہ تھی کہ انھیں بمبئی میں مسلسل کام ملتا رہا۔ نام وَر ہدایت کار اے آر کاردار اور گرو دَت بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو شیاما کی صلاحیتوں کے معترف رہے۔ گرو دَت نے شیاما کو اپنی فلم ‘آر پار’ میں کاسٹ کیا اور اس فلم نے شیاما کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1954ء میں ریلیز ہونے والی یہ فلم اپنے نغمات کی وجہ سے بھی کام یاب ثابت ہوئی اور شیاما کی اداکاری کو بھی شائقین نے بے حد سراہا۔

فلمی دنیا کی ایک معروف اور قابل شخصیت ضیا سرحدی نے فلم ‘ہم لوگ’ بنائی تھی جو 1951ء میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں اداکارہ شیاما نے کام کیا تھا۔ اس اداکارہ پر فلمائے گئے گیت ‘چھن چھن چھن باجے پائل موری’ کو بہت پسند کیا گیا۔ شیاما کی فلموں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ ان کی مشہور فلموں میں برسات کی رات، ترانہ، ساون بھادوں، پائل کی جھنکار، اجنبی، نیا دن نئی رات، تقدیر، بھابی و دیگر شامل ہیں۔ 1957ء کی فلم ‘شاردا’ کے لیے شیاما کو بہترین معاون اداکارہ کا فلم فیئر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔

اداکارہ شیاما 1953ء میں ایک سنیماٹو گرافر سے رشتۂ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ اداکارہ آخری مرتبہ فلم ‘ہتھیار’ میں نظر آئی تھیں۔ 82 سال کی عمر میں انتقال کرنے والی شیاما ممبئی کے ایک قبرستان میں ابدی نیند سورہی ہیں۔ وہ 14 نومبر 2017ء کو انتقال کرگئی تھیں۔