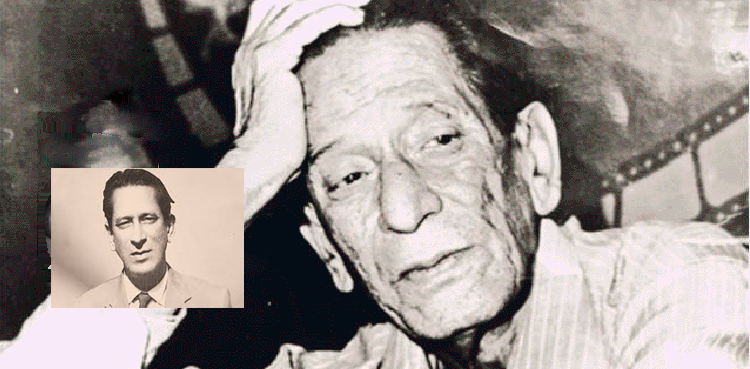

یہ تذکرہ اُس شخصیت کا ہے جس کی وجہِ شہرت تو ادب ہے، لیکن اس کی ادب سے وابستگی اور فن و تخلیق کا محرک ایک عجیب اور دل چسپ واقعہ ہے۔ یہ 1934ء کی بات ہے جب داغستان کے ایک گاؤں کے قریب ہوائی جہاز کی ہنگامی لینڈنگ کے بعد گاؤں کا ہر بچّہ، بڑا بوڑھا حیران پریشان تھا۔ انھوں نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا یا اس کے بارے میں سنا تھا۔ ان میں رسول حمزہ توف بھی شامل تھے۔ اس وقت وہ گیارہ سال کے تھے۔ چند روز بعد حمزہ توف نے اس سنسنی خیز واقعے پر ایک نظم لکھ دی اور یہیں سے ان کی شاعری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ داغستان کے عوامی شاعر مشہور ہوئے۔

گاؤں میں ہوائی جہاز کا یوں اترنا وہاں کے ہر بچّے کی زندگی کا نہایت سنسنی خیز، پُراسرار اور یادگار واقعہ تھا، لیکن رسول حمزہ توف اس گاؤں کے واحد باسی تھے جس نے اس واقعے کے بعد اپنے تخیّل کی اڑان بھر کر روسی اور مقامی ادب میں نام و مقام بنایا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں روس کے زیرِ اثر تھا۔ رسول حمزہ توف ایک عوامی شاعر ہی نہیں خوب صورت نثر نگار اور بہترین مترجم کی حیثیت سے بھی علمی و ادبی حلقوں میں مشہور ہوئے۔ انھوں نے ریڈیو اور تھیٹر کے لیے لکھا اور اس میدان میں بھی خود کو منوایا، مگر عوام میں ان کی وجہِ مقبولیت ان کی شاعری ہے۔ رسول حمزہ توف 2003ء میں وفات پاگئے تھے۔ آج ان کی برسی ہے۔

رسول حمزہ توف نے 8 ستمبر 1923ء کو اس وقت کے روسی جمہوریہ داغستان میں ”قفقازی آوار“ کے ”سدا“ نامی پہاڑی گاؤں میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد چرواہے تھے۔ وہ اکثر جانور چراتے ہوئے کوئی گیت گاتے جاتے اور کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے۔ رسول حمزہ توف کبھی ان کے ساتھ جاتے تو گیت سنتے رہتے۔ یہیں سے ان میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ بعد میں وہ واقعہ پیش آیا جو رسول حمزہ توف کے لیے شعر گوئی کا محرّک بنا۔

داغستان کی سرحد پر جنگ کی وجہ سے رسول حمزہ توف کا تعلیمی سلسلہ کچھ عرصہ منقطع رہنے کے بعد 1945ء میں دوبارہ جڑ گیا اور اب وہ ماسکو میں داخلہ لے چکے تھے۔ 1950ء میں فارغ التحصیل ہوئے اور بعد میں انھیں کئی نام ور ادیبوں اور قلم کاروں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ ان کے درمیان حمزہ توف کی فکر اور فن پر نکھار آیا۔ رسول حمزہ توف نے تخلیقی سفر جاری رکھا اور اس عرصے میں ان کے چند شعری مجموعے شایع ہوئے، اور ان کا نام نہ صرف سوویت یونین کی مختلف ریاستوں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پہنچا۔ اس کی وجہ رسول حمزہ توف کے رزمیہ اور قومی گیت تھے، جن میں وہ اپنے وطن داغستان سے والہانہ محبّت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محافظوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا روسی زبان کا ایک گیت ”زہوراولی“ مشہورِ زمانہ ثابت ہوا۔ رسول حمزہ توف کی شاعری میں حب الوطنی کا بیان ایسا جادوئی تھا کہ وہ عوامی سطح پر بہت مقبول ہوگئے۔

رسول حمزہ توف کی شاعری صدیوں کی روایات اور لوک داستانوں کا تسلسل اور جدّت کا اظہار ہے جب کہ حب الوطنی ان کے اشعار کا مستقل رنگ ہے۔ داغستان، اپنے آبائی علاقے، اپنی زبان سے بے پناہ عقیدت اور محبّت کا اظہار ان کی شاعری میں کچھ اس وارفتگی اور والہانہ پن سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر داغستان کی پہچان بن گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول حمزہ توف ہی تھے جن کی وجہ سے اس ملک کو دنیا نے جاننا شروع کیا۔ روسی حکومت نے اس شاعر اور ادیب کو 1952ء میں ”اسٹالن انعام“ جب کہ 1963ء میں ”لینن پیس پرائز“ دیا اور اگلے سال ”ہیرو آف سوشلسٹ لیبر“ سے نوازا۔ 2014 ء میں رسول حمزہ توف سے موسوم ”رسول حمزہ توف ایوارڈ“ کا اجرا بھی کیا گیا۔

رسول حمزہ توف کی شاعری میں حب الوطنی اور انقلاب کے ساتھ رومان پرور موضوعات بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ”میرا داغستان“ ان کی نثر اور ”میرا سالِ پیدائش“ ان کے مجموعۂ کلام کا نام ہے جب کہ دیگر طبع زاد کام اور تراجم پر بھی متعدد کتابیں شایع ہوئیں انھوں نے عالمی ادب کا اپنی مادری زبان ”آوار“ میں ترجمہ کیا اور یہ معیاری تراجم ہیں۔ ”میرا داغستان“ ان کی وہ پہلی نثری کتاب ہے جسے جدید عالمی ادبیات کی فہرست میں شمار کیا گیا۔ یہ سوویت یونین کے داغستان کو جس اسلوب میں پیش کرتی ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اپنی زمین سے بے حد محبت، ولولہ انگیز نظمیں، زندگی کو پیش کرنے کا فن کارانہ انداز، انوکھے اور فکر انگیز خیالات، آزاد اور حکیمانہ مشرقی انداز، چھوٹی چھوٹی مقامی کہانیاں، کہاوتیں اس کتاب کا حسن ہیں۔ اور ناقدین کے مطابق اس کتاب کا سب سے بڑا کارنامہ اسے آوار زبان میں پیش کرنا ہے جو صرف پانچ، چھ لاکھ لوگوں کی زبان تھی۔