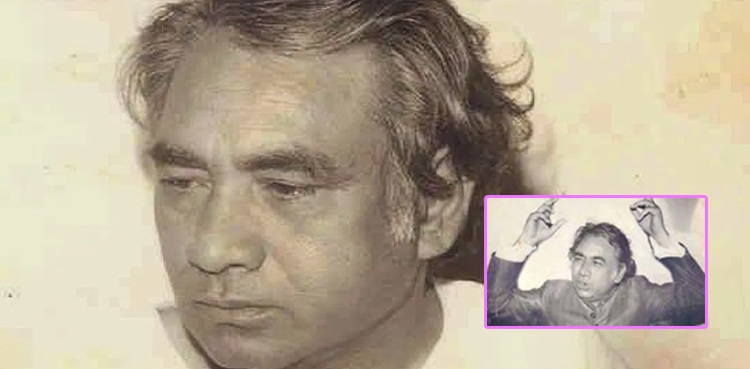

متحدہ ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو ادب میں پہلے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تھے۔ قیامِ پاکستان کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی آگئے اور اردو ادب میں بحیثیت ماہرِ لسانیات، محقّق، نقّاد شہرت پائی۔

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی جامعہ کراچی میں شعبۂ اردو کے سربراہ بھی رہے اور کولمبیا یونیورسٹی سے وزیٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ابواللیث صدیقی 15 جون 1916ء میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم وکٹوریہ ہائی اسکول، آگرہ مشن اسکول اور اسلامیہ ہائی اسکول بدایوں سے ہوئی۔ 1942ء میں انھوں نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی سند پائی تھی۔

ڈاکٹر صاحب ایک باصلاحیت اور نہایت قابل قلم کار تھے۔ ان کی متعدد کتابیں شایع ہوئیں جن میں ایک خود نوشت بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر معین الدّین عقیل نے اس کا مقدمہ تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے: “ڈاکٹر ابواللیث صدیقی زمانۂ طالب علمی ہی سے مضامین و مقالات لکھنے لگے تھے جو جامعہ دہلی، علی گڑھ میگزین علی گڑھ، ہمایوں لاہور، معارف اعظم گڑھ اور نگار لکھنؤ میں شائع ہوتے رہے۔ تنقید اور تحقیق دونوں ہی میں ڈاکٹر صاحب کی دل چسپی یکساں تھی۔ بعد میں لسانیات اور خاص طور پر اردو لسانیات ان کا محبوب موضوع بن گیا۔ ان کے پی ایچ ڈی کے تحقیق مقالے لکھنؤ کا دبستانِ شاعری نے، جو شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پہلا تحقیقی کام تھا، انھیں اسی زمانے میں شہرت سے ہم کنار کر دیا تھا۔ یہ مقالہ بھارت اور پاکستان میں کئی بار شائع ہوا۔“

اسی خود نوشت میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کی ایک تحریر بھی پڑھنے کو ملتی ہے جس میں وہ اپنا خاندانی پس منظر بتاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ ”میں اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی آل میں ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے گیارہویں سیڑھی میں ایک بزرگ فخرالعلماء انشا عمدةُ المالک، ملک حمیدالدّین سبزواری تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں ان کے صاحبزادے صدرالدّین ہندوستان آئے اور بدایوں پہنچے۔ اس وقت بدایوں کے قاضی محلّے میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جو دادے حمید کی مسجد کہلاتی ہے۔ اسی میں قاضی حمید الدّین کا مزار ہے۔ خاندانی قبرستان حوضِ قاضی کے نام سے مشہور ہے۔ چنانچہ میرے والد، والدہ اور بھائی کا مدفن بھی وہی قبرستان ہے۔

ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں: فروری 1979ء میں قیامِ پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ بدایوں جانے کا اتفاق ہوا۔ قاضی محلّہ اب پنجابی ٹولہ کہلاتی ہے اور محلّے میں مسلمانوں کا ایک گھر بھی باقی نہیں۔ اپنی ننھیال کے مکانات دیکھے، جو دیوان خانہ تھا اور جس کے دروازے پر کبھی سچ مچ ہاتھی جو جھومتا اور اب کھنڈر تھا۔ جس میں چند ہندو خاندان آباد تھے۔ خود اپنا وہ مکان جو 1911ء میں میری والدہ نے بڑے شوق سے تعمیر کرایا تھا اور جس کی بارہ دری کے شیشوں سے مزین روکار، جس کا ترکی طرز کا شیش محل نما دیوان ایسے معلوم ہوتے تھے کہ جیسے روتے روتے آنکھیں خشک اور بے نور ہوگئی ہیں۔ اور جن میں روشن اور چمکدار آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے رہ گئے ہوں۔ جو تاریخ، ماضی حال اور مستقبل پر مرثیہ خواں ہو۔ یہ عمارتیں جو کبھی امارت، دولت اور فارغ البالی کی نشانیاں تھیں آج اپنے مکینوں کو ڈھونڈتی ہیں جو ان کے وارث تھے اور آج ہزاروں میل دور ہیں۔ جن کے قدم اب ان میں کبھی نہیں آئیں گے۔”

یہ تحریر بتاتی ہے کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ایک خوش حال خاندان کے فرد تھے اور اب وہ اس کا کرب محسوس کرتے ہیں، لیکن تقسیمِ ہند کے ساتھ اس دور کے ہر مہاجر خاندان کو کسی ایسے ہی المیّہ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جس کے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوسکتے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اپنے پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی ایک دل چسپ واقعہ رقم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ ”لکھنؤ کے دبستانِ شاعری” مکمل کر کے پیش کیا تو اس کے جو ممتحن مقرر ہوئے ان میں نگران کی حیثیت سے پروفیسر رشید احمد صدیقی کے علاوہ مولانا حسرت موہانی، نواب صدر یار جنگ بہادر، حبیب الرحمن شیروانی اور ڈاکٹر محی الدّین قادری زور شامل تھے۔ ڈاکٹر زور کا تعلق شاعری کی تنقید یا لکھنؤ سے بالکل نہ تھا لیکن انہوں نے یورپ سے پی، ایچ، ڈی کیا تھا اور یونیورسٹی والے چاہتے تھے کہ ان کے اردو کے پہلے پی، ایچ، ڈی کا ممتحن ایک ایسا شخص ہو جو یورپ میں لکھے جانے والے مقالات کی Methodology پر نظر رکھتا ہو۔ زور صاحب یہ شرط پوری کرتے تھے، بہرحال زبانی امتحان کے لیے حسرت موہانی اور ڈاکٹر زور صاحب علی گڑھ تشریف لائے۔ دونوں کے لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر گیا اور دونوں کو رشید صاحب کے ہاں پہنچا دیا۔ اپنا تعارف قصداً نہ کرایا۔ دوسرے دن شعبے میں زبانی امتحان شروع ہوا تو میں حاضر تھا۔ زور صاحب نے رشید صاحب سے کہا۔ ”تو صاحب امیدوار کو بلائیے۔” رشید صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ ”یہ حاضر ہیں۔” زور صاحب نے بڑی حسرت سے مجھے دیکھ کر کہا، ”آپ ہیں! میں تو مقالہ پڑھ کر سمجھا تھا کہ لکھنے والا شیروانی پہنے داڑھی رکھے، پان کھائے، لکھنوی ٹوپی پہنے ہوگا۔ آپ ”اردو” سے زیادہ ”انگریزی” نظر آئے۔”

اردو کے اس ممتاز ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی چند اہم تصانیف میں مصحفی: اس کا عہد اور شاعری، جرأت: اس کا عہد اور شاعری، نظیر اکبر آبادی: اس کا عہد اور شاعری، تاریخِ زبان و ادبِ اردو، بیسویں صدی کا اردو ادب اور تاریخِ اصولِ تنقید شامل ہیں جب کہ ان کی خود نوشت کا نام رفت و بود ہے۔ ان کے مضامین پر مشتمل تین مجموعے غزل اور متغزلین، روایت اور تجربے اور ادب اور لسانیات بھی شایع ہوئے۔

ڈاکٹر صاحب کو زمانۂ طالبِ علمی میں علی گڑھ کے آفتاب ہوسٹل میں جن نابغانِ عصر اور قابل شخصیات کی صحبت میّسر آئی، ان میں اختر حسین رائے پوری، سبطِ حسن، حیات اللہ انصاری، فضل الرّحمن انصاری شامل تھے۔ اسی زمانے میں انھیں اپنی تعلیمی قابلیت کے سبب علی گڑھ کے اکابرین کی خصوصی توجہ اور ان کی شفقت و عنایت بھی نصیب ہوئی جن میں نواب سَر راس مسعود اور پروفیسر محمد حبیب کا ذکر ابواللیث صدیقی نے اپنی خود نوشت میں خاص طور پر کیا ہے۔

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا انتقال 7 ستمبر 1994ء کو ہوا۔ ان کی تدفین جامعہ کراچی کے قبرستان میں کی گئی۔