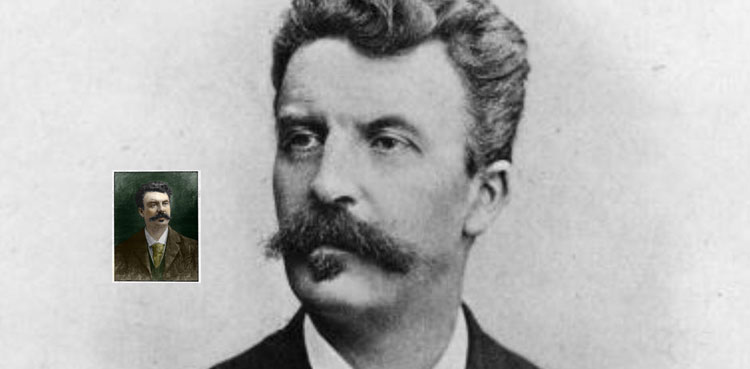

موپساں جدید افسانہ نگاری کا وہ نام ہے جسے مختصر کہانی اور افسانے کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ موپساں کو فطرت نگاری اور سماجی حقیقت پسندی میں کمال حاصل تھا۔ اسی وصف کی بنیاد پر آج بھی دنیائے ادب میں موپساں عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

مشہور ہے کہ موپساں صاف گو، جرأت مند تو تھا ہی، لیکن ضدی اور انا پرست بھی تھا۔ موپساں زندگی کی فقط 42 بہاریں دیکھ سکا اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ موپساں نے انسان کی بے بسی اور بے کسی کی تصویریں اس طرح کھینچی ہیں کہ اس کا قاری ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔

موپساں کا اندازِ بیان بہت واضح اور غیر مبہم تھا۔ اس کے افسانے ابلاغ کی قوّت سے بھرپور ہیں جن میں اکثر موپساں انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے مشاہدے اور تجربات سے حالات کی ستم ظریفی کو بیان کرتا ہے۔ اس کے اسلوبِ نگارش کی ایک خوبی کلائمکس ہے۔ موپساں کے اکثر افسانوں کا انجام حیران کن ہوتا ہے۔ اس کا پہلا افسانہ بال آف فیٹ (Ball of fat) تھا جسے شاہ کار مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے افسانے بھی بہت پسند کیے گئے۔ موپساں نے جدید افسانوی ادب میں متعدد رجحانات متعارف کرائے اور بعد میں آنے والوں نے اس کی تقلید کی۔ عالمی ادب میں موپساں نے اپنے طرزِ نگارش اور نظریۂ ادب کی وجہ سے منفرد مقام بنایا۔

وہ 17 سال کا تھا جب اس کی ماں نے اپنے دور کے بلند پایہ ادیب فلابیئر کو کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لے اور اسے لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ معروف ادبی نقاد احمد عقیل روبی لکھتے ہیں، فلابیئر کی عجیب و غریب عادات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تو ایک کمرہ کرائے پر لے لیتا تھا۔ لوگوں کے سامنے وہ کھانا کھاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ کمرے میں جا کر کوٹ اتارتا، جوتے اتار دیتا۔ بنیان قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دیتا۔ پھر شراب پیتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا جب کھا کر مدہوش ہو جاتا اور لڑکھڑانے لگتا تو اس کو سہارا دے کر گھر حفاظت سے لانے کا فریضہ اُس کا ہونہار شاگرد ادا کرتا تھا۔ یہ شاگرد کوئی اور نہ تھا۔ سترہ سالہ موپساں تھا۔ موپساں کی ماں اور اس کے باپ کے مزاج اور عادات میں بڑا فرق تھا۔ موپساں کی ماں ادبی اور شعری ذوق رکھتی تھی، پیرس کے ادیبوں اور شاعروں سے اس کا ملنا جلنا تھا۔ انگریزی کلاسیک ادب سے شد بد رکھتی تھی۔ شیکسپیئر اُس کا پسندیدہ شاعر تھا۔ موپساں کا باپ ایک اسٹاک بروکر تھا۔ دونوں خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر موپساں کا باپ سب کچھ رکھتے ہوئے ادبی ذوق اور حسِ لطیف سے دور تھا۔ موپساں کی ماں اس کے باپ کے دو بچّوں کی ماں بنی مگر پھر اس کے ساتھ گزارا مشکل سمجھا۔ وہ ایک آزاد خیال عورت تھی۔ عورت کا خاوند سے طلاق لینا اس زمانے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا لیکن اس نے یہ معاشرتی اور سماجی بدنامی مول لی اور طلاق لے لی۔ اسے ماں نے فلابیئر کی شاگردی میں دے دیا۔

ہنری رینے گائے ڈی موپساں (Henri Rene Guy de Maupassant) 5 اگست 1850ء کو فرانس میں نارمنڈی میں پیدا ہوا۔ وہ 1893ء میں چل بسا تھا۔ موپساں کے والدین اس وقت ہمیشہ کے لیے اپنے ازدواجی تعلق سے آزاد ہوگئے تھے جب ان کا بیٹا 11 سال کا تھا۔ موپساں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا جو ایک آزاد خیال اور شعر و ادب کی دلدادہ عورت تھی۔ اس کا باپ اسٹاک بروکر تھا، لیکن وہ حسِ لطیف سے محروم اور ادبی مذاق کا حامل نہ تھا۔

نقّادوں کے مطابق موپساں نے جدید افسانے میں حقیقت نگاری اور نیچرل ازم کو متعارف کروایا۔ اس کی کہانیوں اور اسلوب کو اس کے خورد معاصرین نے بھی سراہا اور اپنایا۔ اس نے کہانی لکھنے کا فن فلابیئر سے سیکھا جو ایک زبردست تخلیق کار تھا۔ اسلوب کی چاشنی، آغاز سے انجام تک ناول میں قاری کی دل چسپی برقرار رکھنے کا فن اور وہ سب جو کسی بھی تحریر یا کہانی کو انفرادیت بخش سکتا ہے، سب فلابیئر کی صحبت کی بدولت تھا۔ اس نے فکری اور عملی طور پر اپنے شاگرد کی بہترین خطوط پر تربیت کی تھی اور فلابیئر کے ساتھ رہتے ہوئے موپساں کو اس زمانے کے کئی اہم اور قابلِ ذکر ادیبوں اور شعرا سے ملنے اور ان کی گفتگو سننے کا موقع بھی ملتا تھا جس سے اس نے بہت کچھ سیکھا۔

موپساں کا بچپن دیہاتی ماحول میں گزرا تھا۔ وہ جنگل، دریا اور خوب صورت نظّاروں کے درمیان وقت گزارتے ہوئے بڑا ہوا۔ اس ماحول نے موپساں کی طبعِ حساس کو باریک بیں بنا دیا اور مشاہدے کی قوّت عطا کی جس سے اس نے اپنے تخلیقی سفر میں بھی بہت مدد لی۔ وہ سمندر کا شناور بھی تھا، اسے کشتی رانی اور مچھلیوں کے شکار کا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ادب کے مطالعے کا عادی بھی اور فلابیئر کی صحبت میں جب اس نے گریجویشن کیا تو اس وقت تک ادب اور صحافت کے میدان میں اپنے سفر کا آغاز بھی کرچکا تھا۔ وہ ناول اور افسانہ نگاری کی طرف آیا تو 1880ء کی دہائی میں اس کا تخلیقی سفر عروج پر تھا۔

موپساں نے شہرت اور نام ہی نہیں کمایا بلکہ دولت بھی اس کے حصّے میں آئی۔ بدقسمتی سے وہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوگیا۔ اور چھے جولائی 1893ء میں انتقال کرگیا۔ انیسویں صدی کے اس مشہور ادیب نے قلمی ناموں سے بھی کہانیاں لکھیں۔ موپساں کے افسانوں کے متعدد مجموعے اس کی زندگی ہی میں شایع ہوئے۔

احمد عقیل روبی مزید لکھتے ہیں، موپساں نے بہت مختصر زندگی پائی مگر مختصر کہانی اور افسانے کا امام کہلایا۔ کہتے ہیں یہ سب فلابیئر کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ فلابیئر اس کا گرو اور گاڈ فادر تھا۔ لکھنے اور کہانی کہنے کے دنگل میں اس نے موپساں کو عملی اور فکری تربیت دی۔ جملے کی ساخت اور الفاظ کے استعمال کے گر سکھائے، کہانی شروع کرنے اور اسے احسن طریقے سے ختم کرنے کا طریقہ سجھایا اور قدم قدم پر اس کی راہنمائی کی…الفاظ سے تصویر بنانے کا فن، الفاظ کو برمحل استعمال کرنے کا گُر اور سادہ طرزِ تحریر، جملے کا اختصار۔ فلابیئر کی بتائی ہوئی یہ باتیں اس نے پلے باندھ لیں اور پھر اپنی محنت اور لگن سے وہ دنیا کا بڑا افسانہ نویس بن گیا۔ پہلی بار ایک اسکول میں داخل ہوا تو مذہب کے بارے میں اپنے منفی خیالات کی بنا پر اسکول سے نکال دیا گیا۔ دوسرے اسکول میں جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شاعری میں دل چسپی لی اور ادب کا مطالعہ کیا۔ بی۔ اے کرتے ہی فرانس اور پروشیا کی جنگ چھڑ گئی۔ موپساں نے رضا کارانہ طور پر جنگ میں اپنا نام لکھوا دیا… 1871ء میں جنگ سے فارغ ہو کر پیرس آ گیا اور نیوی کے محکمے میں دس سال کلرکی کرتا رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب فلابیئر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ادب اور صحافت کے میدان کا کام یاب کھلاڑی بنا دیا۔ 1880ء کی دہائی کا زمانہ موپساں کے تخلیقی عروج کا زمانہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنا پہلا ناول Boule de Suif اسی زمانے میں لکھا جسے فلابیئر نے زندہ رہنے والا شاہ کار قرار دیا۔ ’’مادام فی فی ‘‘ اور Mother Savage جیسی کہانیاں لکھیں۔ موپساں نے چھ ناول لکھے۔ اس کی بے شمار کہانیوں کی فہرست دینا ممکن نہیں۔ اس کی 60 سے زیادہ کہانیاں شاہ کار تصور کی جاتی ہیں۔