پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اے حمید نے بچّوں کے لیے سلسلہ وار ڈرامہ ‘عینک والا جن’ تحریر کیا اور خوب شہرت پائی۔ یہ اپنے وقت کا وہ مقبول کھیل تھا جسے بچوں ہی نہیں بڑوں نے بھی پسند کیا۔ یہ اے حمید کا ایک حوالہ ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بڑے ادیب تھے جنھوں نے نثر کی مختلف اصناف کو اپنایا اور شہرت پائی۔

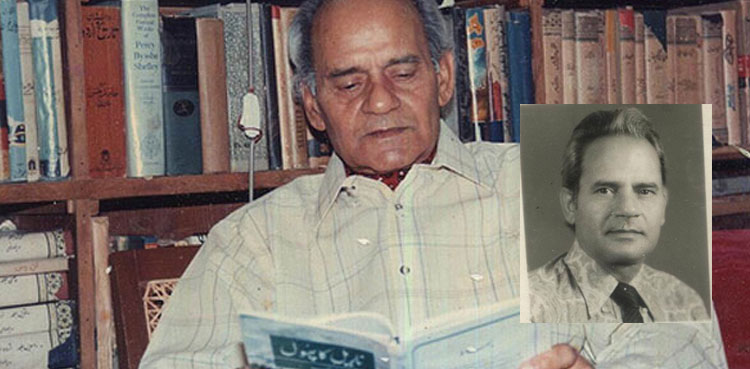

اے حمید نے کہانی، ناول اور ڈرامے لکھنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور مطالعے کے ساتھ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت کے دوران سامنے آنے والے واقعات سے بھی بہت کچھ سمیٹا اور انھیں اپنے خوب صورت انداز میں اپنی تخلیقات میں سمویا۔ آج اس معروف قلم کار کی برسی ہے۔معروف ادیب اے حمید نے شاعری اور اردو نثر کی تاریخ بھی مرتب کی تھی جس سے ادب کے طالب علم آج تک استفادہ کرتے ہیں۔ وہ 2011ء میں وفات پاگئے تھے۔

اے حمید کی تاریخِ پیدائش 25 اگست 1928ء ہے۔ ان کا وطن امرتسر تھا۔ ان کا نام عبدالحمید رکھا گیا جو اے حمید مشہور ہوئے۔ تقسیمِ ہند کے بعد اے حمید نے ہجرت کی اور پاکستان میں ریڈیو سے بطور اسٹاف آرٹسٹ عملی زندگی شروع کی۔ ان کے فرائض میں ریڈیو فیچر، تمثیلچےاور نشری تقاریر لکھنا شامل تھا۔

اے حمید کی ابتدائی دور کی کہانیوں پر رومانوی اثر نظر آتا ہے۔ 60 کی دہائی میں ان کی کہانیوں کو مقبولیت حاصل ہوئی اور نوجوانوں میں پسند کیے گئے۔ ان کی کہانیاں بچوں اور نوجوانوں میں تجسس اور جستجو پیدا کرنے کا سبب بنیں، وہ جاسوسی اور دہشت ناک کہانیوں کی صورت میں نوجوانوں کو معیاری ادب پڑھنے کا موقع دیتے رہے۔

قیامِ پاکستان کے بعد اپنا ادبی سفر کیسے شروع کیا۔ اے حمید کی زبانی جانیے۔

"یہ قیامِ پاکستان سے چند برس پہلے کا زمانہ تھا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں حسبِ عادت خانہ بدوشوں والی زندگی بسر کر رہا تھا۔ صبح امرتسر تو شام لاہور میں ہوتی تھی۔”

"والد صاحب مجھے کسی جگہ مستقل ملازمت دلوانے کی فکر میں رہتے تھے۔ میں ان سے خوف زدہ بھی تھا۔ وہ پہلوان ٹائپ آدمی تھے اور ان کو میرے مستقبل کی فکر بھی تھی جو بڑی جائز بات تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ کسی جگہ ٹک کر کام کرنا میرے مزاج کے بالکل خلاف بات تھی۔”

"ان کی ڈانٹ ڈپٹ بلکہ مار پیٹ سے تنگ آکر میں کلکتہ اور بمبئی کی طرف بھی بھاگ جایا کرتا تھا، کبھی ان کے قابو آ جاتا تو کسی جگہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے لیے نوکری بھی کر لیتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے پہلی بار عرب ہوٹل کو دیکھا تو اس زمانے میں اسلامیہ کالج کی لائبریری میں بطور کیئرٹیکر ملازم تھا۔ یہ ملازمت بھی میں نے جھوٹ بول کر حاصل کی تھی۔”

"لائبریری کا لائبریرین ایک دُبلا پتلا، گورے رنگ کا کم سخن، بڑی ذہین آنکھوں والا دانشور قسم کا نوجوان جہانگیر تھا۔ پورا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ نوکری میں نے اس لیے بھی کر لی کہ چاروں طرف کتابوں کی الماریاں لگی تھیں۔ لائبریری میں بڑی خاموشی رہتی اور بڑا ادبی قسم کا ماحول تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نیا نیا رنگون کی آوارہ گردیوں سے واپس آیا تھا۔ جہانگیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے لائبریری میں کام کرنے کا پہلے کوئی تجربہ ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا… ’’جی ہاں! میں رنگون ریڈیو اسٹیشن کی لائبریری میں اسسٹنٹ لائبریرین تھا۔ حالانکہ مجھے لائبریری کے ٹیکنیکل کام کی بالکل سمجھ نہیں تھی۔ جہانگیر صاحب نے کچھ کتابیں میرے سامنے رکھ دیں اور کہا…

’’ان کی کیٹے لاگنگ کر دو۔‘‘”

"میری بلا جانے کہ کیٹے لاگنگ کیسے کی جاتی ہے۔ میں کتابیں سامنے رکھ کر یونہی ان کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جہانگیر صاحب میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ سمجھ گئے کہ میں اس میدان میں بالکل اناڑی ہوں۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے یہ کام بالکل نہیں آتا لیکن اگر آپ نے مجھے نوکری نہ دی تو والد صاحب مجھے بہت ماریں گے۔ مسٹر جہانگیر بڑے شریف النفس اور درد مند انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کیئرٹیکر کی نوکری دے دی۔ میرا کام کتابوں کو اٹھا کر الماری میں رکھنا اور نکالنا تھا۔ مجھے لائبریری کا ماحول اور اسلامیہ کالج کے لمبے خاموش ٹھنڈے برآمدوں میں چلنا پھرنا بڑا اچھا لگتا تھا لیکن یہ نوکری بھی میں نے دو مہینے کے بعد چھوڑ دی۔”

"پاکستان بنا تو ہم بھی امرتسر کے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ میں نے افسانے لکھنے شروع کردیے تھے اور لاہور کے ادبی حلقوں میں میرا ایک مقام بن گیا تھا۔ اپنے دوستوں احمد راہی اور عارف عبدالمتین کے ساتھ میں بھی کبھی کبھی عبدالمجید بھٹی صاحب سے ملنے عرب ہوٹل یا ان کی رہائش گاہ پر جاتا۔ بھٹی صاحب کی وضع داری اور مہمان نوازی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ کبھی وہ ہمیں ساتھ لے کر نیچے عرب ہوٹل میں آ جاتے اور پرانے دنوں کو یاد کرتے جب عرب ہوٹل کی ادبی محفلیں اپنے عروج پر تھیں۔”

"پاکستان بن جانے کے بعد لاہور میں کافی ہاؤس اور پاک ٹی ہاؤس وجود میں آ چکے تھے اور یہ دو ریستوران ادیبوں، صحافیوں اور دانشوروں کے نئے ٹھکانے بن گئے تھے۔ لاہور کو شروع ہی سے ادبی اور ثقافتی اعتبار سے تاریخی حیثیت حاصل رہی تھی۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد دیکھتے دیکھتے پرانے ریستورانوں کے علاوہ کئی نئے ریستوران کھل گئے جہاں روز و شب ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کی مجلسیں گرم رہنے لگیں۔ میں اس حقیقت کا عینی شاہد ہوں کہ اس زمانے میں لاہور کا کوئی چائے خانہ کوئی ریستوران ایسا نہ تھا جہاں کوئی نہ کوئی ادیب شاعر یا نامور صحافی نہ بیٹھتا ہو۔ مولانا چراغ حسن حسرت، عبداللہ بٹ، ریاض قادر اور دوسرے لوگ کافی ہاؤس میں بھی بیٹھے تھے اور میٹرو ہوٹل میں بھی اپنی محفلیں جماتے تھے۔ میٹرو ہوٹل اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل واپڈا ہاؤس ہے۔ چیئرنگ کراس سے لے کر ٹولنٹن مارکیٹ تک مال روڈ پر آمنے سامنے کتنے ہی چھوٹے بڑے ریستوران تھے ان میں سے کسی کی چائے، کسی کے سینڈوچ اور کسی کی پیسٹری مشہور تھی۔ مال روڈ پر بھٹی فوٹو گرافر کے ساتھ والے شیزان ریسٹوران کی بیکری خاص طور پر لیمن ٹاٹ، چکن سینڈوچز اور فروٹ کیک کی بڑی شہرت تھی۔ جب کہ شاہ دین بلڈنگ والے اور ینگز ریستوران کی چائے کے فلیور کا جواب نہیں تھا۔ یہ بھی ایک عجیب پراسرار، پرسکون، خاموش کلاسیکل ریستوران تھا جس کے فرش پر قالین بچھے تھے۔ گول میزوں پر تانبے کا پترا چڑھا تھا۔ تانبے کے بڑے گلدانوں میں یوکلپٹس کی ٹہنیاں بھی ہوتی تھیں۔ بہت کم لوگ وہاں بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ فضا میں چائے کے فلیور کے ساتھ یوکلپٹس کے پتوں کی دھیمی دھیمی مہک پھیلی ہوتی تھی۔ بڑی رومانٹک خاموشی ہر وقت ماحول پر طاری رہتی تھی۔”

1980ء میں اے حمید نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور امریکا کے مشہور نشریاتی ادارے میں پروڈیوسر کی حیثیت سے کام شروع کیا، لیکن ڈیڑھ برس بعد ہی لاہور لوٹ آئے اور یہاں فری لانس رائٹر کے طور پر کام کرنے لگے۔

ایک جگہ اے حمید لکھتے ہیں، ’’یادوں کے قافلے کبھی ایک ساتھ سفر نہیں کرتے۔ ان کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی، کوئی طے شدہ راستہ نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ کہیں سے کوئی پرانی خوشبو آتی ہے، کچھ روشن اور دھندلی شکلیں سامنے آجاتی ہیں۔ جس طرح پھول مرجھا جاتا ہے مگر اس کی خوشبو کبھی مرجھاتی نہیں۔ یہ یادیں بھی زندہ ہیں۔‘‘

انھوں نے فکشن لکھا اور خاکے اور یادوں پر مشتمل کتابیں بھی یادگار چھوڑیں۔ اے حمید کی چند مقبولِ عام کتابوں میں پازیب، شہکار، تتلی، بہرام، بگولے، دیکھو شہر لاہور، جنوبی ہند کے جنگلوں میں، گنگا کے پجاری ناگ، ویران حویلی کا آسیب، اداس جنگل کی خوشبو اور دیگر شامل ہیں۔