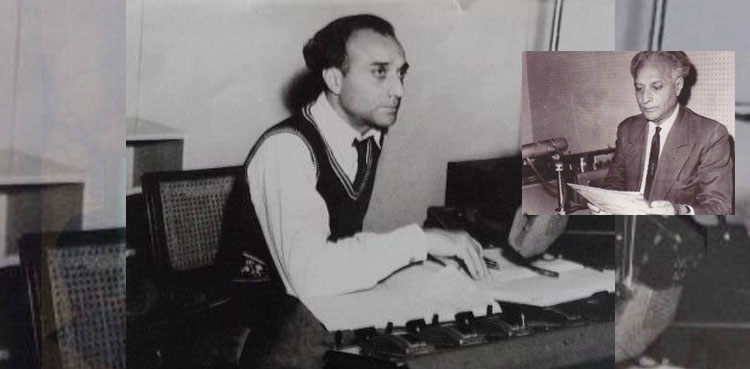

اردو ادب میں مرزا فرحت اللہ بیگ کا نام ایک مزاح نگار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک انشاء پرداز اور ایسے ادیب تھے جنھوں نے ادبی تذکرے، واقعات نگاری اور شخصی خاکے بھی لکھے۔

مرزا صاحب کی تحریروں میں طنز کم ہے اور جہاں بھی انھوں نے طنزیہ انداز اپنایا ہے، وہاں بھی حسبِ ضرورت مزاح کا سہارا لیا ہے۔ ان کے طنز میں شدّت نہیں ہے اور اسی لیے مرزا فرحت اللہ بیگ کی تحریریں مقبول ہوئیں۔ ان کا انتقال 27 اپریل 1947ء میں ہوا۔

بیسویں صدی کے انشا پرداز اور ادیب مرزا فرحت اللہ بیگ نے خالص ادبی تحریروں کے علاوہ مختلف موضوعات مثلاً تاریخ و سوانح پر بھی قلم اٹھایا مگر ان میں بھی وہ اکثر جگہ مزاح سے کام لیتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ان تین مضامین کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جو بعنوان نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، دہلی کی آخری شمع (ایک مشاعرہ) اور پھول والوں کی سیر شایع ہوئے۔

مرزا صاحب کے بارے میں تاریخِ اردو ادب میں لکھا ہے کہ وہ خاکہ نگار کی حیثیت سے بہت مشہور ہیں اور ان خاکوں کو ہر دل عزیز بنانے میں مرزا کی فطری ظرافت کو بہت دخل ہے۔ انھوں نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ تنقید، افسانہ، سوانح، سیرت، معاشرت و اخلاق کی طرف انھوں نے توجہ کی لیکن ان کی اصل شہرت ظرافت نگاری ہے۔

مرزا فرحت اللہ بیگ کا عہد ہندوستان کی تاریخ کا عبوری دور ہے۔ تہذیبی تصادم کا یہ دور جس میں 1857ء نقطۂ عروج کی حیثیت رکھتا ہے، زوال، انحطاط، مایوسی، محرومی اور احساسِ شکست کا آئینہ دار بھی ہے اور غیرملکی اقتدار کا مرقع بھی۔ اسی عہد میں سیاسی، سماجی، ملی اور ادبی تحریکات کی نشو و نما بھی ہوئی اور اسی دور میں دماغوں سے قدامت کا رنگ بھی چھوٹنا شروع ہوا۔ اسی عہد میں قدیم و جدید کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچی اور آخرکار قدیم تہذیب، قدیم علوم اور قدیم اندازِ فکر کو شکست تسلیم کرنا پڑی۔ معاشرے نے کروٹ بدلی اور تمدن کے ایک شاندار دور کا خاتمہ ہو گیا۔

مرزا فرحت اللہ بیگ انقلابِ 1857ء کے 26 سال بعد ستمبر 1883ء میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1905 میں بی۔ اے کا امتحان پاس کر کے 1907 تک دہلی میں رہے۔ 1908 میں حیدرآباد (دکن) میں وارد ہوئے جہاں گورنمنٹ اسکول چادر گھاٹ کی مددگاری پر پہلا تقرر ہوا، پھر ہائیکورٹ کے مترجم کی خدمات پر مامور ہوئے، اس کے بعد اسپیشل مجسٹریٹ، سیشن جج اور آخر میں ہائیکورٹ کے انسپکٹنگ آفیسر بنے جو ہائیکورٹ کے جج کے مساوی عہدہ تھا۔

دورانِ تعلیم مرزا فرحت اللہ بیگ کے روابط ڈپٹی نذیر احمد سے قائم ہوئے۔ اسی قرابت اور نذیر احمد کی دل چسپ شخصیت نے "نذیر احمد کی کہانی” لکھوائی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کہانی نے نہ صرف موصوف کے فن کو اجاگر کیا، حقِ شاگردی ادا کیا بلکہ انوکھی طرز کی کردار نگاری کا سنگ بنیاد رکھ کر اپنے فن کو بے نظیر اور نذیر احمد کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔

تاریخِ اردو ادب میں لکھا ہے کہ وہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے اجداد شاہ عالم ثانی کے عہد میں ترکستان سے آئے اور دہلی کو اپنا وطن بنایا۔ یہاں کالج کی تعلیم کے دوران مولوی نذیر احمد سے ملاقات ہوئی۔ ان سے نہ صرف عربی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کی بلکہ ان کی شخصیت کا گہرا اثر بھی قبول کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حیدرآباد دکن گئے تھے اور وہاں سے معاش کا خوب انتظام ہوا۔ وہیں وفات پائی اور دفن بھی دکن کی مٹی میں ہوئے۔

ان کی تصنیف ’’دلی کا آخری یادگار مشاعرہ‘‘ مرقع نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ مولوی نذیر احمد کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور بہت برسوں دیکھا تھا۔ ’’مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی‘‘ میں ان کی ہوبہو تصویر اتاری ہے۔ اس خاکے نے ان کو لازوال شہرت عطا کی۔ یہ خاکہ مولوی وحید الدین سلیم کو ایسا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا خاکہ لکھنے کی فرمائش کی۔ ان کی وفات کے بعد مرزا نے اس فرمائش کو پورا کر دیا اور اس خاکے کو ’’ایک وصیت کی تعمیل میں‘‘ نام دیا۔ انہوں نے بڑی تعداد میں مضامین لکھے جو مضامینِ فرحت کے نام سے سات جلدوں میں شائع ہوچکے ہیں۔ شاعری بھی کی لیکن یہ ان کا اصل میدان نہیں۔

دہلی کی ٹکسالی زبان پر انہیں بڑی قدرت حاصل ہے اور شوخی ان کی تحریر کا خاصہ ہے۔ ان کے مضامین پڑھ کر ہم ہنستے نہیں، قہقہہ نہیں لگاتے بس ایک ذہنی فرحت حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ کسی موضوع یا کسی شخصیت پر قلم اٹھاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے اس جزئیات نگاری سے قاری کو بہت لطف و لذّت حاصل ہوتی ہے۔

ان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فلسفیانہ گہرائی اور سنجیدگی سے حتی الامکان اپنا دامن بچاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قاری زیادہ سے زیادہ محظوظ ہو۔

مرزا صاحب کے مضامین کا مجموعہ اردو کے قارئین میں بہت مقبول رہا ہے اور ان کی ایک خودنوشت بھی بہت پسند کی گئی جس پر ڈاکٹر اسلم فرخی لکھتے ہیں، اُردو کے نامور نثر نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کی یہ خودنوشت ’’میری داستان‘‘ دراصل ایک ’’دفتر بیتی‘‘ ہے جو آپ بیتی کے تمام پہلوؤں کی بجائے صرف ایک پہلو یعنی ان کی دفتری زندگی اور کارناموں پر محیط ہے۔ مرزا صاحب نے انسانی زندگی کو ایک قید سے تعبیر کیا ہے اور اس قید کے پانچ حصے کیے ہیں۔ حصہ اوّل ماں کا پیٹ۔ دوسرا حصہ بڑے بوڑھوں کی قید۔ سوم حصہ مدرسے کی قید۔ چوتھا حصہ نوکری کی قید اور آخری حصہ قبر کی قید۔ یہ تقسیم ان کی بڑی خوش طبعی پر مبنی ہے۔

’’میری داستان‘‘ اپنے تمام کرداروں کے صحیح تشخص کے باوجود ایک زبردست عوامی میلہ ہے جس میں قہقہے ہیں، چہچہے ہیں، بھیڑ بھاڑ ہے، آدمی پر آدمی گر رہا ہے، ہنڈولے جھول رہے ہیں، چرخ جھوم رہے ہیں، حلوائیوں کی دکانوں پر مٹھائی کے تھال سجے ہیں، کڑھاؤ چڑھے ہیں، پوریاں تلی جا رہی ہیں، کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، کہیں بھنڈی کی دھوم دھام ہے۔ یہ حسنِ بیان، ذہانت، انشاء پردازی اور ادبِ عالیہ کا شاہ کار ہیں۔