دنیا ول ڈیورانٹ کو فلسفی اور مؤرخ کے طور پر جانتی ہے۔ وہ برصغیر پاک و ہند میں اپنی تحریر کردہ اُن کی کتابوں کی وجہ سے پہچانا گیا جو ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے مختلف ادوار کا احاطہ کرتی ہیں۔

انگریزی زبان میں لکھی گئی ول ڈیورانٹ کی کتابوں کے اردو تراجم کی بدولت بالخصوص تاریخ کے طالبِ علم اور مطالعہ کے شوقین افراد اس کے نام اور کام سے واقف ہوئے۔

ول ڈیورانٹ پر اعتراضات بھی کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی کتابوں نے قارئین کی بڑی تعداد میں تہذیبوں کے بارے میں جاننے اور فلسفے کو پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔

اس مشہور مفکّر اور مؤرخ کی ہندوستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن و فلسفہ پر مبنی تحریروں کو اس حوالے سے مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا طرزِ بیان خاصا مختلف ہے، اپنی کتاب ‘ گریٹ مائنڈز اینڈ آئیڈیاز آف آل ٹائمز’ میں اس نے ہندوستان سے متعلق ابواب میں بہترین زبان برتی ہے۔ اس نے تشبیہات، استعاروں اور تلمیحات سے کام لے کر اپنی تحریر کو پُر اثر بنایا ہے۔ مصنّف نے مذکورہ کتاب میں ہندوستان کی تاریخ، تہذیب، تمدّن اور فلسفہ کا قبل از مسیح سے بعد از مسیح مفصّل تاریخی جائزہ لیا ہے۔

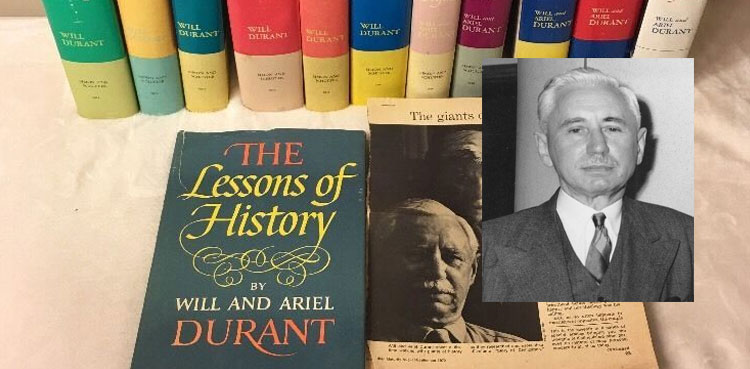

ول ڈیورانٹ کی اہم اور مشہور ترین تصانیف میں ’اسٹوری آف فلاسفی‘ اور ’اسٹوری آف سویلائزیشن‘ شامل ہیں۔

اردو میں اس کی کتابوں کا ترجمہ عابد علی عابد، ڈاکٹر پروفیسر محمد اجمل، ظفرُالحسن پیرزادہ اور طیّب رشید و دیگر نے کیا۔ ’اسٹوری آف سویلائیزیشن‘ ول ڈیورانٹ کی 11 جلدوں پر مبنی کتاب ہے جسے اس کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔

اس کا پورا نام ول ڈیورانٹ نارتھ ایڈمز تھا جس نے میساچوسٹس، امریکا میں 5 نومبر 1885ء کو آنکھ کھولی۔ 11 جلدوں میں انسانی تہذیب و تمدّن کے جس سفر کو اس نے کتاب کی شکل دی، وہ اس کا ایک کارنامہ قرار پایا اور 1968ء میں پلٹزر پرائز اور 1977ء میں صدارتی تمغا برائے آزادی اس مصنّف کے نام کیا گیا۔

اسکول سے فراغت کے بعد ول ڈیورانٹ نیو جرسی شہر کے کالج میں داخل ہوا اور گریجویشن کے بعد ایک اخبار سے منسلک ہوگیا۔ وہ متعدد زبانیں سیکھ چکا تھا اور نیو جرسی کی یونیورسٹی میں لاطینی، فرانسیسی، انگریزی اور جیومیٹری پڑھانے پر مامور ہوا۔ 1913ء میں شادی کے بعد نوکری چھوڑ کر یورپ کے دورے پر نکل گيا اور بعد ازاں ایک گرجے میں لیکچرز دینے لگا۔

فلسفہ اور تاریخ اس کا محبوب موضوع تھے۔ ول ڈیورانٹ نے 1917ء میں کولمبیا یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی۔ اسی زمانے میں اس نے پہلی کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا، "فلسفہ اور سماجی مسائل۔” ول ڈیورانٹ کا خیال تھا کہ فلسفہ میں سماجی مسائل سے گریز کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی دیگر کتب منتقلی (Transition) 1927، فلسفہ کی عمارت (The Mansions of Philosophy) 1929، زندگی کی تشریح (Interpretations of Life) 1970 میں شایع ہوئیں۔

وہ 7 نومبر 1981ء کو 96 سال کی عمر میں چل بسا تھا۔